为深入贯彻落实关于保护传承中华优秀传统文化的重要指示精神,切实增强青年文化自信与文化认同感,一场主题鲜明、内容丰富的触摸匠心,传承文脉的淮北非物质文化遗产的实践活动,于2023年7月7日至21日圆满完成。本次活动精心选取淮北地区极具代表性的三项非物质文化遗产项目——香包、淮北花馍与淮北剪纸,通过沉浸式学习与实践,零距离感受非遗魅力,体悟匠心精神,亲身参与到非遗的保护与活态传承之中。

第一阶段:指尖萦香,巧手纳福——香包制作技艺深度体验 (7月7日 - 7月10日)

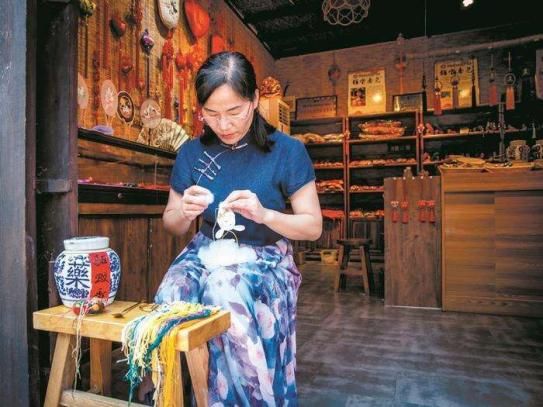

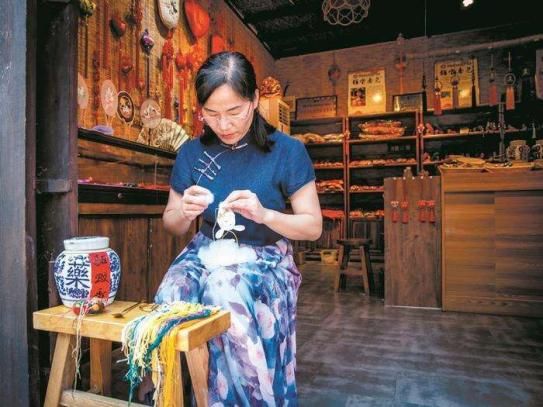

图 1杨家香包省级传承人杨海玲

活动伊始,成员们便沉浸在香包所承载的深厚民俗文化与中医药智慧之中。开篇系统学习了香包在淮北地区的历史脉络、独特风格及其在传统节日(如端午、七夕)中所蕴含的祈福纳祥、驱邪避秽的文化功能。通过详实的图文资料和实物展示,深入辨识了艾草、薰衣草、白芷、菖蒲等十余种具有芳香开窍、驱虫避秽功效的传统中草药,了解了其精妙的原理与养生价值。

图 2实践团成员和杨海玲老师

实践环节是本次体验的核心。成员们从最基础的布料选择与形状裁剪入手,学习了传统缝纫技法。在掌握了基本技能后,大家兴致盎然地尝试在香包表面进行简易刺绣装饰,如寓意平安的纹样、象征祥瑞的云纹等,每一针每一线都凝聚着专注与对传统的敬意。填充精心调配的混合香料成为充满仪式感的步骤,大家一丝不苟地操作,最终完成缝合封口。当一只只造型古朴雅致、针脚日益工整、散发着天然草木清香的香包在大家手中诞生时,浓浓的成就感与对古人生活智慧的钦佩之情油然而生。这小小的香包,成为了我们理解传统文化中情感寄托与生活美学的生动媒介。

第二阶段:面塑生花,匠心造物——淮北花馍艺术创意实践 (7月11日 - 7月15日)

活动的第二篇章,将学员们带入了一个充满生活气息与无限创造力的五彩世界——淮北花馍艺术。学员们惊叹于平凡的面粉如何被赋予千姿百态的艺术生命。

图 3花馍传承人高斯雅制作花馍过程

实践从源头开始:和面。见识了水温控制、酵母比例调配、揉面力度与时间掌控等关键环节,深刻理解了这些基础步骤对保证花馍造型挺拔、蒸制后形态饱满的重要性。发酵过程的观察与时机把握,也让我们体会到传统面点制作的科学性与经验智慧。

最激动人心的当属塑形环节。通过学习,我们见识了揉、捏、搓、捻、剪、压、挑等多种塑造面团的基本手法。从制作象征长寿的寿桃、代表财富的元宝到栩栩如生的当年生肖动物、寓意“鲤鱼跃龙门”的灵动鲤鱼、象征“多子多福”的石榴,大家全神贯注,运用剪刀、镊子等工具,耐心细致地雕琢着面团的每一个细节,感受着指尖下面团逐渐焕发生机的奇妙过程。

图 4花馍传承人高斯雅和实践团成员

蒸制前的点彩环节充满了创造的乐趣。学员们运用可食用色素,为素白的面塑精心描绘上鲜艳的色彩,赋予其灵魂与个性。当一笼笼经过蒸制依然保持完美形态、色彩亮丽、生动逼真的花馍作品呈现在眼前时,收获的喜悦与对民间艺术创造力的赞叹之情溢于言表。这不仅是一次传统面食制作的体验,更是一场关于生活美学与民俗象征的深刻艺术实践。

第三阶段:妙剪生花,纸上乾坤——淮北剪纸艺术精研 (7月16日 - 7月21日)

活动进入最后阶段,同学们聚焦于充满乡土气息与深厚文化底蕴的淮北剪纸艺术。深入学习了剪纸在淮北民间的广泛应用,包括窗花装饰、婚庆喜字、节日祈福等,理解其作为视觉符号所承载的丰富文化内涵与美好祝愿。

图 5 宗氏剪纸国家级传承人韩学敏

在实践过程中,我们深刻体会到剪纸艺术的精妙之处:方寸红纸之间,讲究的是布局的疏密有致、线条的流畅婉转、形象的夸张传神。每一次谨慎的下剪,每一次精细的刻划,都要求心静、手稳、眼明。当一幅幅凝聚着巧思、充满喜庆氛围和美好祝福的剪纸作品在我们手中最终展开时,薄薄的红纸仿佛被赋予了强大的生命力,跃动着民间艺术的质朴光华。剪纸艺术的独特魅力,让大家沉醉于这“纸上的乾坤”,也为本次非遗文化深度体验之旅画上了圆满而富有诗意的句号。

图 6 宗氏剪纸国家级传承人韩学敏和实践团

此次为期两周的“触摸匠心·传承文脉”淮北非遗文化深度体验实践活动,不仅是一次传统手工艺技能的习得,更是一次深度的文化寻根与精神洗礼。学员们通过亲手制作香包、塑造花馍、精研剪纸,沉浸式地触摸了淮北地区鲜活的文化脉搏,深切感受到了蕴含在这些日常技艺中的智慧、情感、审美与坚韧的工匠精神。活动组织者表示:“我们坚信,让青年一代亲身实践、零距离感受非遗的魅力,是文化传承最有效的方式之一。这次活动在同学们心中播下了热爱传统文化的种子,增强了我们民族自豪感和文化自信。期待这些年轻的体验者与感悟者,未来能自觉成为非遗保护、传承与创新的有生力量,让承载着民族记忆与智慧的淮北非遗,在新时代焕发出更加璀璨夺目的光彩。” 古老技艺与青春力量的相遇,正书写着非遗传承生生不息的新篇章。