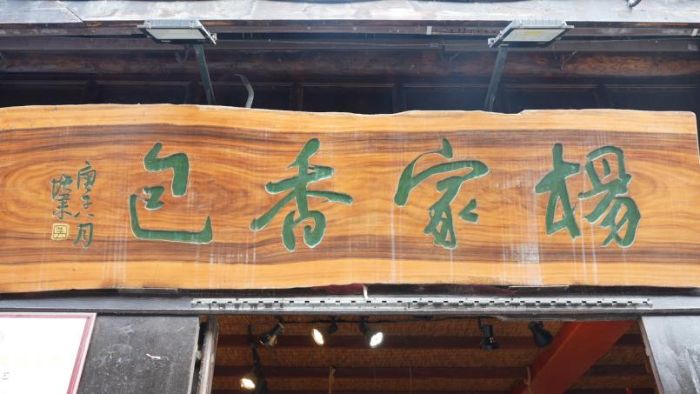

2025年7月7日,淮北师范大学文学院“相城三艺,布韵流芳”非遗传承实践团队踏上了探索非遗文化的旅程。团队来到了淮北市相山区隋唐运河古镇,在这片历史悠久的运河文化遗址上,有一家远近闻名的非遗文化香包店铺——杨家香包。在这里团队成员和杨家香包非遗传承人杨海玲进行了一场深入对话,了解到了她是如何传承并发展这门古老手艺的。

01 千年香韵的传承

香包在中国历史长河中已飘香三千余年。从农耕文化的产物到现代时尚配饰,这方寸之间的手工艺品承载着厚重的文化记忆。唐宋时期,仕女佩戴香囊,男吏悬挂荷包;明代成为朋友间的赠礼;清代化作情人信物;近代则演变为端午吉物与祈福驱邪的象征,深深融入了民众的日常生活。

淮北杨家香包作为皖北地区特色鲜明的非遗项目,在传承传统香包文化的基础上,形成了独特的制作工艺与艺术风格。其传承人杨海玲女士作为市级非遗传承人,肩负着将这一传统技艺发扬光大的重任。

八岁那年一次特殊的经历为杨海玲与香包系上了不解之缘。每年立春前,家中长辈都会为孩子制作“打春鸡”香包,鸡与“吉”同音,寓意着吉祥如意。杨海玲回忆说道:有一次老师要求做一个手工作品,她将自己制作的“春鸡”香包带去学校时收到了同学们的喜爱,拿到了这个香包的同学更是兴奋的从讲台上蹦了下来,这一幕一直深深刻在她脑海中,让她特别开心,此后也经常会有同学让杨海玲帮忙做一个香包。之后杨海玲便跟随长辈学习香包制作,在一针一线的磨砺中,练就了扎实的基本功,也让杨海玲对香包产生了深厚的感情,为她日后传承香包技艺奠定了坚实的基础。在那个物质相对匮乏的年代,手工制作的香包不仅是一种装饰品,更是家庭温暖与亲情的象征。

在杨海玲的传承生涯中,1998年是一个重要的转折点。这一年,她开始专门从事香包和虎头鞋帽的制作,将兴趣转化为职业,全身心投入到香包技艺的传承与发展中。

02 针线间的匠心密码

走进杨海玲的工作室,仿佛踏入了一个五彩斑斓的微缩世界。千余种香包造型陈列有序,从传统的三角粽形、四角菱形到创新的卡通兔子、小辣椒;从端午主题到七夕专属;甚至还有“柿子”造型——寓意事事如意,寄托着人们对万事顺心的美好祈愿。

淮北杨家香包在材料选择上十分讲究,主要采用绸、缎、棉、麻等天然织物作为裁片。这些材料质地柔软、透气性好,且具有良好的吸色性,能够为香包的制作提供理想的基础。杨海玲介绍说:“我们选用的这些材料,都是经过精心挑选的,不仅要考虑其外观质感,还要考虑其耐用性和对香料的吸附性。”在选择彩色丝线时,她注重色彩的搭配与鲜艳度,力求通过丝线的色彩组合展现出香包的独特魅力。

香包的内部填充料也是制作工艺的关键环节。杨家香包采用掺有中草药的棉芯作为填充料,其中常用的中草药包括艾草、雄黄、檀香等。这些中草药不仅具有驱虫辟邪、防治疾病的功效,还能散发出独特的香气,为香包增添了一份自然的芬芳。杨海玲表示:“我们会根据不同的时节和香包的用途,调整填充料中中草药的配方。比如在端午节,我们会增加艾草和雄黄的比例,以增强驱虫辟邪的效果。”在准备填充料时,杨海玲会亲自挑选优质的中草药,将其仔细研磨成合适的粒度,同时严格把控棉芯与中草药的混合比例,以保证香包的药效和质感。正是由于杨海玲对香包每一道制作工艺的严格把控,有很多年轻人都喜爱杨家香包

03 非遗创新的破局之路

传统手工艺在现代工业冲击下如何生存?杨海玲的孩子曾理性分析:“如果以后想作为谋生的手艺肯定是行不通的。”孩子列举了各种现实因素——手工制作耗时费力,一个复杂香包可能耗费整个下午,而现代工业品价格低廉、款式多样。于是杨海玲开始大胆革新。

杨海玲在传统图案的基础上,融入了现代时尚元素,使香包图案更加符合当代人的审美趣味。她还根据不同的节日和主题,设计出相应的特色图案,如春节的福字图案、情人节的爱心图案等,增强了香包与消费者的情感共鸣。她还会与一些年轻的设计师合作,互相沟通创意和灵感,共同打造出更具时代感的香包图案。同时杨海玲的先生也会从书法角度出发给她一些建议,比如哪里该留白,儿子也会积极搜集资料,告诉她现如今的年轻人喜欢什么,要怎么迎合年轻人的市场。在保留传统制作工艺的基础上,杨海玲积极探索产品创新之路,不断推出新颖独特的香包产品,设计可佩戴于手腕、悬挂于背包的日常款式;创作盆栽、花束等居家装饰造型,深受大众喜爱。

04 香飘未来的坚守与突破

面对机器制造的冲击,杨海玲表示:“我不排斥机器,机器有速度,手工有温度。”在她看来,机器带来效率,而双手赋予灵魂。唯有让速度与温度相遇,传统手艺才能真正走向更远的未来。

同时杨海玲积极拓展市场,充分利用互联网平台,开展线上销售,加强品牌建设。2019年,她敏锐地捕捉到了短视频和直播平台的发展机遇,开通了抖音账号,开始通过抖音宣传和直播香包制作过程。她的直播内容丰富多样,不仅有香包制作的详细步骤展示,还有对香包文化的深入解读。直播最多时有几十万人在线观看,这使得杨家香包迅速在网络上走红,吸引了全国各地的消费者。通过直播,杨海玲不仅扩大了杨家香包的销售范围,还带动了陕西、山西等各省份的人开始关注和经营香包事业。许多人在观看了她的直播后,对香包制作产生了浓厚的兴趣,纷纷向她请教学习,一些人甚至以此为契机,开启了自己的香包创业之路。杨海玲也毫不吝啬地分享自己的经验和技巧,帮助他们解决在制作和销售过程中遇到的问题,杨家香包的文化辐射力在持续扩大。

淮北杨家香包作为淮北地区的非遗项目,深深扎根于当地的地域文化之中,是淮北地域文化的重要象征。杨海玲的坚守,本质上是对文化根脉的守护。她用一针一线缝制的,不仅是香包,更是一个家族的记忆、一座城市的乡愁,以及一个民族对美好生活的永恒向往。