随着数字技术的快速发展,乡村振兴战略对信息化、智能化的需求日益增长。为发挥专业优势,助力乡村数字化建设,2025年6月28日至7月15日,淮北师范大学计算机科学与技术学院“数字赋能红旅,筑梦乡村振兴”实践队来到淮海战役纪念馆进行红色文化学习。团队充分发挥信息技术优势,对当地红色文化资源进行系统性挖掘、保护和创新性传播,为乡村振兴注入"红色数字动能"。

起点宣誓:凝聚青春力量,致敬红色初心

实践队的旅程在淮海战役纪念馆庄严肃穆的广场上拉开序幕。阳光洒在纪念馆那厚重而充满历史感的建筑上,勾勒出清晰的轮廓,仿佛在无声地诉说着往昔的烽火岁月。在进入淮海战役纪念馆前,5名队员们精神抖擞地排列在一起,拉起横幅,庄严宣誓。每个人的脸上都洋溢着期待与专注。站在这片浸染了革命先辈鲜血的土地上,心中涌动着对历史的敬畏和对红色文化的深深敬仰。队员们挺拔的身姿,眼神中透露出的坚定与热忱,共同构成了团队凝聚力的生动体现。

图为5名实践队成员在淮海战役纪念馆前合影。陈思宇摄

战略决策:从战壕战术看军事智慧

五名实践队成员跟随着解说的步伐,他们来到"战役背景"展厅,一组等比复原的战壕工事成为团队学习的第一个驻足点。这个精心设计的展区通过实物展示、图文解说和多媒体互动,全方位呈现了我军在淮海战役中独创的"土工作业逼近战术"。

展柜中陈列着当年使用的工兵铲、铁镐等工具,虽然已经锈迹斑斑,但仍能感受到当年战士们冒着枪林弹雨挖掘工事的艰辛。特别引人注目的是一幅手绘战术地图,上面清晰标注了各部队的壕沟推进路线。通过电子沙盘的动态演示,队员们直观地看到这些纵横交错的战壕如何一步步逼近敌军阵地。

“这些看似简陋的战壕,实则是解放军'以土克钢'军事智慧的完美体现。”解说员指着地图讲解道,"当时我军火炮数量仅为敌军的1/4,但通过这种'壕沟战术',不仅有效规避了敌军火力优势,还创造了夜间突袭的有利条件。"

图为实践队队员薛雅婷参观淮海战役纪念馆的战壕战术。陈思宇摄

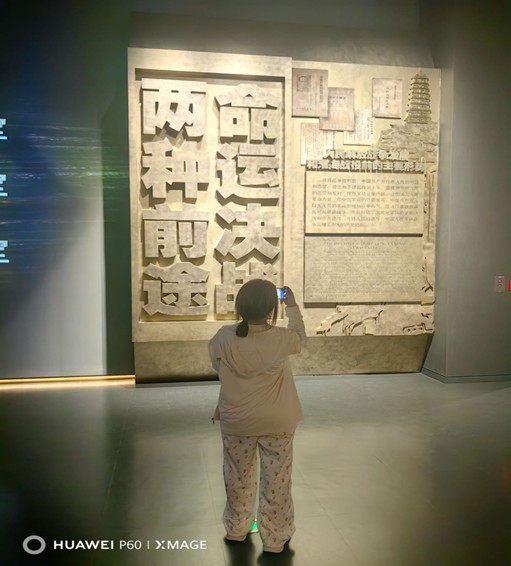

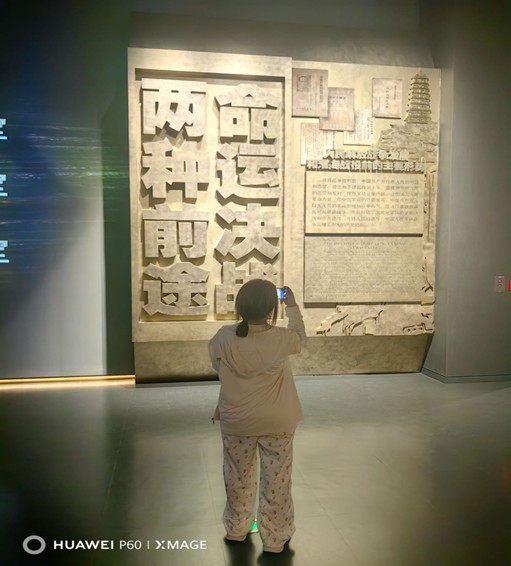

历史转折:石碑镌刻的战争密码

步入展厅过渡区,一块浮雕作品吸引了众多参观者的目光。该作品通过独特的艺术设计,生动展现了革命历史的壮阔与科技艺术的完美结合。淮海战役纪念馆相关负责人表示,这幅浮雕不仅是对革命历史的深情致敬,更是通过现代艺术手法,让观众在视觉震撼中感受到革命精神的力量。未来,纪念馆将继续挖掘和展示更多富有教育意义和艺术价值的作品,让革命精神代代相传。

讲解员由此引申出:"这里明确提到'敌军虽表面强大,但兵力分散、士气低落',这种精准研判为中央军委作出'歼敌于长江以北'的战略决断提供了重要依据。"

队员们纷纷俯身细读,不时在笔记本上记录"时机选择""战场主动权"等关键词。学生党员王丽感慨道:"这块浮雕就像一把钥匙,帮助我们解开了淮海战役制胜的第一个密码——科学的战略决策。"

图为实践队队员刘妍拍摄展览区域的浮雕墙。陈思宇摄

此次“三下乡”实践调研团走进淮海战役纪念馆的活动,在一片庄重而热烈的气氛中圆满结束。这次实地参观学习,不仅让成员们接受了一次深刻的革命传统教育和爱国主义教育,更是一次触及灵魂的精神洗礼。这次经历将铭记一生。回到学校后,要将此次参观的所见所闻、所思所感融入到日常的学习和生活中去,更加珍惜来之不易的和平环境,努力学习科学文化知识,积极锻炼自身能力,自觉传承红色基因,弘扬革命精神,将个人的理想追求融入到实现中华民族伟大复兴的中国梦的壮阔征程中,以实际行动告慰长眠的英魂。

(通讯员程志平)