为深入挖掘汉兵马俑的历史文化内涵,响应国家“让文物活起来”的政策号召,6月29日至6月30日,淮北师范大学计算机科学与技术学院“俑见汉风”赴徐州调研社会实践团队走进徐州市汉兵马俑博物馆,开展为期2天的实地调研活动。团队由闫青春担任负责人,集结数据科学、智能科学与技术等多专业学子,通过文献梳理、实地走访、专家访谈及问卷调查等形式,系统探究汉兵马俑背后的军事制度、工艺美学与社会文化价值。

前期筹备:筑牢调研基础,搭建专业框架

“汉兵马俑作为汉代文明的物质载体,其价值不仅在于艺术造型,更蕴含着汉代军事编制、社会结构的深层密码。”团队负责人闫青春在出发前的动员会上说道。为确保调研的专业性与系统性,团队早在6月初便启动筹备工作。

据悉,团队已与徐州市汉兵马俑博物馆、徐州汉文化研究院建立协作机制,获取了珍贵的考古发掘档案与文物保护技术资料。为弥补跨专业研究的知识短板,团队特别邀请历史学专家开展专题培训,搭建起“军事制度—社会生活—工艺演进”的三维研究框架。团队成员王巅与万朝阳作为统筹策划组核心成员,牵头设计了涵盖历史知识、传播渠道、价值认同等六大维度的《汉兵马俑文化认知调查问卷》,并完成预调研测试,确保数据采集的科学性。

“我们整理了近200页的汉兵马俑文献资料,编制成《汉文化研究手册》,还反复核对博物馆的展览布局图,标注出重点走访区域。”负责材料整理的成员邵帅程介绍道,前期准备的细致程度,为实地调研的高效推进奠定了坚实基础。

实地调研:多维立体探究,解锁汉俑深意

6月29日清晨,“俑见汉风”实践团队抵达徐州市汉兵马俑博物馆,开启了为期2天的实地调研。在博物馆讲解员的引导下,团队成员首先走进汉兵马俑一号坑,数千件排列整齐的陶俑瞬间将众人带回两千多年前的汉代战场。

图1为汉兵马俑一号坑中陶俑像 吴怡铭摄

“这些陶俑身高约40至50厘米,虽不及秦俑高大,却造型生动,面部表情各异。”团队成员安丽娜在笔记本上仔细记录,“讲解员说,它们是西汉早期楚王的陪葬品,反映了当时‘事死如事生’的丧葬观念。”负责媒体宣传的成员程颜与吴怡铭则用镜头捕捉着陶俑的细节——有的手持兵器,有的跪姿待命,它们衣纹线条流畅,展现出汉代精湛的制陶工艺。

图2为手持兵器陶俑像 耿晗玉摄

值得一提的是,团队特别专访了博物馆研究员李娟。“汉兵马俑的价值远不止于‘微型秦俑’的标签,”李娟在访谈中强调,“它们的编队方式完整还原了汉代地方军队的编制体系,步兵、骑兵、战车的排列顺序,为研究汉初军事制度提供了实物佐证。”团队成员耿晗玉作为记录员,详细记下了这一观点:“这让我们意识到,调研不能停留在表面造型,更要挖掘其背后的历史逻辑。”

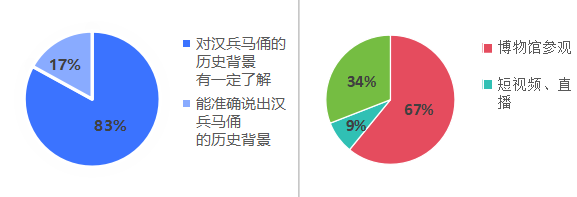

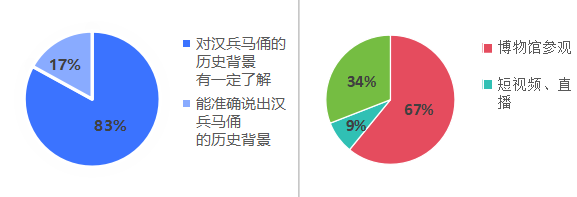

在问卷调查环节,团队成员在博物馆内外共发放问卷300份,回收有效问卷287份。统计结果显示,83%的受访者对汉兵马俑的历史背景有一定了解,但仅17%能准确说出其历史背景;67%的人通过“博物馆参观”获取相关信息,而通过“短视频、直播”了解的仅占9%。“数据反映出公众认知的局限性,也说明汉兵马俑的数字化传播有很大提升空间。”王巅分析道,这为团队后续的宣传方案提供了明确方案。

图3为对汉兵马俑历史文化背景的问卷调查情况分析表 邵帅程摄

团队协作:跨专业融合,凝聚调研合力

此次调研的顺利推进,离不开团队成员的高效协作。作为跨专业组合,团队充分发挥各成员的专业优势:王巅与万朝阳凭借统筹策划能力,每日傍晚组织复盘会,梳理当天成果并调整次日计划;邵帅程将访谈录音、问卷数据分类归档,建立起系统的调研资料库;安丽娜精准把控经费使用,确保交通费、印刷费等开支合规;耿晗玉的田野笔记详细记录了从陶俑烧制工艺到游客反馈的各类细节,为后续报告撰写提供了鲜活素材;程颜和吴怡铭收集汇总材料、认真分析探讨,精确撰写了实践调研报告。

“印象最深的是6月30日的高温天,大家顶着32℃的烈日在博物馆周边发问卷,没人叫苦叫累。”闫青春回忆道,“有位大爷看到我们的问卷,主动分享他收藏的汉画像石拓片,还说‘年轻人研究老祖宗的东西,是好事’,这让我们特别受鼓舞。”团队成员纷纷表示,实地调研不仅深化了对汉文化的理解,更锻炼了沟通协调与问题解决能力。

图4为徐州汉兵马俑博物馆大门 程颜摄

实践展望:让千年汉俑“活”在当代

7月1日,“俑见汉风”实践团队结束了实地调研。目前,团队已收集到考古档案、专家访谈录音、公众问卷等各类素材近500份,下一步将着手撰写调研报告,系统分析汉兵马俑在汉代军事、政治、社会生活中的历史价值,以及当前公众认知的短板。

此次“三下乡”实践活动,既是对中华优秀传统文化的深度探寻,也是青年学子用专业所长服务文化传承的生动实践。正如团队在总结会上所言:“汉兵马俑的每一道纹路都藏着历史的密码,我们的责任就是将这些密码翻译成当代人能读懂的语言,让千年文脉在青春的接力中不断延续。”

图2为手持兵器陶俑像 耿晗玉摄

图2为手持兵器陶俑像 耿晗玉摄