华中农业大学林学专业实践团在湖北省红安县开展“农博士强国行”暑期社会实践活动,队长喻尚艺,团队成员金志和、刘科、杨诗怡等人围绕“重走当年长征路,复拾英山林下遗——英山大别山南麓红色历史调研及非遗文化与林学融合调研实践”主题,通过线上调研与实地走访,聚焦红色文化、非物质文化遗产与林业发展的融合实践。

7月24日,实践团依托线上平台系统梳理英山大别山地区非物质文化遗产名录,重点分析“红安绣活”“英山采茶戏”等项目的历史脉络与现存状态。随后,团队与长征国家文化公园英山园区运营负责人储炯进行线上交流,深入探讨红色文化宣传与非遗传承的现实挑战。调研发现,红色文化宣传存在传播渠道、内容创新不多不足等问题;公众对红色历史的了解多停留在认知层面,缺乏主动挖掘其精神价值的动力。非遗文化传承同样面临类似困境,部分社区推广活动参与人数有限,反映出文化价值需要更自然地融入日常生活才能激发共鸣。团队记录下这一现象:当文化载体能与日常场景结合时,其吸引力与参与度会显著提升。

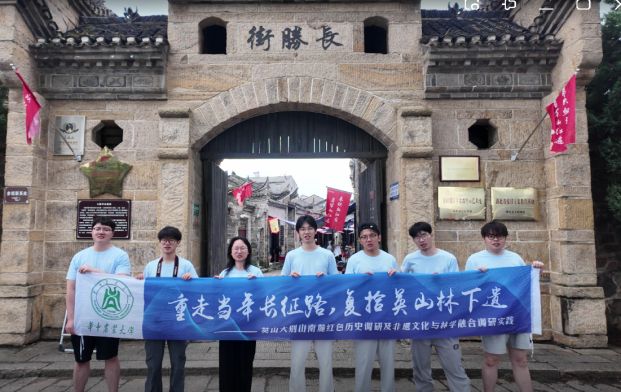

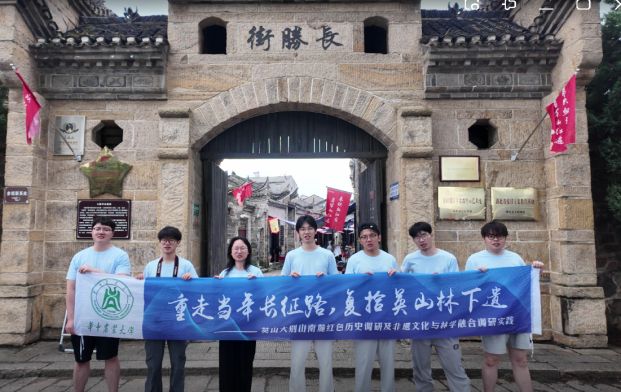

团队成员在长胜街合影 喻尚艺拍摄

次日,实践团赴红安绣活传习所实地考察。传习所位于红安县老城区修缮后的传统院落中,室内陈列着多幅“红安绣活”作品。团队观察到,国家级非遗“红安绣活”在传统纹样基础上实现突破,创作了《黄麻起义》《将军出征》等系列作品,将革命历史转化为具象视觉符号。这些作品以深红、墨绿为主色调,细腻呈现起义场景,人物表情与旗帜细节清晰可辨;背景融入大别山林道元素,形成历史与地理的自然映射。例如,《黄麻起义》绣品通过动态人物与旗帜还原历史瞬间,《将军出征》则以金线勾勒将军背影,叠加大别山轮廓,暗合长征地理脉络。团队注意到,作品创作过程涉及多次走访历史遗址与查阅档案资料,将抽象事件转化为可感知的叙事载体。同时,传习所展示的“土韵大布”制作流程显示,其原料源自英山大别山林区盛产的苎麻,传统工艺与林间资源形成紧密关联。

在红安绣活传习所学习李成成拍摄

调研中,团队发现非遗创新与林业资源存在潜在结合点。红安绣活工作室与英山林场合作开发“长征路”主题林下布艺包,原料采用林场废弃苎麻,既实现资源循环利用,又提升产品附加值。林场数据显示,此类文创产品销售单价较传统布艺提升,带动周边农户扩大苎麻种植面积。传习所展板中提到,林下经济模式正从单一木材采伐转向文化赋能,通过非遗符号增强林业产品辨识度。此外,英山大别山南麓林区在生态规划中融入历史元素,如退耕还林项目选择种植马尾松(象征“红军精神长青”),并标注“黄麻起义纪念林”标识。

团队在走访中观察到,文化与林业的融合成功关键在于避免生硬植入。早期林区设置的红色标语因缺乏互动性,游客反馈“难以理解”,而绣品中的林间小路等视觉符号则让历史“看得见”、文化“摸得着”。林场与传习所合作的“林下布艺”产品,将绣活图案印于林下种植的香菇包装袋,实现产品价值提升,说明文化赋能能有效提升林业收益。这种融合模式不依赖宏大叙事,而是通过日常场景的自然嵌入实现价值转化。

在红安的调研中,团队未刻意强调意义,而是从平凡细节中捕捉实践脉络。绣品上的历史场景与林场步道规划悄然呼应,废弃苎麻被赋予新价值,游客扫码聆听故事的同时购买文创产品。这些场景没有口号,却清晰勾勒出一条务实路径:红色基因的传承需在文化符号与生活场景的自然融合中实现;林业发展的新方向正蕴藏于非遗技艺与林下资源的互文共生里。当革命故事凝固于布面针脚,当林场麻布承载历史记忆,文化传承便不再是博物馆里的静物,而是生长于土地与生活的有机体。乡村振兴的活力,或许就藏在这些细微的日常转变中——林区步道旁的绣品打卡点、农户手中的布艺包、游客扫码时的驻足瞬间。它们共同指向一个朴素结论:真正的融合,是让历史在平凡中呼吸,让生态在文化中焕新。