为深入了解新疆非物质文化遗产传承现状,感受民族文化独特魅力,近日,淮北师范大学“非遗寻访”三下乡社会实践团赴新疆阿克苏地区新和县加依村,开展为期两天的民族乐器制作文化探访活动,在实地学习与交流中,为非遗传承注入青春视角。

初抵加依:解锁非遗传承密码

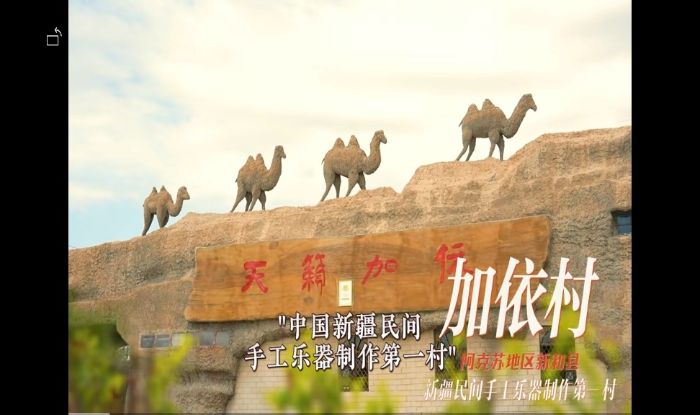

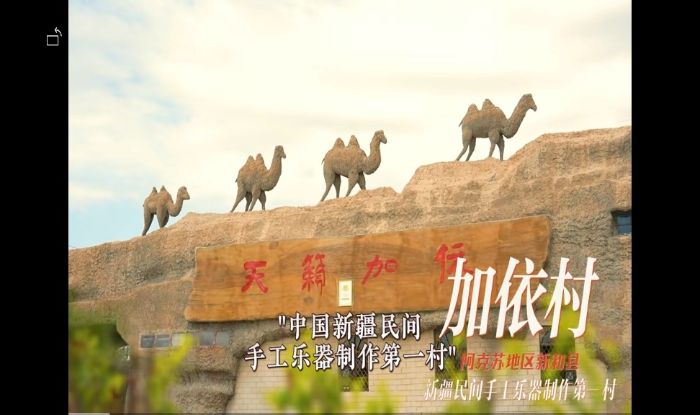

初抵加依:解锁非遗传承密码 加依村是远近闻名的“民族乐器制作村”,凭借手工制作弹布尔、都塔尔、热瓦普等维吾尔族传统乐器的精湛技艺,被列为国家级非物质文化遗产项目“维吾尔族乐器制作技艺”的重要传承基地。实践团抵达后,首先与非遗传承人代表开展座谈,详细了解加依村乐器制作的历史渊源、传承脉络及当前发展情况。传承人代表介绍,村内现有数十户乐器制作家庭,部分传承人的手艺已历经数代,制作一把完整的都塔尔需经过选料、刨料、雕花、打磨等20余道工序,每一步都凝聚着匠人的心血与智慧。座谈会上,艾力·麦麦提还带来了自己制作的成品乐器,他拿起一把都塔尔,轻轻拨动琴弦,浑厚悠扬的旋律瞬间回荡在会议室。“制作一把都塔尔,要经过选料、刨料、挖槽、雕花、打磨、上漆、装弦等20多道工序,最快也要20天才能完成。”艾力·麦麦提的话让实践团成员们对这门技艺有了初步认知,也激发了大家深入探访的兴趣。

走进工坊:见证“木头唱歌”的奇迹

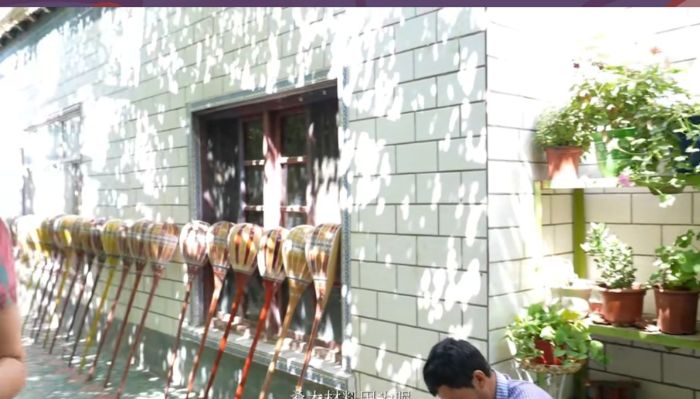

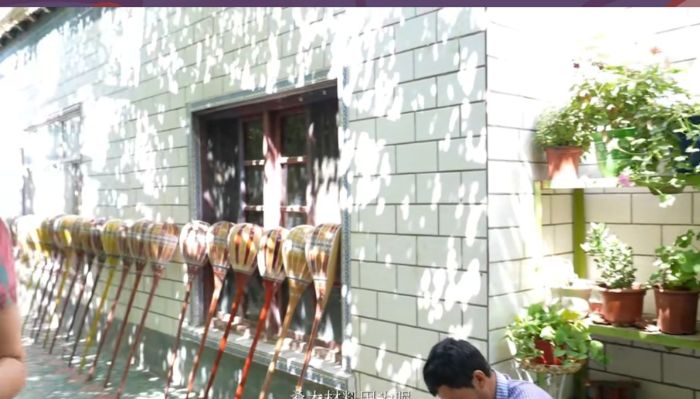

走进工坊:见证“木头唱歌”的奇迹 实践团跟随艾力·麦麦提走进他的乐器制作工坊,推开木门,浓郁的桑木香气扑面而来,工作台上整齐摆放着刨子、刻刀、砂纸等工具。“选料是第一步,也是最关键的一步。”艾力·麦麦提停下手中的活,向实践团成员展示不同木材,“桑木质地坚硬、密度适中,做琴身最合适;琴杆要用杏木,音色更清亮;琴弦则要选优质羊肠线,这样弹出来的声音才够纯粹。”实践团成员王同学一边用笔记本记录,一边忍不住伸手触摸琴身:“手工打磨的质感太细腻了,比机器加工的更有温度。”在工坊的另一侧,艾力·麦麦提的儿子阿卜杜外力正在学习打磨琴箱。“我从16岁开始跟着父亲学手艺,现在已经能独立制作简单的弹布尔了。”阿卜杜外力说,现在村里像他这样的年轻传承人有20多个,大家不仅跟着老一辈学手艺,还会在网上看乐器制作的教程,尝试改良工艺。

走访调研:记录非遗传承新活力

走访调研:记录非遗传承新活力 通过问卷调查、入户访谈等方式,发现当地乐器制作虽保留了传统工艺,但在产品设计、品牌推广、销售渠道等方面仍存在短板。“很多年轻人觉得传统乐器样式单一,更倾向于购买现代乐器;而且我们的乐器大多是线下销售,网上订单很少。”作坊主麦麦提明·吾布力向队员们说出了自己的困惑。针对这一问题,实践团结合所学专业,为部分作坊设计了融合现代元素的乐器图案,还帮助艺人开设了抖音、淘宝账号,通过拍摄工艺制作视频、直播带货等方式,扩大加依村乐器的知名度。加依村里创建了传统正宗的音乐餐厅农家乐,客人们可以吃完饭之后享受民族乐器的魅力也可以参观了解。有了卖纪念品小挂件的现代式商铺,也有了小的博物馆、陈列室供游客参观。也有村支书、非遗传承代表人及学校校长共同努力让非遗文化走进校园走进学生的手里、心里去了解的“非遗文化进校园的活动”。就是可能缺少了更多的网络上的传播及推销。

“两天的探访虽短,但每一道工序、每一件乐器都让我们感受到民族文化的生命力。”实践团成员李同学表示,此次活动不仅让大家近距离接触了维吾尔族传统乐器制作技艺,更深刻理解了非遗传承背后的坚守与创新。未来,实践团将继续整理探访成果,以文字、图片等形式讲好加依村的“匠心故事”,为推动民族文化传播贡献青春力量。