发布时间:2025-08-18 关注:

来源:钱洋洋

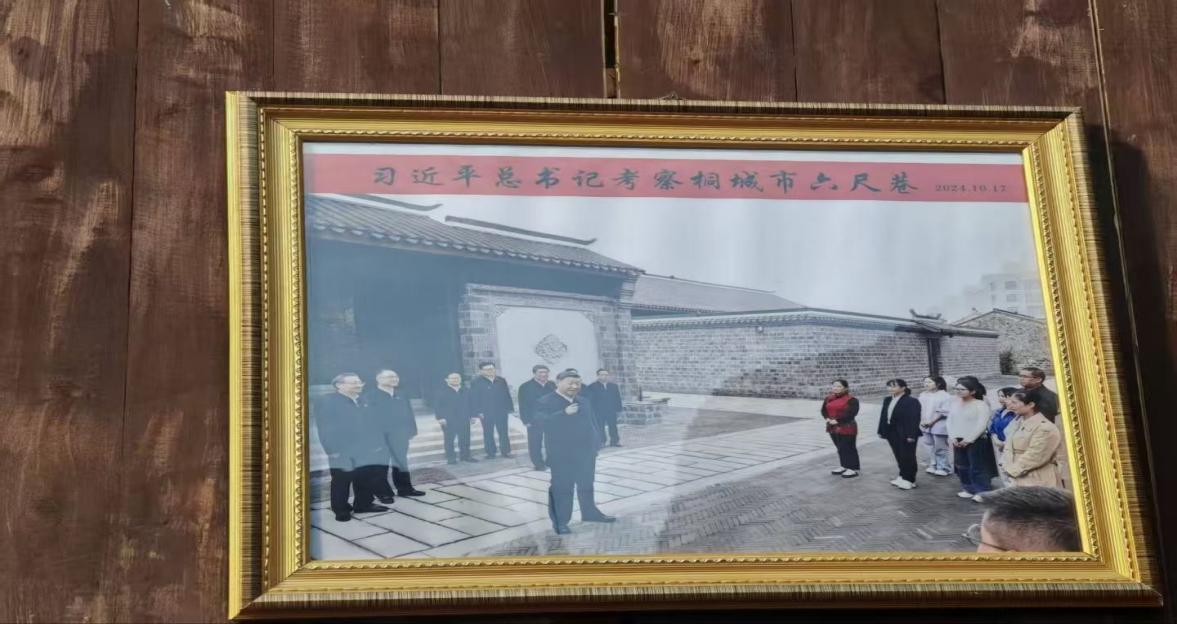

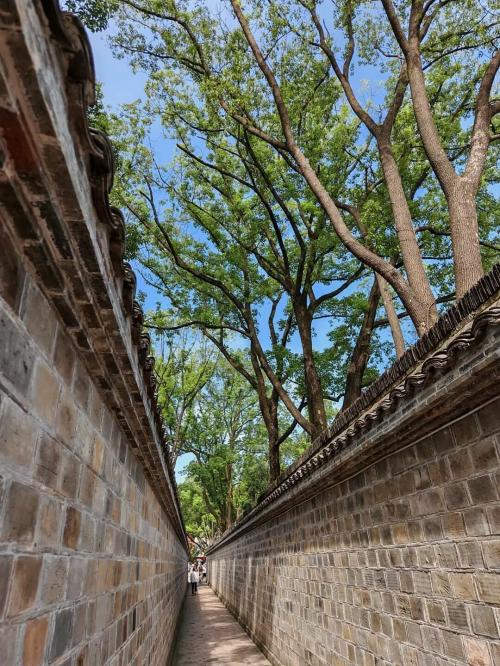

六尺巷,坐落于安徽桐城,绝非仅是历史遗迹,更是文化精神的象征。故事始于清朝康熙年间,大学士张英的家人与邻居吴家因宅基地问题发生争执。张英得知后,写信劝解家人:“千里来书只为墙,让他三尺又何妨。万里长城今犹在,不见当年秦始皇。”家人深受感动,主动让出三尺地,吴家也深受触动,让出三尺地,于是便形成了这条六尺宽的巷子。这条巷子见证了邻里之间的相互谦让,更体现了中华民族传统美德的核心价值。

六尺巷,坐落于安徽桐城,绝非仅是历史遗迹,更是文化精神的象征。故事始于清朝康熙年间,大学士张英的家人与邻居吴家因宅基地问题发生争执。张英得知后,写信劝解家人:“千里来书只为墙,让他三尺又何妨。万里长城今犹在,不见当年秦始皇。”家人深受感动,主动让出三尺地,吴家也深受触动,让出三尺地,于是便形成了这条六尺宽的巷子。这条巷子见证了邻里之间的相互谦让,更体现了中华民族传统美德的核心价值。

近年来,桐城市将“六尺巷”精神融入基层治理,创新形成了“新时代六尺巷工作法”。这种工作法通过“听、理、借、劝、退、和”六步调解法,有效化解基层矛盾纠纷。实践队在桐城市基层治理部门了解到,这种工作法不仅注重矛盾双方的利益诉求,更强调以和为贵、互谅互让的调解理念。通过倾听双方诉求、梳理矛盾焦点、借助“六尺巷”故事引导双方互谅互让、劝解双方放下成见、最终实现和谐共处,这种工作法不仅有效解决了基层矛盾,更弘扬了“六尺巷”精神,让“让”与“和”的理念深入人心。

近年来,桐城市将“六尺巷”精神融入基层治理,创新形成了“新时代六尺巷工作法”。这种工作法通过“听、理、借、劝、退、和”六步调解法,有效化解基层矛盾纠纷。实践队在桐城市基层治理部门了解到,这种工作法不仅注重矛盾双方的利益诉求,更强调以和为贵、互谅互让的调解理念。通过倾听双方诉求、梳理矛盾焦点、借助“六尺巷”故事引导双方互谅互让、劝解双方放下成见、最终实现和谐共处,这种工作法不仅有效解决了基层矛盾,更弘扬了“六尺巷”精神,让“让”与“和”的理念深入人心。 实践队成员在与当地居民交流中,深刻感受到“六尺巷”精神在日常生活中的体现。许多居民表示,六尺巷的故事从小就耳熟能详,这种“谦和礼让”“和为贵”的理念已经融入到他们的生活中,成为一种自觉的行为准则。在社区建设中,居民们相互帮助、相互理解,形成了和谐的社区氛围。在家庭生活中,这种理念也得到了传承,家庭成员之间相互尊重、相互体谅,形成了和睦的家庭关系。

实践队成员在与当地居民交流中,深刻感受到“六尺巷”精神在日常生活中的体现。许多居民表示,六尺巷的故事从小就耳熟能详,这种“谦和礼让”“和为贵”的理念已经融入到他们的生活中,成为一种自觉的行为准则。在社区建设中,居民们相互帮助、相互理解,形成了和谐的社区氛围。在家庭生活中,这种理念也得到了传承,家庭成员之间相互尊重、相互体谅,形成了和睦的家庭关系。 作为新时代的大学生,实践队成员们深感自己肩负着传承和弘扬中华优秀传统文化的重任。他们决心将所学知识和智慧积极运用于实践,不仅在校园内传播六尺巷的文化精神,更在更广泛的社会环境中推广这种以和为贵、谦和礼让的文化理念。他们相信,通过这样的努力,可以激发更多人对传统文化的兴趣和尊重,从而让这些宝贵的文化遗产在新时代焕发出新的活力,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

作为新时代的大学生,实践队成员们深感自己肩负着传承和弘扬中华优秀传统文化的重任。他们决心将所学知识和智慧积极运用于实践,不仅在校园内传播六尺巷的文化精神,更在更广泛的社会环境中推广这种以和为贵、谦和礼让的文化理念。他们相信,通过这样的努力,可以激发更多人对传统文化的兴趣和尊重,从而让这些宝贵的文化遗产在新时代焕发出新的活力,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。