发布时间:2025-08-18 关注:

来源:钱佩瑶

初探幽巷:时空叠印,叩响历史之门。步入六尺巷的刹那,仿佛推开了时空的层叠之门。脚下斑驳厚重的青石板,无声诉说着岁月的流转与沉淀;两侧苔痕浸染、风骨犹存的古墙,如一部立体史书,镌刻着谦和礼让的永恒基因。入口处,那方“全县重点文物保护单位”的石碑,不仅是官方认定的文化坐标,更似一尊无言的精神丰碑,令团队成员在合影时油然而生一种与先贤对话、为历史续脉的庄重感。每一步前行,都是对中华礼治文明的虔诚丈量。

初探幽巷:时空叠印,叩响历史之门。步入六尺巷的刹那,仿佛推开了时空的层叠之门。脚下斑驳厚重的青石板,无声诉说着岁月的流转与沉淀;两侧苔痕浸染、风骨犹存的古墙,如一部立体史书,镌刻着谦和礼让的永恒基因。入口处,那方“全县重点文物保护单位”的石碑,不仅是官方认定的文化坐标,更似一尊无言的精神丰碑,令团队成员在合影时油然而生一种与先贤对话、为历史续脉的庄重感。每一步前行,都是对中华礼治文明的虔诚丈量。 谛听史韵:一诗化干戈,德泽流芳远。在张廷玉先贤雕像前,历史的风云在此刻凝聚。讲解员深情讲述其父、康熙朝文华殿大学士张英“一纸家书化纷争”的千古佳话。面对宅基之争,张英以一首“千里修书只为墙,让他三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇”的豁达诗篇,彰显了超越私利、胸怀天下的士大夫风骨与治家智慧。这“让他三尺”的谦冲之举,不仅瞬间化解邻里积怨,更铸就了“六尺巷”这一象征和谐共处、睦邻友邦的永恒文化符号。习近平总书记深刻指出:“要弘扬中华传统美德,加强家庭家教家风建设。”张氏家族“礼让传家、诗书继世”的醇厚家风,正是传统美德融入血脉、化育后昆的绝佳典范,为新时代家风建设提供了历久弥新的精神坐标。

谛听史韵:一诗化干戈,德泽流芳远。在张廷玉先贤雕像前,历史的风云在此刻凝聚。讲解员深情讲述其父、康熙朝文华殿大学士张英“一纸家书化纷争”的千古佳话。面对宅基之争,张英以一首“千里修书只为墙,让他三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇”的豁达诗篇,彰显了超越私利、胸怀天下的士大夫风骨与治家智慧。这“让他三尺”的谦冲之举,不仅瞬间化解邻里积怨,更铸就了“六尺巷”这一象征和谐共处、睦邻友邦的永恒文化符号。习近平总书记深刻指出:“要弘扬中华传统美德,加强家庭家教家风建设。”张氏家族“礼让传家、诗书继世”的醇厚家风,正是传统美德融入血脉、化育后昆的绝佳典范,为新时代家风建设提供了历久弥新的精神坐标。 接着走下去,“礼让”牌坊巍然屹立,砖石之上,岁月镌刻的痕迹清晰可见。它宛如一位从历史深处走来的沉默智者,在时光的流转中,静静诉说着礼让这一传统美德的源远流长与深远意义,每一道斑驳的纹路都仿佛藏着一段关于礼让的动人故事。礼让,恰似人际交往乐章中的一段悠扬旋律,温润而动人。于狭窄幽深的巷口,主动侧身退让一步,为他人让出前行的道路。这轻轻的一退,退出了人与人之间的温暖与关怀,退出了生活的和谐与顺畅。它避免了可能的拥挤与碰撞,让每一次相遇都成为一次友善的邂逅。张英那句“千里修书只为墙,让他三尺又何妨”,如同一束光,穿透了邻里间的矛盾与隔阂。两家各退三尺,化干戈为玉帛,成就了一段传颂千古的佳话。

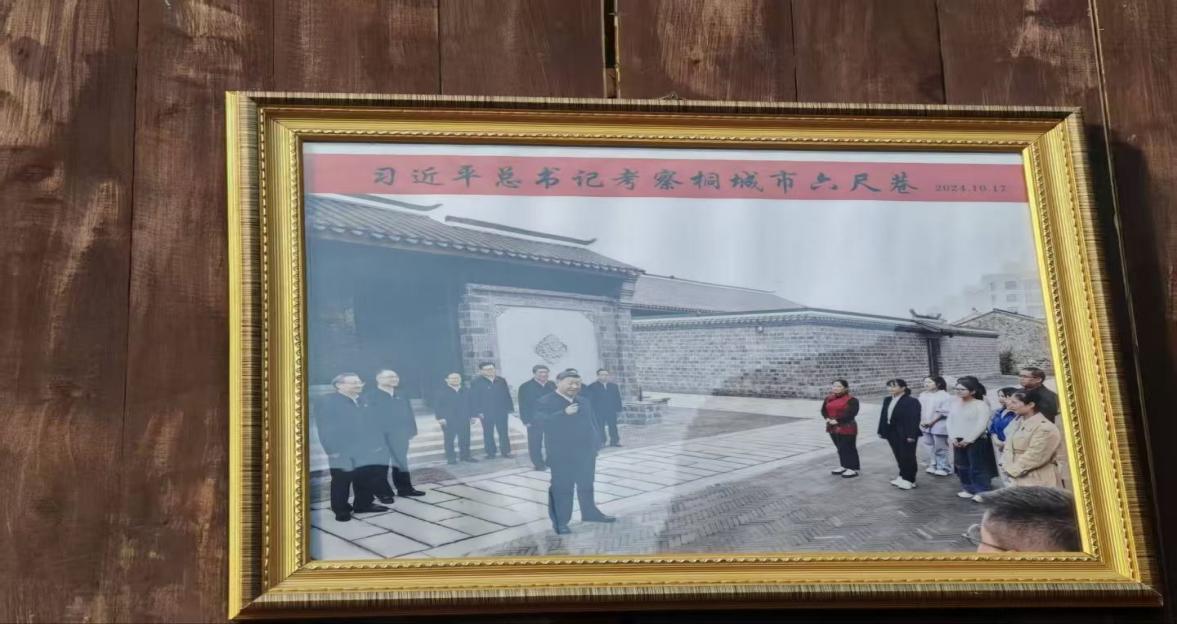

接着走下去,“礼让”牌坊巍然屹立,砖石之上,岁月镌刻的痕迹清晰可见。它宛如一位从历史深处走来的沉默智者,在时光的流转中,静静诉说着礼让这一传统美德的源远流长与深远意义,每一道斑驳的纹路都仿佛藏着一段关于礼让的动人故事。礼让,恰似人际交往乐章中的一段悠扬旋律,温润而动人。于狭窄幽深的巷口,主动侧身退让一步,为他人让出前行的道路。这轻轻的一退,退出了人与人之间的温暖与关怀,退出了生活的和谐与顺畅。它避免了可能的拥挤与碰撞,让每一次相遇都成为一次友善的邂逅。张英那句“千里修书只为墙,让他三尺又何妨”,如同一束光,穿透了邻里间的矛盾与隔阂。两家各退三尺,化干戈为玉帛,成就了一段传颂千古的佳话。 2024年10月17日,习近平总书记到访六尺巷,为遵循总书记的足迹,实践团队于2025年8月9号来到六尺巷。总书记的到访,是对这一宝贵精神遗产的高度重视与深情致敬。他以高瞻远瞩的视野,洞察到六尺巷背后蕴含的深厚文化价值和时代意义,为全社会树立了对传统文化尊崇的鲜明导向。这一举措,犹如春风化雨,滋润着每一个中华儿女的心田。它激励着我们在新时代新征程中,汲取传统美德的力量,以谦逊、包容的态度处世,让邻里和睦、社会和谐的风气蔚然成风。总书记的六尺巷之行,不仅是对历史的回望,更是对未来的期许,引领我们在传承中创新,在弘扬中发展,让中华优秀传统文化绽放出更加绚烂的时代光彩。

2024年10月17日,习近平总书记到访六尺巷,为遵循总书记的足迹,实践团队于2025年8月9号来到六尺巷。总书记的到访,是对这一宝贵精神遗产的高度重视与深情致敬。他以高瞻远瞩的视野,洞察到六尺巷背后蕴含的深厚文化价值和时代意义,为全社会树立了对传统文化尊崇的鲜明导向。这一举措,犹如春风化雨,滋润着每一个中华儿女的心田。它激励着我们在新时代新征程中,汲取传统美德的力量,以谦逊、包容的态度处世,让邻里和睦、社会和谐的风气蔚然成风。总书记的六尺巷之行,不仅是对历史的回望,更是对未来的期许,引领我们在传承中创新,在弘扬中发展,让中华优秀传统文化绽放出更加绚烂的时代光彩。 “等闲识得东风面,万紫千红总是春。”此次桐城六尺巷实践之旅,恰似一股强劲的文化东风,吹散了认知的薄雾,为我们打开了中华优秀传统文化的宏大精神图景。我们循着领袖的思想足迹,深切体悟到传统文化作为民族复兴深层动力的战略意义;我们以青春之名,在文化传承的田野上躬身力行,诠释了新时代青年的责任与担当。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。” 文化传承,功在当代,利在千秋,任重道远。作为新时代的“强国一代”,我们将以此行作为深植文化自信、砥砺文化自觉的新起点。

“等闲识得东风面,万紫千红总是春。”此次桐城六尺巷实践之旅,恰似一股强劲的文化东风,吹散了认知的薄雾,为我们打开了中华优秀传统文化的宏大精神图景。我们循着领袖的思想足迹,深切体悟到传统文化作为民族复兴深层动力的战略意义;我们以青春之名,在文化传承的田野上躬身力行,诠释了新时代青年的责任与担当。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。” 文化传承,功在当代,利在千秋,任重道远。作为新时代的“强国一代”,我们将以此行作为深植文化自信、砥砺文化自觉的新起点。