发布时间:2025-08-18 关注:

来源:大学生之声

竹丝经纬间,青春筑梦时——“竹梦飞扬”实践团叩响非遗传承新声

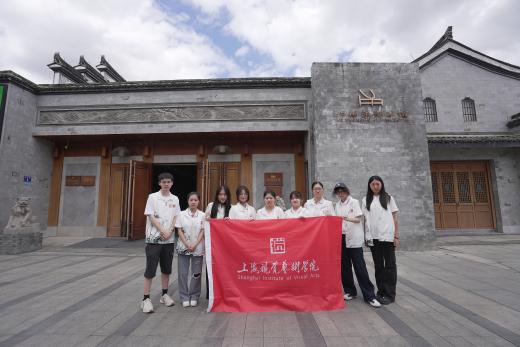

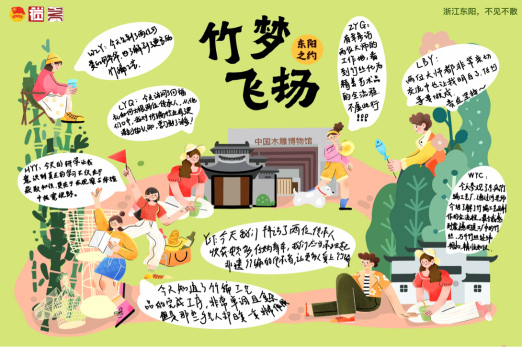

当竹丝在指尖流转成诗,当青春与千年非遗相遇,一场关于传承与创新的对话,正在浙江东阳的竹编经纬间悄然展开。2025年8月13日至15日,上海视觉艺术学院“竹梦飞扬”传统文化研学实践团踏访东阳,以青春之眼凝视竹编技艺的千年底蕴,以赤诚之心探寻非遗传承的当代路径,在竹篾的交错中,编织出传统与现代交融的新图景。

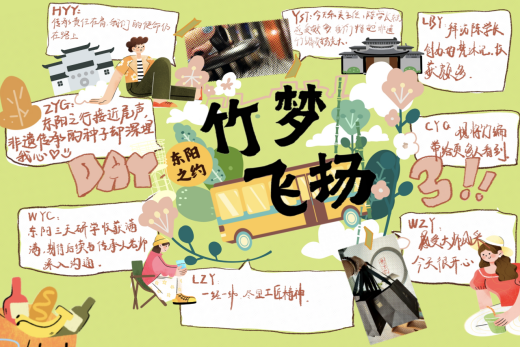

三天行程,实践团的足迹循着竹香延伸至东阳的街巷与工坊。走进蔡红光工作室,这位浙江省女性工艺美术大师的竹编世界里,既有37年坚守的执着,更有跨界创新的巧思。同学们亲手编织竹编小马,在“一剜易脆、一折难定”的分寸间,读懂“一根竹丝见功夫”的真谛,更与蔡老师进行访谈,签订地校共建协议,让非遗之种播向校园。木雕小镇客厅内,何红兵设计、何福礼制作的《百年红船》以28种编法再现历史,卢光华的《毛泽东诗词》竹编屏风凭双面技法凝固笔墨意境,竹丝在大师手中化作史诗。陈一中艺术馆里,木雕与竹编相拥诉说着传统工艺在碰撞中新生的智慧。中国木雕博物馆的竹艺馆,串联起竹编从艺术巅峰到日常坚守的全图景。东风竹编工艺厂中,有着刮青、分篾的古法工序,有何福礼祖孙三代传承人的接力,更有“吸引年轻人、融入新生活”的迫切思考——实践团与何福礼签订校企协议,为技艺传承搭起青春桥梁。省级传承人何大根的工作室里,“守工艺之魂、随市场而新”的出海思考,让大家看见非遗走向世界的可能。行程终章,与东阳市非遗保护中心的“地校共建”签约,专题党课中匠人与初心的共鸣,东阳美术馆“传统与当代设计”特展的灵感碰撞,为这场研学画上“从使命到行动”的闭环。

指尖的竹丝微凉,心中的震撼却滚烫。在与匠人对话的日夜中,实践团成员触摸到的不仅是竹编的纹路,更是一种穿越时光的精神——蔡红光“把竹编绣进生活”的创新,何福礼“六十载只做一件事”的坚守,何大根“让竹编走出去”的开阔,都在诠释着“工匠精神”的内核:既是对技艺的极致追求,更是对文化的生命守护。从博物馆里的艺术珍品到工厂车间的日常劳作,东阳竹编早已超越“手艺”的范畴,成为承载民族记忆的活态遗产。但同时,传承断代的隐忧、市场拓展的困境,也让大家清醒认识到:非遗的生命力,既需扎根传统的“守”,更需拥抱时代的“变”。

这场东阳之行,早已超越一次简单的研学。地校共建协议的落笔,不仅是院校与地方的携手,更是青春力量与传统文化的“双向奔赴”。高校的创意设计与地方的技艺沉淀相遇,便能让竹编从博物馆橱窗走进现代生活——或许是融入极简美学的家居摆件,或许是结合潮玩元素的文创产品,让千年技艺在年轻群体中“圈粉”。专题党课上,老艺人的坚守与共产党人的初心共振,更让实践团成员明白:传承非遗不仅是守护一门手艺,更是承接一份“为文化续命”的时代责任。

青春的意义,在于让古老的故事焕发新的讲述方式。“竹梦飞扬”实践团的东阳之旅,恰似一根新竹融入千年竹林——它带着蓬勃的朝气,却也懂得向老竹深深扎根。未来,当创意设计为竹编注入现代基因,当新媒体让竹丝的故事传遍四方,当校企合作培育出更多“懂传统、会创新”的传承人,东阳竹编必将在青春的浇灌下,从“指尖技艺”成长为“文化名片”,从“地方遗产”跃升为“世界符号”。

(供稿单位:上海视觉艺术学院美术与文物保护学院竹梦飞扬传统文化研学实践团 供稿:吴芷伊、王晏晟)

(供图:何炎岳、李沚霖、姚思彤)