罗霄山腹探真理,星火光中悟哲思。赣鄱毓秀,红色摇篮,金石有声,不考不鸣。近日,苏州大学“哲学+”实践团在王一成老师的带领下,赴中国革命摇篮——江西省井冈山市,在全国青少年井冈山革命传统教育基地(以下简称团中央井冈山中心)的指导下开展一场场融汇历史场域与当代哲思的“行走的思政课”。实践团成员通过瞻仰革命旧址、学习红色历史、参与实践教学,在追寻红色足迹中深化家国情怀、锤炼思想品格、感悟井冈山精神谱系的丰富内涵。

寻访革命旧址,筑牢信仰之基

实践团成员循着革命先辈的奋斗足迹,先后深入井冈山多处革命旧址开展现场学习。在茨坪八角楼,成员们重读《中国的红色政权为什么能够存在?》《井冈山的斗争》等重要著作,深刻感悟其坚定的革命信念和探索中国革命道路的卓越智慧。朱毛会师广场,团队成员为游客讲述朱毛会师的历史故事。黄洋界哨口,成员们追忆保卫战中军民团结、浴血奋战的英勇壮举,实地感受“敌军围困万千重,我自岿然不动”的革命英雄主义精神,体悟依靠群众、勇于胜利的宝贵经验。在龙江书院,成员们参与情景教学,深刻理解“思想建党、政治建军”原则的源头意义,感受革命火种生生不息的精神力量。在庄严肃穆的井冈山革命烈士陵园,全体成员怀着崇敬之情敬献花圈、集体默哀,并重温入团誓词,“天地英雄气,千秋尚凛然”的浩然正气与“强国有我”的时代担当在每个人心中激荡。

蓝天白云下的朱毛会师广场,实践团成员留影

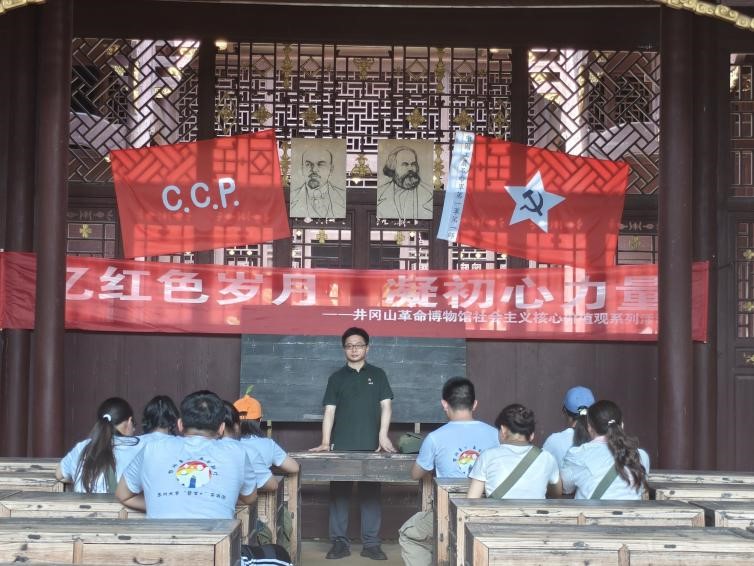

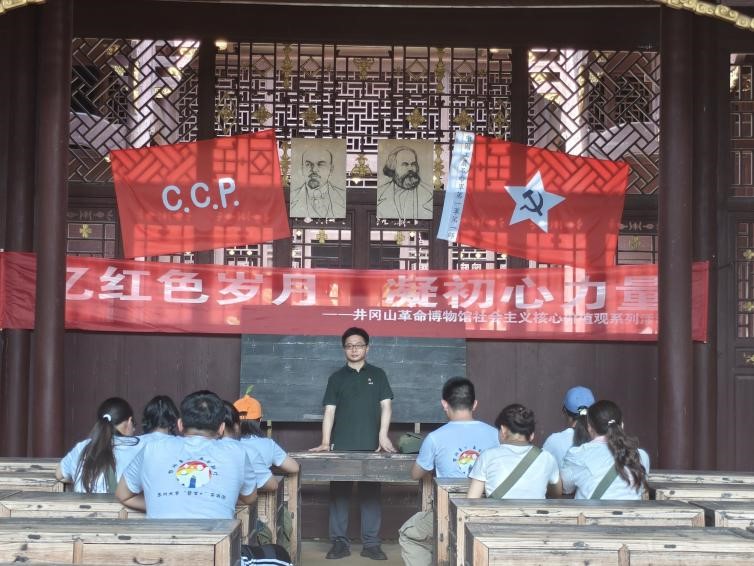

古朴的龙江书院内,王一成老师为实践团成员开展情景化教学

践行革命传统,砥砺奋斗精神

实践团将课堂延伸到崎岖山路与农家院落,开展沉浸式革命传统教育。成员们参与“体验急行军”课程,不畏道路湿滑艰险,亲身体验红军跋山涉水、克服万难的艰苦奋斗精神。跨过象征革命历史的“红军第一桥”,师生在革命后代家中协作烹制“红军餐”,餐前齐唱革命歌曲,在朴素的生活场景中学习革命先辈的优良作风。通过与革命后代的深入访谈,成员们进一步了解井冈山革命斗争的光辉历史,深刻领悟中国共产党“全心全意为人民服务”的根本宗旨和“从群众中来、到群众中去”的群众路线,在井冈山革命斗争中的真实写照。编草鞋体验课上,成员们通过亲手劳作,感受革命岁月的艰辛,理解彭德怀同志提出的“草鞋精神”的深刻内涵。

草鞋实践课上,实践团成员们埋头苦干

深研精神谱系,勇担时代使命

在井冈山革命博物馆,实践团成员通过实地参观革命文物,并担任讲解员,学思践悟文物的革命历史和背后伟大精神。“话初心,讲家风”特色课程中,成员们认真聆听芦继兵同志讲述其父辈在进军西藏过程中展现的“特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别能团结、特别能奉献”的“老西藏精神”,为张旅天同志深情追忆父辈为“两弹一星”事业隐姓埋名、无私奉献的感人事迹而落泪。访谈教学帮助成员们对共产党人“舍小家、为大家”的崇高境界和“国之大者”的深刻内涵有了更深切的体悟。红歌教学课堂上,成员们以史串歌、以歌叙史,在经典旋律中追溯红色记忆,体悟信仰力量。实践季尾声,团队通过专题报告和集中研讨深化理论认知,学生负责人成一涵汇报课题“星火淬真知:井冈山时期马克思主义中国化‘两个结合’理论发轫研究”的框架结构与重要意义,该课题旨在从历史维度深化对党的理论创新规律的认识,为推进马克思主义中国化时代化提供历史镜鉴。结业仪式上,带队教师王一成勉励全体成员将井冈山之行的收获内化于心、外化于行,自觉肩负起新时代青年的使命与责任。

井冈群峰作证,革命精神薪火相传。井冈山的革命斗争,生动诠释了信仰的力量源于对人民的赤诚、见于艰苦奋斗的作风、融于为国奉献的家国情怀。苏州大学“哲学+”实践团成员以身体力行追寻红色足迹,以深刻体悟砥砺初心使命。团队成员表示,必将以扎实的理论研究与实践探索,为推进马克思主义中国化时代化贡献青春智慧,将个人理想融入民族复兴伟业,在新征程上书写无愧于时代的青春华章。(王诗语、孟宇晟、王鑫诚、成一涵)