七月的淮安,暑气弥漫,却也洋溢着炽热的文化传承氛围。7月15日,我在营东社区开启了一场特殊的实践之旅,以讲课老师的身份,为社区小朋友讲述淮安红色文化与非遗文化。从前期筹备到课堂实践,这段经历如同一幅细腻的画卷,在我心底缓缓展开,让我对文化传承、教育初心有了深刻感悟。

一、红色文化课堂:回溯历史,点燃信仰火种

(一)筹备:让红色故事“活”起来

红色文化是淮安的精神底色,周恩来故居、新安旅行团的故事,承载着厚重的历史记忆。为了让小朋友们理解这些内容,我在筹备“淮水红韵·薪火传承讲堂”时,摒弃枯燥说教,尝试用童趣化方式呈现。

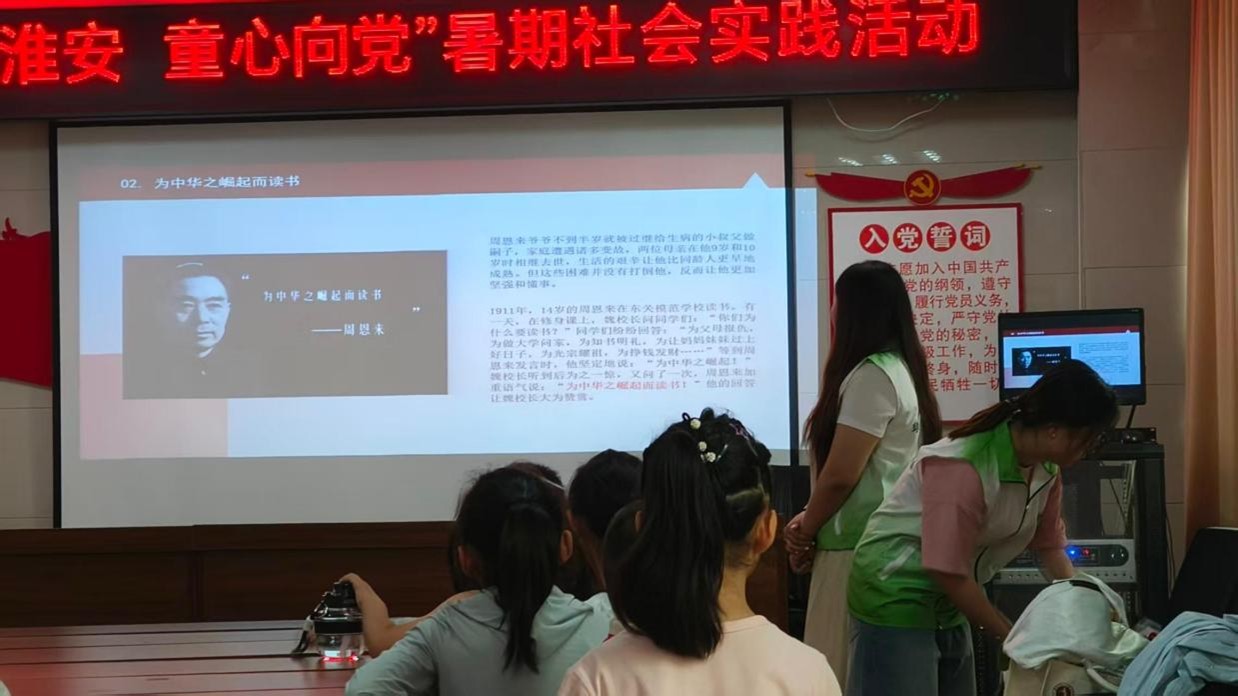

以新安旅行团为例,我搜集动画片段、老照片,把1935年那十四个小好汉的壮举,转化为孩子们能共情的“勇敢冒险故事” 。讲述周恩来总理“为中华之崛起而读书”,我制作简单时间轴,搭配故居图片、童年故事,让伟人形象更亲切。我还设计互动问题,如“如果你是新安旅行团的小朋友,离开家会害怕吗?” ,想以此拉近历史与孩子的距离。

(二)课堂:在童心中播撒红色种子

课堂上,小朋友们的眼神让我难忘。播放新安旅行团动画时,他们目不转睛;讲到周恩来总理童年艰辛与志向,不少孩子默默点头。互动环节,小手纷纷举起,回答充满童真却又触动人心。有孩子说“周爷爷小时候这么难,还能努力读书,我也要好好学习” ,那一刻,我明白红色精神已悄然扎根。

讲述刘老庄八十二烈士时,我本担心过于沉重,可孩子们认真聆听,之后自发沉默。当我说“英雄们为保护群众牺牲”,有孩子小声说“他们是大英雄” 。这种对英雄的崇敬,让我看到红色教育的意义——不是灌输,而是让信仰自然生长。

二、非遗文化课堂:触摸传统,感受匠心温度

(一)筹备:让非遗“可感可知”

非遗文化是淮安的生活智慧。准备“淮韵非遗绮梦行:指尖传艺,舌尖承味”课程时,我聚焦博里农民画、淮剧等,力求让孩子亲身感受。联系非遗工坊借农民画工具材料,找淮剧片段、农民画作品,设计“非遗猜猜乐” ,用谜面串联文思豆腐、钦工肉圆等非遗项目,增加趣味性。

(二)课堂:在互动中传承匠心

课堂成了欢乐的文化体验场。博里农民画环节,孩子们用颜料创作,把红色故事、家乡风景融入画中,虽笔触稚嫩,却满是创意。淮剧欣赏时,孩子们跟着哼唱,模仿动作,笑声不断。这让我深知,非遗传承就在这一次次动手、一句句分享里。

“非遗猜猜乐” 把气氛推向高潮,孩子们抢答,对答间记住非遗知识。当我说非遗是“奶奶做的菜、爷爷画的画” ,他们若有所思,而后踊跃分享身边非遗,让我看到非遗在生活中的鲜活力量。

三、实践感悟:文化传承,始于童心

这次实践,于我是成长的契机。我明白,文化传承需“接地气” ,用孩子听得懂、喜欢的方式传递,红色与非遗才能真正走进童心。

与孩子互动中,我收获纯粹的感动。他们的好奇、共情、创造力,让我看到文化传承的希望。每一次专注聆听、每一幅创作、每一句童言,都是文化延续的火种。

同时,我也意识到团队与社区支持的重要。社区提供场地、协调资源,非遗工坊助力材料,让课程落地。这让我懂得,文化传承是社会合力,需要各方携手。

回望7月15日,淮安的红色与非遗,通过课堂在孩子心中扎根。我愿成为文化传递的微光,未来继续以爱为舟、以智为帆,带更多孩子领略文化魅力,让红色基因、非遗匠心代代相传,让淮安的文化故事永远鲜活。

二、非遗文化课堂:触摸传统,感受匠心温度

二、非遗文化课堂:触摸传统,感受匠心温度