随着集成电路技术的飞速发展,芯片的可靠性与寿命日益成为行业关注的焦点,其中,保护芯片的镀层材料性能至关重要。非晶合金材料因其长程无序的独特结构,具备高强度、高硬度、优异的耐腐蚀性等传统晶体材料难以比拟的性能优势。基于此,实践队选择了“Ni-W非晶镀层的电沉积制备与性能研究”这一具有明确应用前景的课题,旨在通过亲手实践,掌握新材料制备的核心工艺,评估其应用潜力。

精益求精的基体预处理

“工欲善其事,必先利其器。”团队深知基底处理是成功的关键第一步。他们选用纯铜片作为基底,依次使用400目至1200目的金相砂纸进行逐级打磨,再用金刚石抛光膏实现镜面光洁度。随后,在丙酮、无水乙醇和去离子水中进行多次超声清洗,彻底去除油污和杂质,最后用稀硫酸活化表面。每一个步骤都严格把控,为后续镀层的均匀沉积奠定了坚实基础。

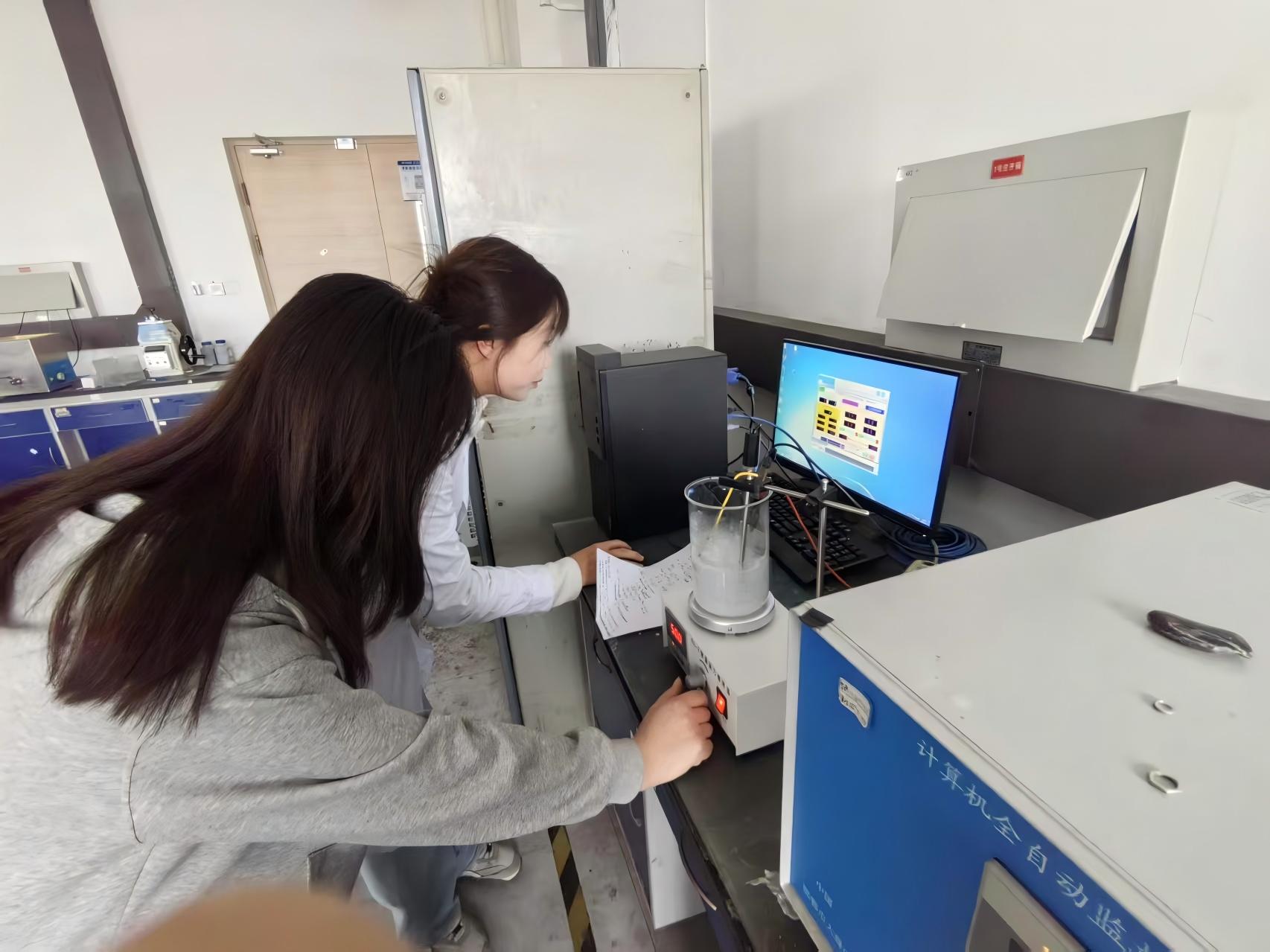

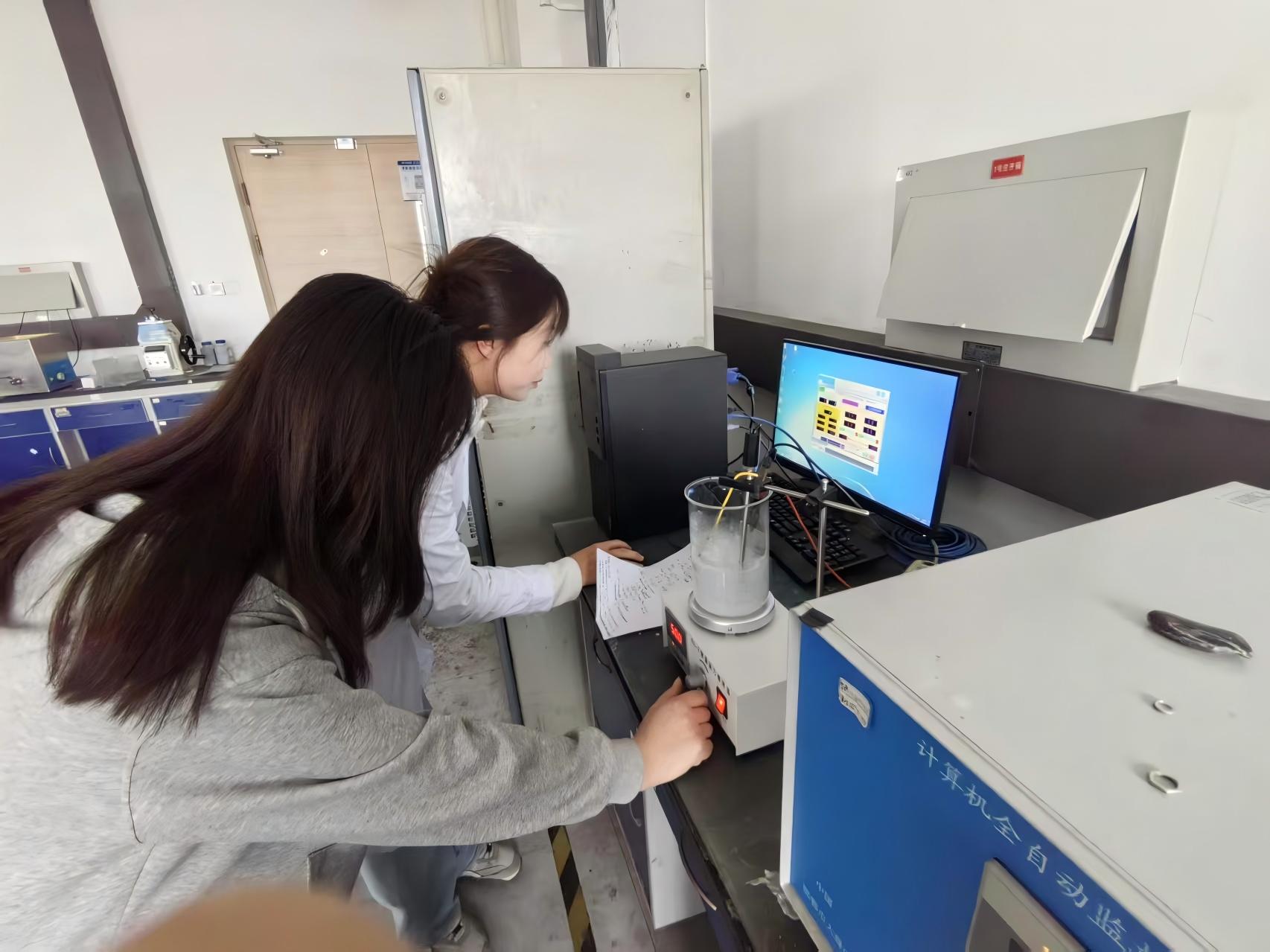

严谨可控的电沉积过程

实验采用双电极体系,以高纯度石墨棒为阳极,预处理后的铜片为阴极。在恒定的电流密度(15 A/dm²)、温度(70±1℃)下,团队成员轮班值守,持续监控并调整实验参数,同时保持磁力搅拌器匀速运转,确保电解液成分均匀,历时60分钟成功完成镀层沉积。

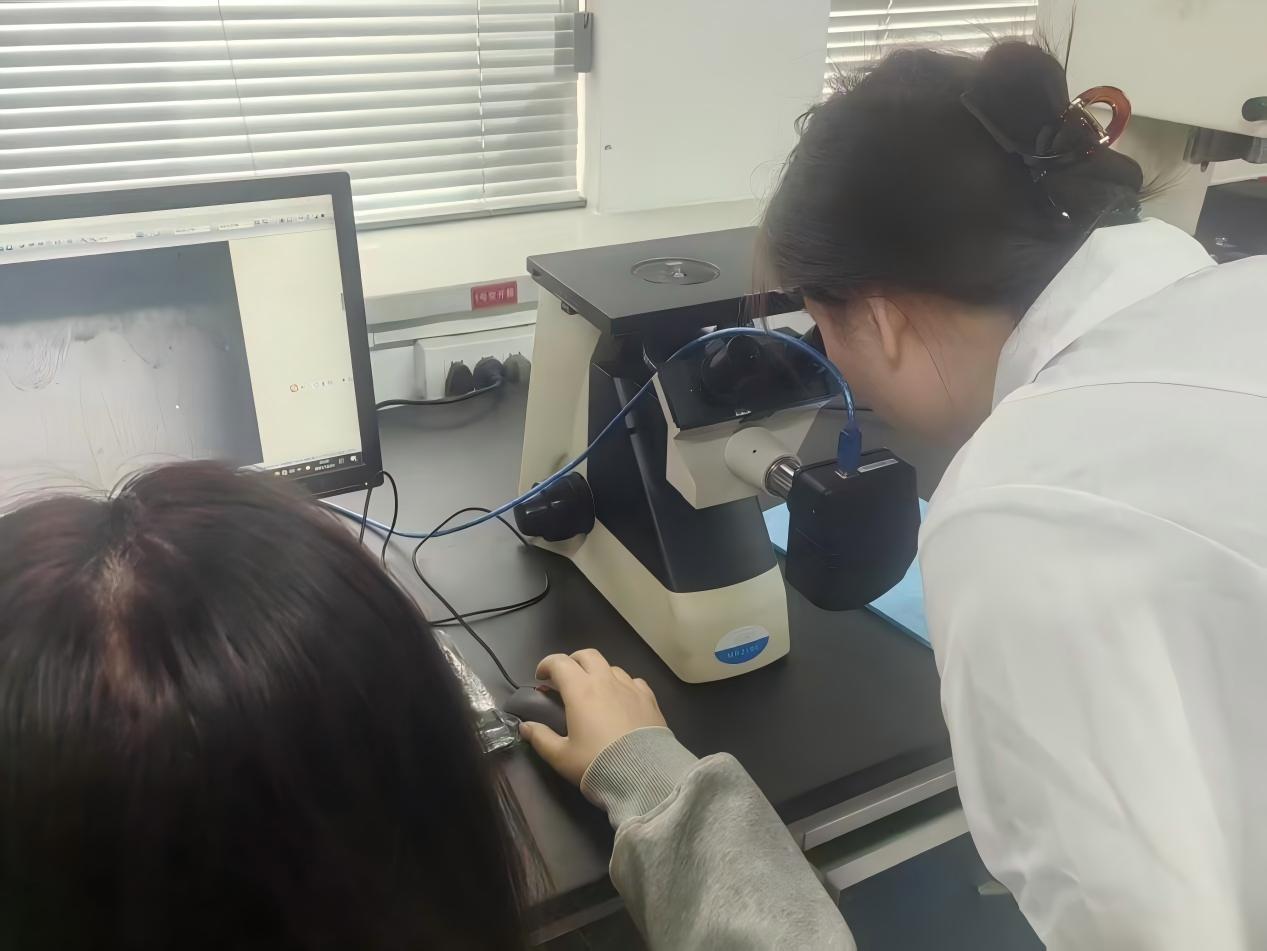

全面深入的性能表征

沉积完成后,团队运用多种现代分析仪器对镀层进行了全面“体检”。X射线衍射图谱中出现的典型非晶弥散峰,初步证实了非晶态结构的形成;扫描电镜观察显示镀层表面由纳米级胞状物组成,结构致密均匀;EDS能谱分析确定了镀层成分为Ni-19at%W,符合非晶形成成分要求。

在性能测试中,成果令人振奋:镀层显微硬度高达(550±15)HV,展现出卓越的力学性能;通过电化学工作站测试得到的自腐蚀电位为-0.25 V,腐蚀电流密度低至2.1×10⁻⁷ A/cm²,这表明其耐腐蚀性能相较纯镍提升了一个数量级,具备了作为高性能防护镀层的巨大潜力。

知行合一,实践收获丰硕

“这次实践让我们真正体会到了材料科学的魅力,”团队负责人感慨道,“从文献上的公式图表,到亲手配置电解液、控制参数、观察微观结构,整个过程让我们对专业知识有了更直观和深刻的理解。当看到测试数据证明我们制备的镀层性能优异时,所有的辛苦都化作了巨大的成就感。”

此次“镀护芯生”暑期社会实践,不仅是一次成功的科研训练,更是一堂生动的“课程思政”课。队员们不仅提升了实验技能、数据分析能力和解决复杂工程问题的能力,更在协作中深化了团队精神,坚定了为祖国新材料事业贡献青春力量的决心。他们的工作为Ni-W非晶镀层的进一步应用研究积累了宝贵的数据和经验,也充分彰显了长安大学在培养学生创新实践能力方面的显著成效。

未来,团队计划将研究成果进行整理并撰写学术论文,继续深化相关研究,努力将实验室的成果向实际应用推动,用科技创新的力量,为“中国芯”的稳健发展保驾护航。