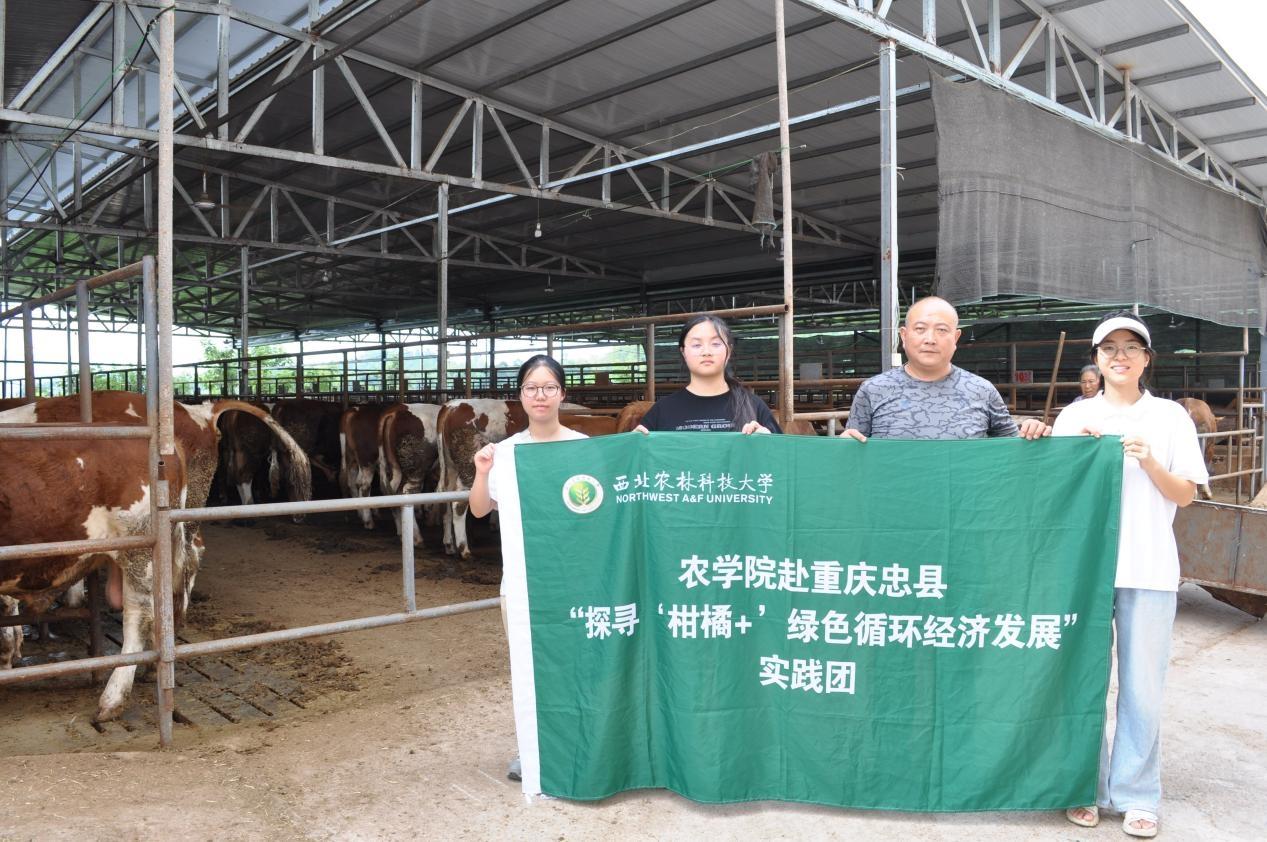

8月1日至8月26日,西北农林科技大学农学院赴重庆忠县开展了一场以“探寻‘柑橘+’绿色循环经济发展”为主题的社会实践活动。在近一个月的时间里,实践团深入三峡橘乡国家级田园综合体,走访加工企业、调研种植基地、倾听村民心声,全面探索了柑橘产业在文化传承、科技创新、农旅融合等方面的多元路径。此次实践不仅是一次深入基层的调研,更是一次对农业现代化与乡村振兴的深刻思考。

文化为魂:千年橘乡的历史底蕴与现代价值 实践团首站抵达柑橘时空馆,从这里开始了一段跨越千年的文化溯源。从先秦贡橘到屈原《橘颂》,从“千头木奴”的传说到百年古橘根的实物展示,柑橘不仅是一种作物,更是承载着地方记忆与文化认同的符号。文化馆中丰富的图文资料和标本,不仅让队员们了解了柑橘的种植历史和病虫害防治知识,更使他们认识到,产业振兴离不开文化赋能。

文化是产业的根脉。忠县柑橘产业之所以能够持续发展,正是因为其深深扎根于这片土地的文化土壤中。传统文化为现代产业提供

了品牌故事和精神内涵,而现代科技则让这一文化得以延续和升华。

科技赋能:绿色循环链上的创新实践

科技赋能:绿色循环链上的创新实践 在派森百橙汁加工厂,实践团了解了柑橘从果实到产品的全程智能化加工。清洗、分拣、榨汁、杀菌、灌装……每一个环节都体现了标准化与精细化管理的现代工业理念。更令人印象深刻的是“零废弃”模式的实践:果肉制成果汁,果皮加工成陈皮丁或提炼精油,皮渣转化为饲料或有机肥。这种“吃干榨尽”的方式,不仅减少了资源浪费,也显著提升了产品的附加值。

科技的意义不仅在于提升效率,更在于构建可持续的产业生态。在汝溪镇扇子坪基地,实践团调研了“柑橘+虎杖”的林下套种模式。虎杖作为一种中药材,不仅具有经济价值,还能抑制杂草、改善土壤结构,形成“以种代管、生态共生”的良性循环。这种复合种植模式既提高了土地利用率,也增强了农业系统的抗风险能力,是绿色循环农业的典型代表。

农旅融合:景观化、体验化与可持续化 乡村振兴不仅是产业的振兴,更是生态、生活、生机的全面提升。实践团走访了智慧果园、糖果小镇、桃李梦园、青龙湖湿地、马拉松环道等多个点位,深切感受到农旅融合所带来的多元可能性。智慧果园中,物联网技术实现了水肥一体化管理和病虫害智能监测,不仅提高了生产效率,也为观光采摘提供了便利。青龙湖湿地和马拉松环道则将生态资源转化为休闲资产,吸引周边游客前来体验田园生活。桃李梦园中“农业景观化、景观经济化”的实践,更是展示了农业与旅游深度融合的潜力。

然而,调研中也发现了一些问题。例如,糖果小镇因缺乏持续运营投入而处于闲置状态,部分景点季节性明显,游客承载能力有限。这些现象提示我们,农旅融合不是简单的“景点堆砌”,而需注重内容运营、品牌打造与长效机制的建立。

民意为基础:乡村振兴中的“人”的角色

任何发展规划若脱离民众参与,都难以持续。实践团通过院坝座谈、入户访谈等形式,与双柏村村民进行了深入交流。村民们普遍肯定产业发展带来的收入增长和基础设施改善,但也反映了技术培训不足、市场信息不对称、价格波动影响收益等问题。

更重要的是,村民对农旅融合表现出高度的参与意愿。许多人希望发展采摘体验、农家乐、乡村民宿等业态,实现“在家门口挣钱”。这种内生动力是乡村振兴最宝贵的资源。只有让农民成为产业发展的主体和受益者,才能真正实现可持续的振兴。

忠县之行不仅是一次调研,更是一堂生动的“乡村振兴实践课”。它告诉我们,乡村振兴是一个系统工程,需在文化传承、科技创新、生态建设、民意凝聚等多个维度协同推进。

此次实践活动,是西北农林科技大学“三下乡”传统的一次生动延续,更是“把论文写在祖国大地上”理念的深刻实践。队员们通过走进田间地头、深入工厂农户,不仅提升了专业认知,也增强了服务农业、农村的责任感与使命感。

橘香漫野,振兴正当时。在这片充满希望的土地上,产业与文化交织、科技与人文共融、传统与现代对话,正绘就出一幅幅产村相融、景民共生的美丽画卷。而这幅画卷的每一笔,都需要政府、企业、高校和农民共同描绘。作为新时代农林学子,唯有继续深耕一线、把所学服务于乡野,才能为乡村振兴贡献真正的青春力量。