实践期间,团队走访多个村落,与村干部、非遗传承人、村民及乡村教师等进行深度交流,共收回有效问卷170份,完成访谈13场,积累了大量一手资料与影像素材。调研显示,兴安县傩面具文化虽底蕴深厚,却面临“人走艺失”的严峻现实。传承人老龄化严重,平均年龄超过60岁,五年内几乎没有年轻人加入;青少年对傩文化认知缺乏, “三十六神”等核心文化符号知晓率不足15%;同时,文化传播方式传统、产业转化能力弱,也制约其进一步发展。

基于这些问题,团队提出“文化+教育+数字”三维振兴路径:建议将傩面具元素融入中小学美术课程,开发AR体验、短视频传播、数字文创等现代传播方式;推动文旅融合,打造主题乡村游线与文创产品;构建多元协同机制,联动政府、企业、高校与村民共同参与传承。

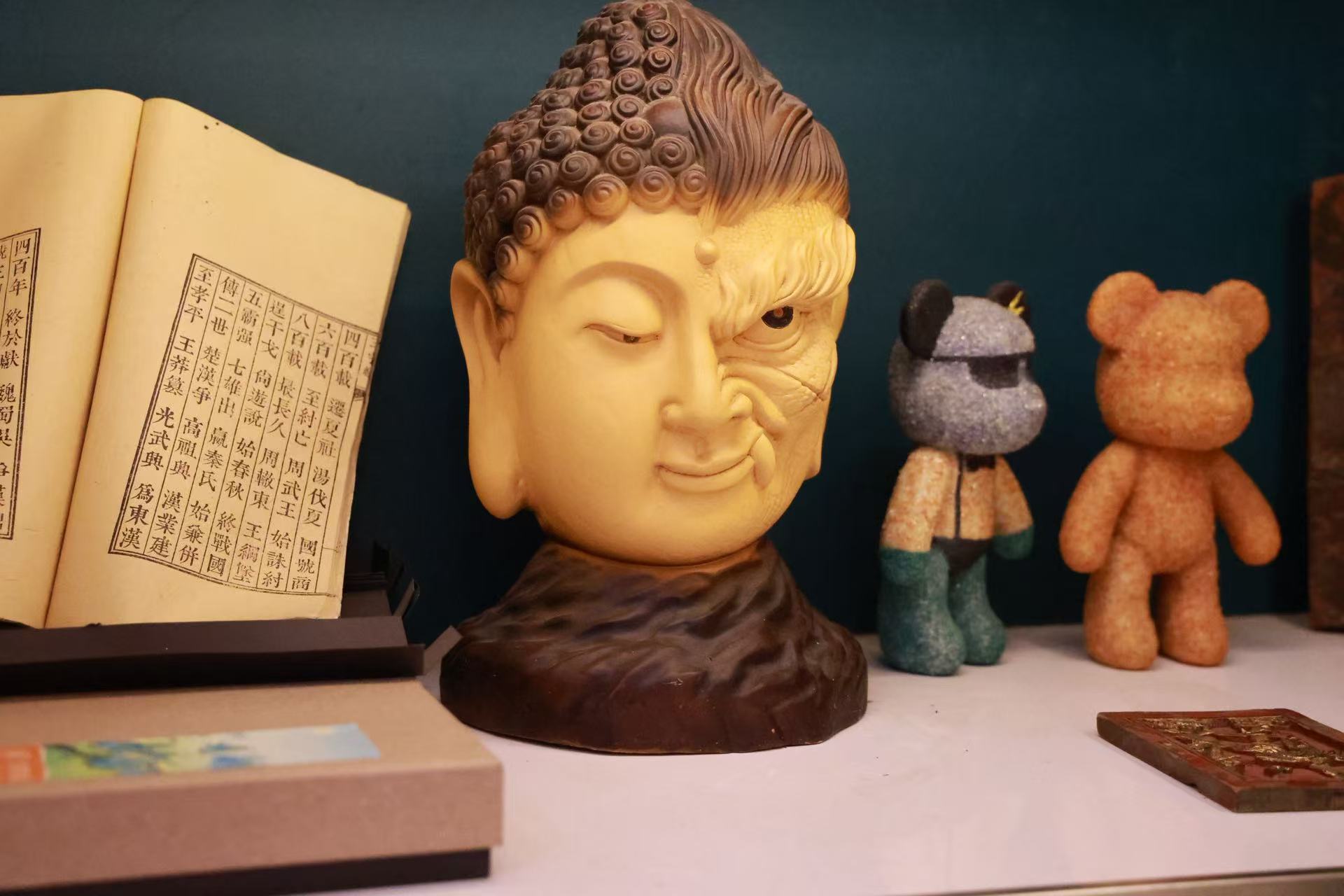

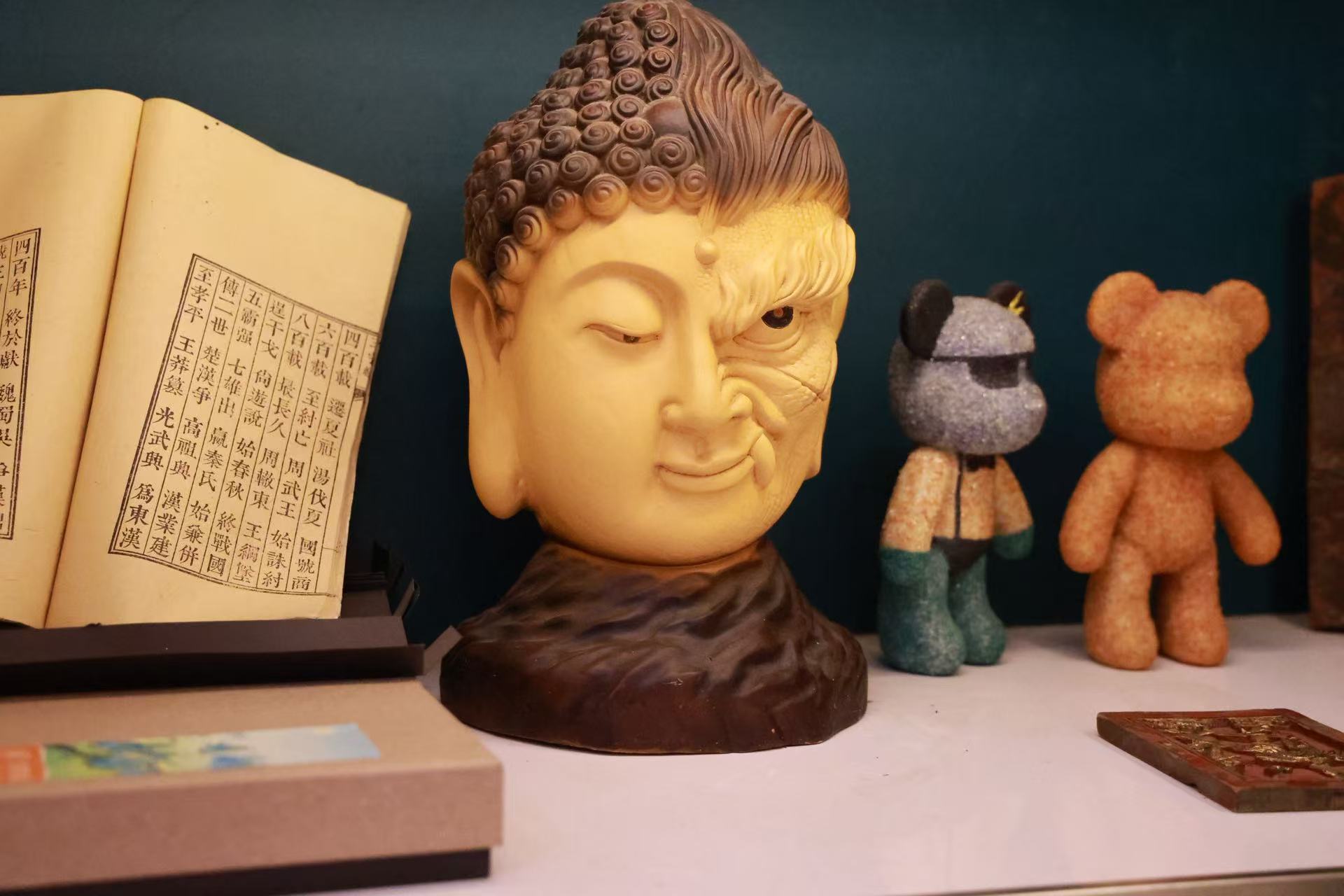

实践过程中,团队还组织“我是小匠人”文化体验工坊,吸引众多孩子与家长参与面具彩绘、傩戏角色扮演等活动。现场气氛热烈,多名孩子表示“面具背后的故事很有趣”,家长也认为这类活动既弘扬传统文化,也丰富了孩子的暑期生活。

通过此次“三下乡”实践,团队成员不仅深化了对非遗保护与乡村振兴的理解,更锻炼了实地调研、组织协调、新媒体传播等综合能力。队长李明同学感慨:“每一次访谈都让我们更真切感受到传承的紧迫性。作为美术专业学生,我们应用好手中的笔和心中的热,为传统文化寻找新表达。”队员王同学表示:“这次实践让我明白,乡村振兴不仅需要政策与资金,更需要年轻人的创意与参与。”

团队计划后期继续借助公众号、短视频等方式持续推广兴安傩文化,并与地方保持合作,助力调研成果落地转化,用实际行动书写青年担当与文化传承的新篇章。