2025年7月6日至9日,淮北师范大学“探秘临沭柳编,传承指尖技艺”实践团队赴山东省临沂市临沭县,开展了为期四天的暑期“三下乡”社会实践活动。团队成员通过参观柳编博物馆、发放调查问卷、组织专题讨论会等形式,在实践中感受国家级非遗柳编的文化底蕴,为传统技艺的当代传承探寻新思路,对临沭柳编的认知现状、传承挑战及发展路径进行了全面调研,为非遗文化的保护与传播贡献青年智慧。活动旨在深入挖掘传统工艺的当代价值,推动传统手工艺的传承与创新。

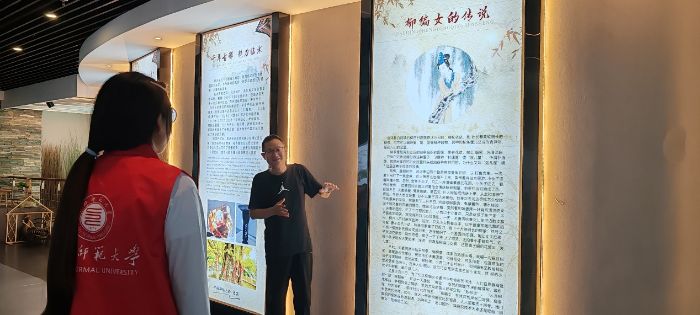

探访临沭柳编博物馆,感受指尖上的匠心

图为团队成员参观临沭柳编博物馆 董亚文摄

7月6日,团队首站抵达临沭柳编博物馆。通过解说,团队成员了解到了柳编的起源、发展、编织手法等方面,沉浸式体验了柳编文化的独特魅力。

柳编属于国家级非物质文化遗产,是一种传统手工艺品,最早可追溯至唐朝,距今已有1400多年的历史。这项技艺以柳条为原材料,经过削、磨、染色、编织等多道精细工序制作而成,兼具实用价值和观赏价值,有“中国编织艺术的瑰宝”之称。

在临沭柳编博物馆,团队成员近距离欣赏了琳琅满目的柳编作品,从每一根柔韧的柳条中体悟到匠人的巧思与坚守。柳编技艺以其“万物皆可成”的独特魅力,既能打造簸箕、箩筐等传统工具,又可创作现代风格的座椅、花瓶等工艺精品;既能惟妙惟肖地展现现实中的花草鱼虫,又能生动形象地呈现神话传说中的祥瑞龙凤,包罗万象,展现出无穷的艺术表现力。

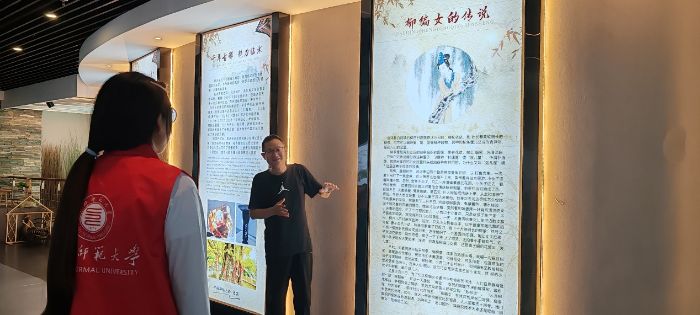

图为讲解员向团队成员介绍柳编的历史 董亚文摄

通过讲解员的介绍,团队成员了解到柳编市场的兴盛衰落。在经济欠发达时期,柳编是人们制作筐、篓等生活用具的重要工艺,广泛应用于农业生产和日常生活。然而,随着社会进步,传统柳编产品的实用价值逐渐降低,市场需求随之萎缩。由于柳编无法机械化生产,完全依赖手工制作,生产效率低且人工成本高昂,导致产品价格缺乏竞争力,难以与现代工业制品抗衡。此外,柳编技艺学习周期长、回报慢,在就业选择多元化的今天,年轻人更倾向于从事高薪或轻松的行业,使得传承人日益减少。许多老艺人年事已高,而年轻一代对传统手工艺兴趣寥寥,柳编技艺正面临失传的严峻挑战。

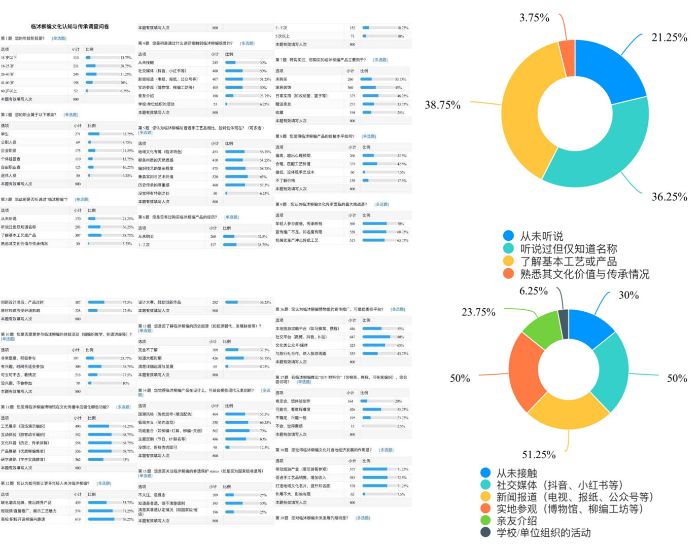

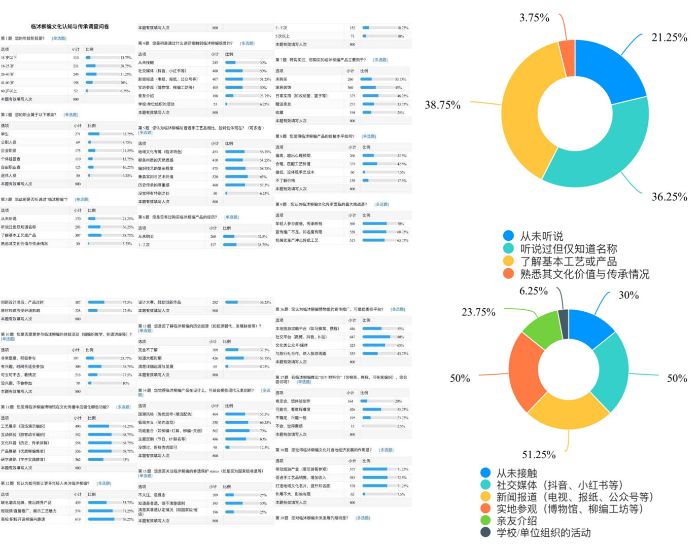

问卷透视现状,剖析传承难题

图为团队成员进行线下调查 丁艳摄

7月7日至8日,团队开展调研活动采用线上线下相结合的方式收集数据。线上通过社交媒体广泛发放电子问卷,线下在文化广场、社区、集市等地进行纸质问卷调研,最终回收有效问卷800份,覆盖不同年龄段和职业背景的受访者。通过对数据的系统分析,团队发现以下现象:

1.认知度有待提升:38.75%的受访者了解柳编基本工艺,其中仅3.75%熟悉其文化价值。

2.年轻群体参与不足:70%的受访者认为“年轻人参与度低”是最大传承挑战。

3.传播渠道偏好明显:短视频平台和社交媒体的接触占比达80%,远超传统新闻媒体(51.25%)。

4.创新需求强烈:65%的受访者期待“传统工艺与现代设计结合”,70%期待“柳编+现代设计”的跨界产品。

共话传承之路,展望非遗未来

图为临沭柳编文化认知与传承调查问卷的部分统计结果 邓茗月摄

7月9日,团队召开专题讨论会,总结调研成果并交流实践心得。会上,团队成员通过数据可视化报告直观呈现问卷分析结果,并围绕柳编技艺的推广策略与传承路径展开深入探讨,发表各自见解。

最后,团队整理出《关于临沭柳编传承与发展的建议报告》,主要包括以下三方面内容:一是推动“柳编+文旅”融合,将临沭柳编博物馆纳入全域旅游精品线路,开发沉浸式非遗体验项目,打造特色文化地标;二是建立“非遗传承人+设计师”合作机制,开发国潮风格、IP联名等市场化产品,提升产业附加值;三是开展“柳编进校园”活动,通过大学生设计竞赛、青少年手作工坊等多元形式构建阶梯式人才培养机制。

一根柳条,编织千年文化;一次实践,点燃传承薪火。通过此次暑期“三下乡”活动,团队成员不仅见证了非遗技艺的精湛,更意识到文化传承的时代责任。活动虽已落幕,但团队与临沭柳编的故事仍在继续。团队成员表示,将持续关注柳编发展动态,通过新媒体平台宣传调研成果,让更多人认识这门“指尖上的艺术”。

(文:董亚文邓茗月/图:董亚文邓茗月丁艳/审核:饶蕾/审校:张东杰/终审:吴守宝)