7月3日至4日,淮北师范大学“文脉寻踪青春行”实践队的七名队员先后走进淮北市博物馆(隋唐大运河博物馆)与相山,在历史遗存与自然人文中探寻淮北文脉,让青春足迹与文化传承同频共振。

此图为淮北市博物馆照片 魏彤彤供图

博物馆里的历史密码:触摸文明印记

7月3日上午,实践队首站抵达淮北市博物馆。步入“古代文明”展厅,新石器时代的石斧、石铲静静陈列,粗糙的表面留存着先民打磨的痕迹,队员们围拢观察,指尖轻触展柜玻璃,仿佛能感受到数千年前淮北先民劳作的温度。汉代陶制明器展区,陶楼的飞檐翘角、陶仓的圆形仓体,生动还原了当时的居住与农耕场景, 队员结合课本知识讲解:“这些明器是‘事死如事生’观念的体现,也是汉代淮北社会生活的缩影。”

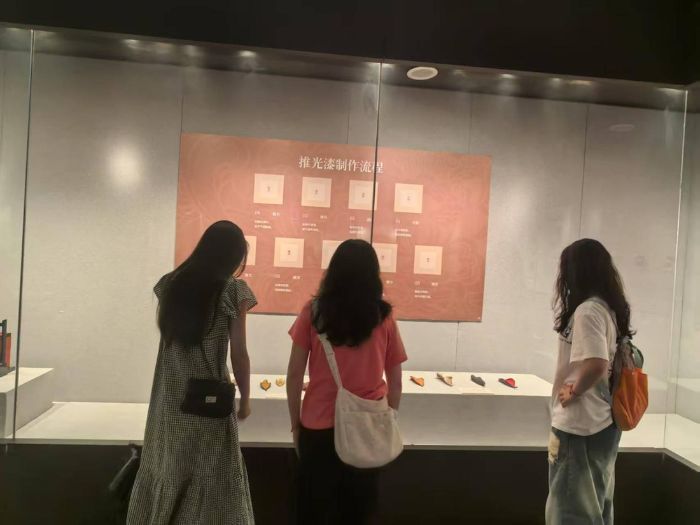

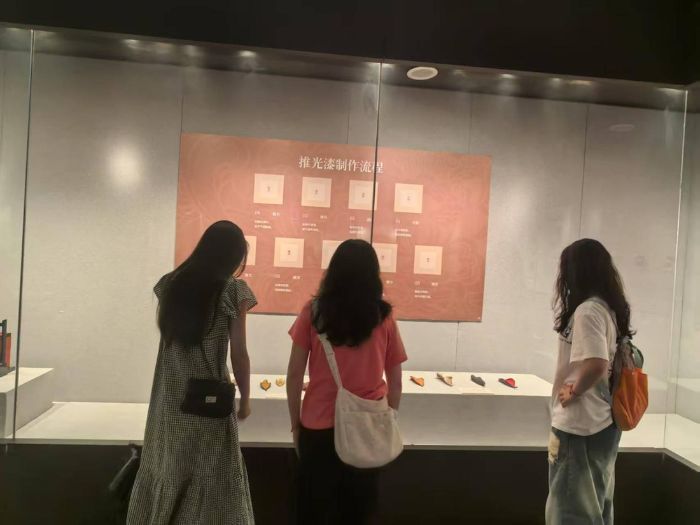

此图为团队成员参观推光漆 张佳怡供图

此图为团队成员参观推光漆 张佳怡供图实践过程中,队员们偶遇一位身着“小小讲解员”绶带的小学生,她热情地为大家介绍了一件汉代俑衣。“这件俑衣的针脚和纹饰,和当时人们穿的衣服一样!”孩子稚嫩的话语里透着认真,队员们顺着他的指引,从俑衣残留的布料纹理、褪色的纹饰中,推测汉代纺织工艺与审美取向,一场偶然的交流,让文物背后的故事更添温度。

此图为讲解员为团队成员介绍俑衣 魏彤彤供图

此图为讲解员为团队成员介绍俑衣 魏彤彤供图次日,“运河遗韵”展厅成为探索焦点。隋唐大运河柳孜遗址出土的瓷器碎片经修复后,青釉的莹润、白瓷的素净在灯光下流转,队员对着展柜里的瓷瓶拍照:“这些瓷器跟着运河商船走遍南北,是淮北作为运河重镇的见证。”展厅内的沉船残骸、码头构件,更让队员们直观感受到当年“舟楫塞港、商贾云集”的繁华,历史的厚重在一件件文物中具象化。

此图为柳孜遗址复原处的环形立体壁画 魏彤彤供图

此图为柳孜遗址复原处的环形立体壁画 魏彤彤供图相山之上的人文交响:自然与历史共生

7月4日下午,实践队转赴相山,在自然景致中寻觅人文踪迹。相山不仅是淮北的城市绿肺,更沉淀着数千年的历史记忆。沿山路上行,始建于晋朝的显通寺掩映在苍松翠柏间,红墙黛瓦与山间云雾相映,队员们拾级而入,寺内古碑刻着历代修缮记录,字迹虽已斑驳,却清晰串联起相山佛教文化的传承脉络。

“大家看这块‘渗水崖’石刻!”队员指着崖壁上的题字喊道。据史料记载,此处为相山胜景,历代文人墨客常在此题诗留字,现存石刻虽历经风雨侵蚀,仍能辨认出“相山叠翠”等字样,字里行间藏着古人对自然的赞叹与对淮北山水的眷恋。实践队还走访了相山公园内的刘开渠纪念馆,馆内陈列的雕塑作品、生平资料,展现了这位淮北籍艺术大师的创作历程,队员们在《抗日阵亡将士纪念碑》模型前驻足,感受艺术与家国情怀的交融。

实践感悟:在历史与自然中汲取力量

两天的实践,队员们的足迹从博物馆的文物展柜延伸至相山的山间古道,手中的笔记写满了对文物的观察、对史料的梳理,相机里存满了陶俑的纹饰、石刻的笔触、山间的光影。大家在交流中达成共识:博物馆的文物是“凝固的历史”,承载着淮北先民的智慧与创造;相山的人文景观是“流动的文脉”,记录着自然与人类文明的共生共荣。(通讯员 魏彤彤)

此图为团队成员在淮北市博物馆外的合影 朱嗣琪供图

此图为团队成员在淮北市博物馆外的合影 朱嗣琪供图“以前总觉得历史在书本里,这次实践让我们真切触摸到了淮北的‘文化肌理’。”队员们感慨道。从汉代俑衣的一针一线到运河瓷器的一纹一式,从显通寺的古碑到渗水崖的题刻,每一处细节都在诉说着这座城市的过往,也让大家对“文化传承”有了更具体的理解——它不仅是对历史的记忆,更是对当下的滋养。

“我们想让更多人知道,淮北的历史不只是博物馆里的沉默展品,更是融入山水、刻进城市基因里的鲜活故事。”队员们表示,作为新时代大学生,将以实际行动守护家乡文脉,让青春力量成为文化传承的“催化剂”,让淮北的历史底蕴在当代绽放新的光彩。