2025年7月20日,淮北师范大学“文脉寻踪青年行”实践队的王丽丽、朱嗣琪、张佳怡、魏彤彤、王文欣、项亚婷、吴倩颖七名队员,开展了为期两天的暑期“三下乡”活动。他们走进淮北,通过攀登相山、探访博物馆,探寻这座城市不为人熟知的自然底蕴与历史深度。

7月20日清晨,相山被薄雾轻笼,实践队成员踏着微凉的空气开始攀登。山脚的石阶被晨露打湿,泛着温润的光泽,每一级都像是时光打磨过的印记。王丽丽走在最前,指尖拂过路边的岩石,触感粗糙却带着凉意,那些深浅不一的纹路里,仿佛藏着风雨侵蚀的年轮。朱嗣琪停下脚步,镜头对准一簇从石缝中钻出的野菊,金黄的花瓣在风中微微颤动,与灰褐色的岩石形成鲜明对比,她在相机里定格下这份自然的倔强。

行至山腰,一片浓密的树林挡住了去路,阳光透过枝叶的缝隙洒落,在地面织就斑驳的光影。张佳怡深吸一口气,空气中混杂着松针与泥土的清香,她忽然明白为何当地人总说相山是“城市绿肺”——这份沁人心脾的清新,是自然给予淮北最珍贵的馈赠。魏彤彤注意到林间穿梭的飞鸟,它们的鸣叫声清脆悦耳,与远处隐约的城市喧嚣形成奇妙的和谐,仿佛在诉说着这座城市与自然共生的故事。

图为爬山途中团队成员拍摄的风景照 吴倩颖供图

登上山顶时,云雾恰好散开,整座淮北城尽收眼底。王文欣展开随身携带的地图,手指沿着相山的轮廓划过,发现这座山恰似一道天然的屏障,守护着山脚下的万家灯火。项亚婷眺望远方,农田与城市建筑在视野里交错,她忽然意识到,淮北的自然风光从不是孤立的存在,而是与人类生活紧密相连,山的沉稳与城的活力,共同构成了这幅立体的画卷。吴倩颖坐在一块平整的岩石上,风拂过耳畔,带着山的气息与城的温度,她闭上眼,仿佛能听见自然与城市对话的声音。

次日清晨,实践队来到淮北博物馆。推开厚重的玻璃门,一股沉静的气息扑面而来,与相山的鲜活灵动截然不同。展厅内光线柔和,王丽丽站在入口处的导览图前,目光落在墙壁上印刷的前言,短短百字便概括了淮北厚重的历史,即将展开一场跨越时间和空间的旅程。朱嗣琪在第一展柜前驻足,里面陈列着几件新石器时代的陶器,粗粝的陶壁上,简单的绳纹蜿蜒曲折,像是先民们留下的密码,诉说着淮北土地上最早的文明曙光。

在青铜器展区,张佳怡凝视着一件商代的青铜鼎。青绿的铜锈覆盖在器身上,却掩不住纹饰的精美,饕餮纹狰狞中透着威严,雷纹细密如织,她凑近玻璃,试图看清每个纹路的走向,想象着三千年前工匠们一锤一凿的专注。魏彤彤的目光被一组陶俑吸引,这些陶俑形态各异,有农夫、有乐师、有官吏,虽历经千年,面部的表情依然生动,仿佛下一秒就会开口说话,将汉代淮北的市井繁华娓娓道来。

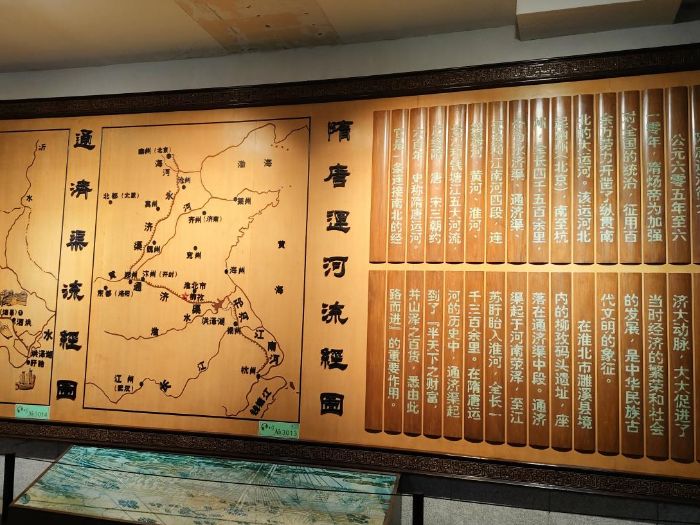

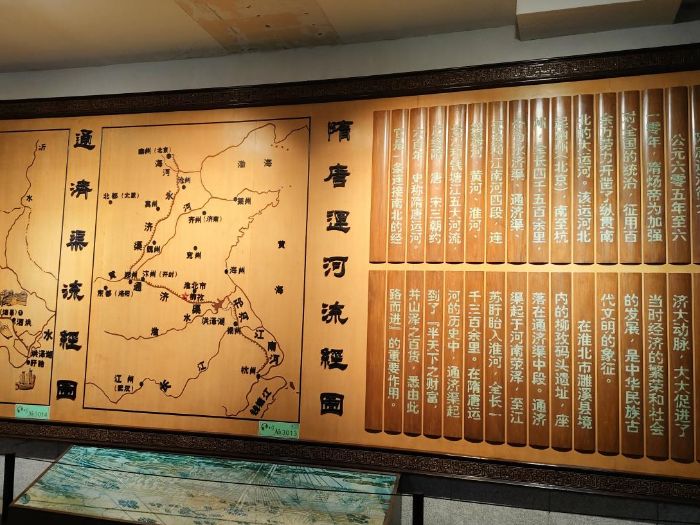

转过展柜,一幅巨大的运河地图映入眼帘。王文欣指着图中标记的“相县”位置,与手机里的现代地图对比,发现古今水系竟有多处重合。

图为拍摄的隋唐运河流经图 王丽丽供图

项亚婷在旁边的漕运文物展柜前停下,一组唐代的船型陶壶引起她的注意,壶身上雕刻的波浪纹栩栩如生,仿佛能听见当年运河上的船桨声与号子声。吴倩颖在近代工业展区久久伫立,一组煤矿开采工具整齐排列,从原始的镐锹到近代的机械,锈迹斑斑的金属表面,记录着淮北从农业城市到工业基地的转型轨迹。

离开博物馆时,夕阳正为这座建筑镀上一层金边。队员们回望那尊矗立在广场中央的巨大石碑,忽然觉得两天的行程像一场奇妙的对话——相山的草木山石,诉说着自然与城市的共生;博物馆的文物古迹,记录着历史与现在的交融。

图为团队成员在淮北博物馆前的合影 朱嗣琪供图

这座看似平凡的城市,就在这山与馆、景与物的交织中,展现出不为人知的深度与长度。