7月9日,为深入了解非物质文化遗产保护现状,探究特色畜禽与传统工艺协同传承路径,重庆人文科技学院“荣昌四珍非遗探研:特色畜禽与传统工艺协同传承计划”实践团一行,前往重庆市荣昌区荣昌折扇厂开展实地调研学习。在国家级非物质文化遗产项目荣昌折扇制作技艺传承人尹春莲的带领下,实践团成员近距离感受了这项传统工艺的魅力。

步入古色古香的荣昌折扇厂,尹春莲师傅早已等候在此,她向实践团生动讲述了荣昌折扇的悠久历史与独特工艺。作为“中国三大名扇”之一,荣昌折扇历经四百多年历史,其制作需历经145道工序,从选料到成型的每一步都凝聚着世代匠人的心血与智慧。

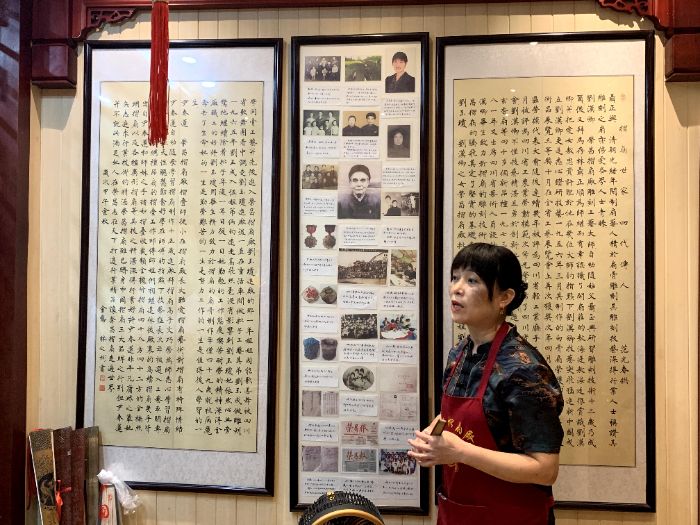

(图为尹春莲师傅向实践团介绍折扇历史 郑郁川 供图)

理论知识讲解后,尹师傅将课堂移至工作台前。她手持经过处理的竹篾,为实践团展示了折扇制作技艺。“身体要随着手动而动,这样力道才均匀。”“扇子骨架一定要放在正中,稍有偏差,开合就不顺畅。”“扇面要绷得直,才能保证美观和使用寿命。”尹春莲师傅一边操作,一边细致讲解着动作要领。她的动作娴熟而沉稳,复杂的工序在她手中显得有条不紊。实践团成员们直观体会到了传统折扇工艺的魅力。

(图为尹春莲师傅为实践团演示折扇制作技艺 胡佳琪 供图)

在尹师傅的鼓励和指导下,实践团成员们动手尝试制作折扇,体会到理论与实际操作的差异,纷纷感叹“看着尹师傅做行云流水,自己上手才知道有多难”。亲身体验让成员们对“145道工序”的艰巨性和匠人们数十年如一日磨练出的精湛技艺有了更为深刻的敬意。

(图为实践团成员尝试折扇制作 刘冰清 供图)

谈及荣昌折扇技艺的现状与未来,尹春莲在交流中流露出对传承的关切。“这门手艺学起来慢,做好更难,需要极大的耐心和热爱。现在愿意沉下心从头学起的年轻人不多。”她坦言传承面临着人才断层的压力。然而,当被问及坚守的动力时,尹春莲的目光坚定而温和。“做了一辈子扇子,放不下了。老祖宗传下来的好东西,总要有人接着做下去。只有坚守信念才能走到永远。” 她表示,近年来越来越多像重庆人文科技学院“荣昌四珍非遗探研:特色畜禽与传统工艺协同传承计划”实践团这样的高校团队前来探访,让她看到了新的希望,也让更多人有机会了解这门古老技艺的价值。

实践团相关负责人表示,此次荣昌折扇厂的探访学习,是重庆人文科技学院“荣昌四珍非遗探研:特色畜禽与传统工艺协同传承计划”实践团深入了解“荣昌四珍”(荣昌猪、荣昌夏布、荣昌折扇、荣昌陶)非遗文化的重要一环。通过实地观察、聆听传承人讲解和亲身体验,实践团成员们收集了大量关于荣昌折扇制作工艺、传承现状、市场需求的一手资料,为后续研究特色畜禽资源(如荣昌猪)与传统手工艺(如折扇、夏布、荣昌陶)在文化传承与产业发展中如何协同共生、相互促进奠定了基础。调研期间,成员们还就非遗产品如何适应现代审美、拓展市场渠道等问题与厂方人员进行了初步交流。