“俑见汉风”:走进徐州,探寻汉代兵马俑的文化温度

为深入学习贯彻《关于加强文物保护利用改革的若干意见》文件精神,引导青年学子在社会实践中增强文化自信、厚植家国情怀,2025 年 6 月 29 日至 30 日,来自淮北师范大学计算机科学与技术学院的 “俑见汉风” 汉兵马俑调研社会实践团队赴江苏省徐州市,围绕汉代兵马俑的历史文化内涵与传播现状开展实地调研,探索文物活化利用的新路径。

徐州素有 “汉家发祥地、两汉文化城” 之称,是汉代东楚文化的重要发源地。作为徐州地区最具代表性的文物之一,汉兵马俑以其独特的历史价值和艺术魅力,展现了西汉时期的军阵风貌与社会结构。为让调研更具针对性,“俑见汉风” 团队在活动启动前便展开了扎实的前期准备:团队成员系统梳理《徐州汉兵马俑研究》《两汉文化与徐州》等文献资料,提炼出汉兵马俑的历史脉络与文化特征;结合专业所长,设计了涵盖 “考古发现认知”“传播渠道偏好”“数字化接受度” 等维度的专项调查问卷,为实地调研奠定了坚实基础。

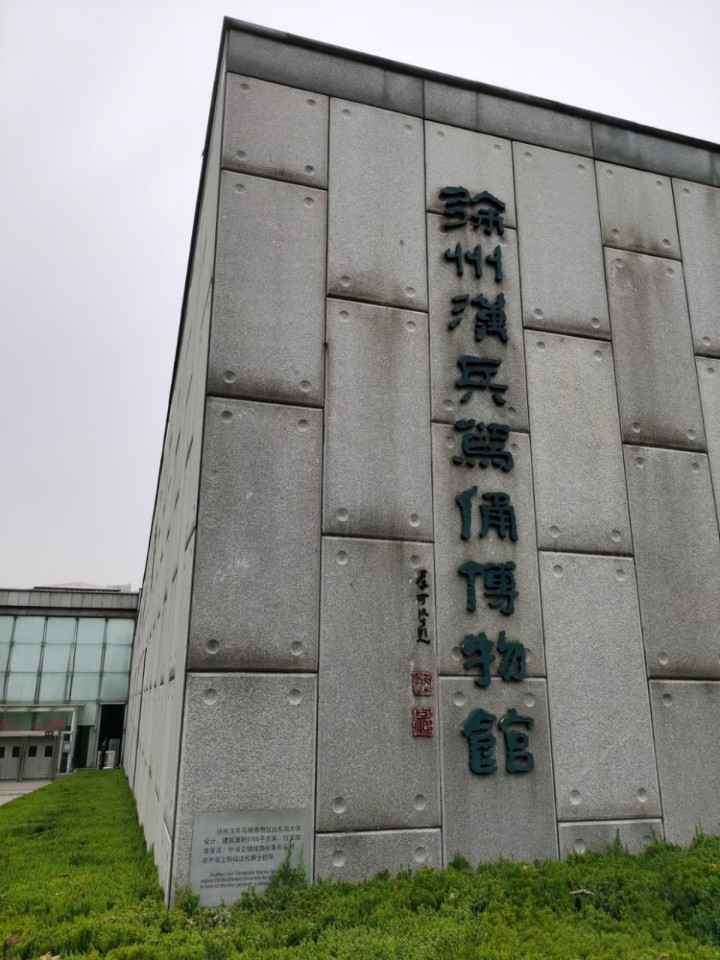

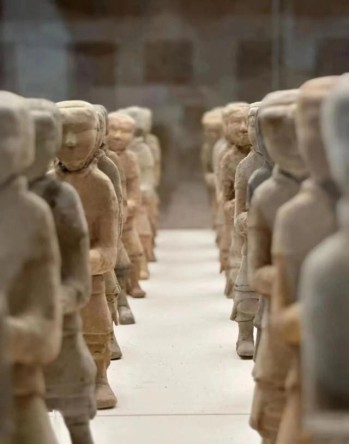

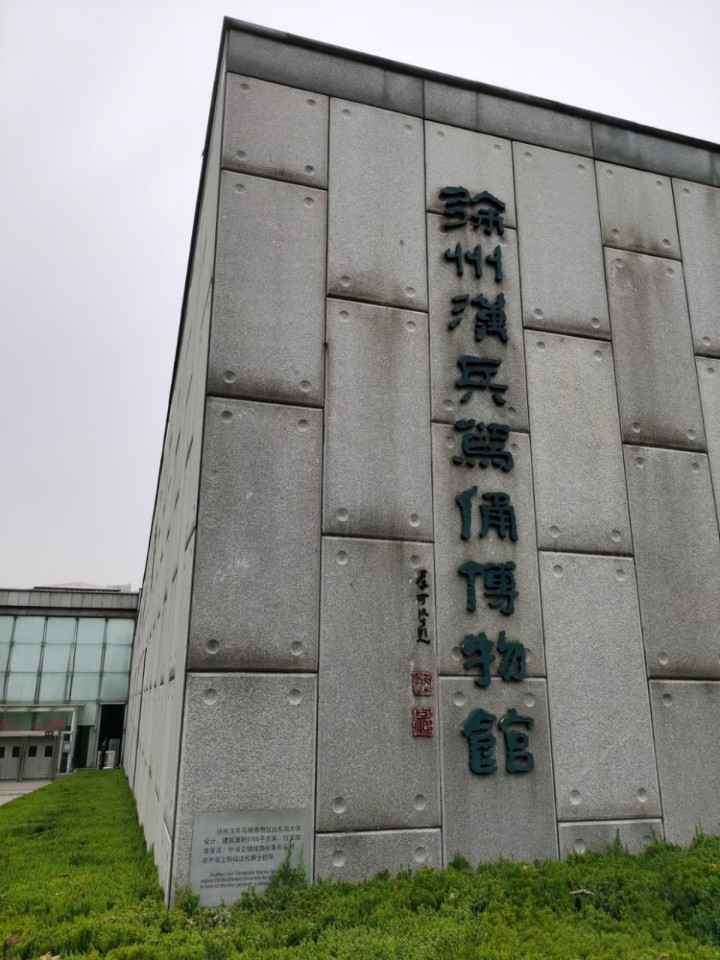

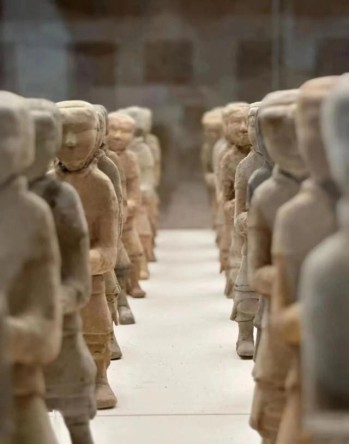

6 月 29 日,团队首站抵达徐州市汉兵马俑博物馆,开启沉浸式学习之旅。在讲解员的带领下,成员们依次走进一号坑军阵展区、骑兵俑展区和生活俑展区。在一号坑,排列整齐的陶俑军阵让人仿佛穿越回西汉战场 —— 步兵俑手持青铜剑、弩机,姿态各异却阵列严整;骑兵俑跨坐陶马,服饰上的云纹纹理清晰可辨。“你看这个陶俑的面部,眉骨微隆、嘴角带笑,完全不像秦俑的威严,更像身边的士兵。” 信息安全专业的吴同学指着一尊步兵俑向队友说道,手中的相机不停记录着陶俑的细节。在修复工作室,成员们观摩了文物修复师用显微镜修补陶俑残片的过程,修复师王师傅介绍:“这些陶俑距今已有 2000 多年,很多出土时碎成几十片,我们要像拼拼图一样,用特殊黏合剂一点点复原,既要保证稳固,又不能破坏原始纹理。” 这段经历让团队成员深刻感受到文物保护的专业性与严谨性。

为掌握公众对汉兵马俑的认知现状,6 月 30 日,团队在博物馆广场、户部山古民居景区及周边社区发放《汉兵马俑文化认知调查问卷》230 份,回收有效问卷 217 份。在发放过程中,团队遇到了不同群体的受访者:10 岁的小学生张同学说 “只在课本上见过兵马俑,不知道徐州也有”;来自山东的游客王先生则表示 “通过短视频刷到过徐州汉俑,但具体历史背景不清楚”;本地居民刘阿姨坦言 “住在附近却很少来,觉得文物离生活太远”。数据分析显示,83% 的受访者对汉兵马俑的历史背景了解 “较少” 或 “几乎不了解”,但 91% 的受访者表示 “愿意通过短视频、虚拟展陈等数字化方式了解文物”,这为团队探索 “数字传播” 路径提供了重要依据。

6 月 30 日,团队走访徐州汉文化研究院,与研究员周教授围绕 “文物活化利用” 展开深入交流。周教授指出:“当前汉兵马俑传播存在‘专业壁垒高、传播形式单一’的问题,年轻人对文物的兴趣需要用他们熟悉的方式点燃。” 团队成员结合计算机专业知识,提出 “开发汉俑数字复原小程序”“制作军阵 VR 体验项目” 等构想,得到周教授的肯定:“科技是打破时空限制的钥匙,你们的想法很有创新性,值得尝试。”

据悉,“俑见汉风” 团队已计划后续推出系列成果:编写《汉俑文化图文手册》,梳理历史脉络与工艺特点;在校园公众号开设 “数字汉俑” 专题,推送 3D 建模复原图与互动问答。9 月还将在校园举办 “汉风俑韵” 文化成果展,通过实物仿制品、数字投影等形式,让更多青年感受汉俑魅力。

从文献梳理到实地走访,从问卷调研到创意构想,“俑见汉风” 团队用脚步丈量历史,用专业赋能传播。正如团队负责人闫青春所说:“汉兵马俑不仅是冰冷的陶土,更是有温度的历史见证。我们希望通过青年的力量,让文物走出博物馆,真正‘活’在当下。” 此次实践不仅让学子们深化了对两汉文化的理解,更激发了用科技传承传统文化的责任感,为文物活化利用探索出一条青春路径。

作者:王巅

摄影:“俑见汉风” 团队成员

来源:计算机科学与技术学院