“戏脉智联・梅韵乡传”——非遗戏曲智能化实践团走进安庆市黄梅戏博物馆实践显担当

为探寻黄梅戏艺术根脉,汲取文化传承智慧,助力非遗在数字时代焕发新生,2025年7月5日,淮北师范大学计算机科学与技术学院的“戏脉智联・梅韵乡传——非遗戏曲智能化实践计划”学生团队,满怀热情与求知欲,走进“黄梅戏之乡”安庆,专程探访了国家级专题博物馆——安庆市黄梅戏博物馆。此次走访旨在将课堂所学与社会实践相结合,深入了解黄梅戏这一国家级非物质文化遗产的深厚底蕴,并探索运用智能化技术为其保护与传承注入新活力。

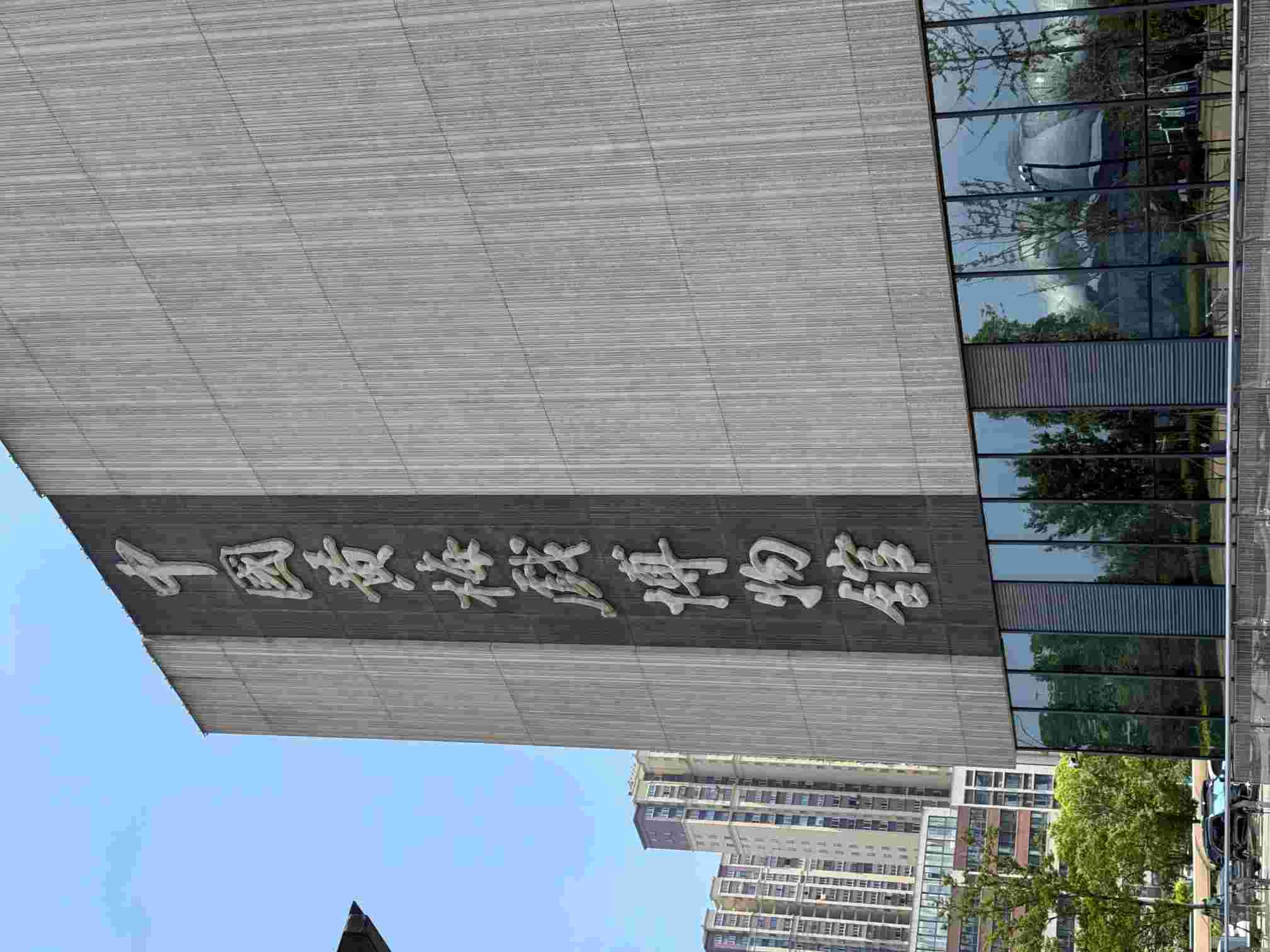

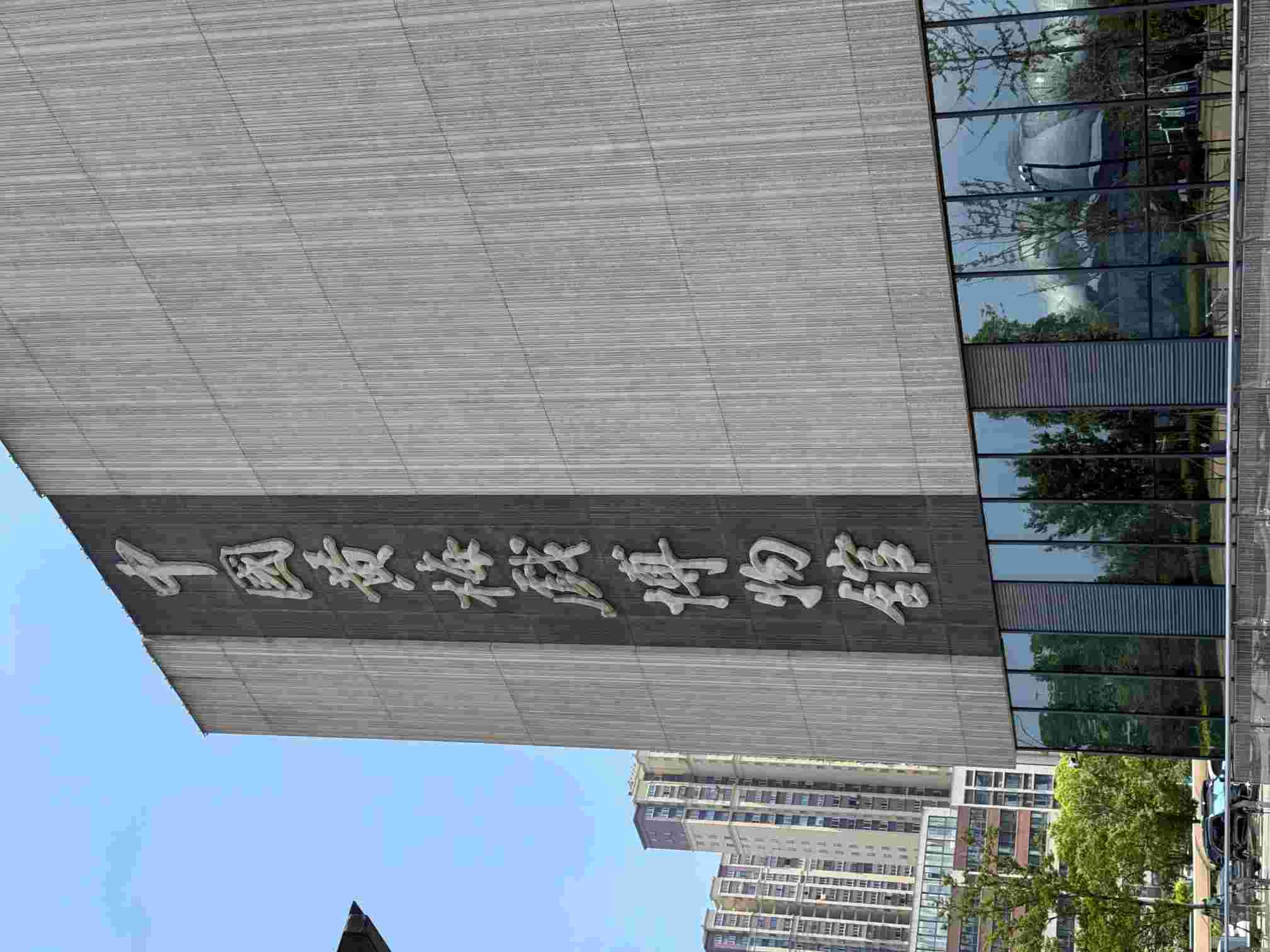

安徽中国黄梅戏博物馆坐落于安庆市迎江区核心地带,与振风塔隔江相望,地理位置得天独厚。这座占地面积约5000平方米的建筑,外观是徽派风格与现代设计的完美融合:黛瓦覆盖的坡屋顶下,是通透的玻璃幕墙;雕花窗棂旁,嵌着滚动播放经典唱段的电子屏,传统与现代在此达成奇妙共鸣。

在第一展厅,团队成员们看到了最原始的“根”。泛黄甚至有些破损的早期手抄剧本,字迹工整却带着泥土的气息,讲解员告诉大家,这些都是当年艺人在乡间演出时一笔一画记录下来的智慧结晶。粗糙的草台模型、简单的早期戏服和道具,无声地诉说着黄梅戏最初从田间地头、采茶劳动中诞生的故事。

走进经典剧目展厅,气氛变得更加热烈。这里集中展示了《天仙配》、《女驸马》、《打猪草》、《牛郎织女》等家喻户晓的黄梅戏代表作。通过精美的场景复原、详实的图文介绍以及循环播放的经典唱段视频,团队成员们仿佛穿越到了那些动人的故事场景中。

在“大师风采”展厅内,韩再芬的展示区尤为吸睛。一旁屏幕滚动播放着她的经典剧目片段,灵动演绎尽显黄梅戏的独特韵味;身着蓝色戏服、手持团扇的人物展板,生动呈现其舞台风采,让参观者直观感受这位黄梅戏名家的艺术魅力,也传递出黄梅戏艺术传承与发展的温度。这里还陈列着严凤英、王少舫等黄梅戏艺术大师珍贵的遗物。讲解员动情地讲述着大师们对艺术的执着追求和为黄梅戏发展做出的不朽贡献,团队成员们听得格外专注,眼神中充满了敬仰。

博物馆还精心复原了不同时期的舞台场景和展示了大量精美的戏服、头饰、道具。从早期简陋的布景到后来华丽的舞台设计;从朴素的民间服饰到制作考究、刺绣繁复的华美戏装和熠熠生辉的点翠头面,团队成员们被传统戏曲服饰的精湛工艺深深震撼。戏服上的刺绣都十分精细,头饰也很精美,闪闪发光。团队成员们在精致的凤冠霞帔前驻足良久,连连赞叹。

博物馆内还设置了不少互动体验区,吸引了团队成员们的积极参与。有的同学戴上耳机,在触摸屏上点播自己感兴趣的经典唱段,闭目聆听;有的同学尝试在电子屏幕上学习简单的黄梅戏手势和身段,模仿得有模有样,引来同伴善意的笑声;还有的同学通过多媒体装置,了解黄梅戏不同行当(生、旦、净、末、丑)的化妆特点和服饰区别。这些互动环节让书本上的知识变得可触可感,极大地激发了同学们的兴趣。

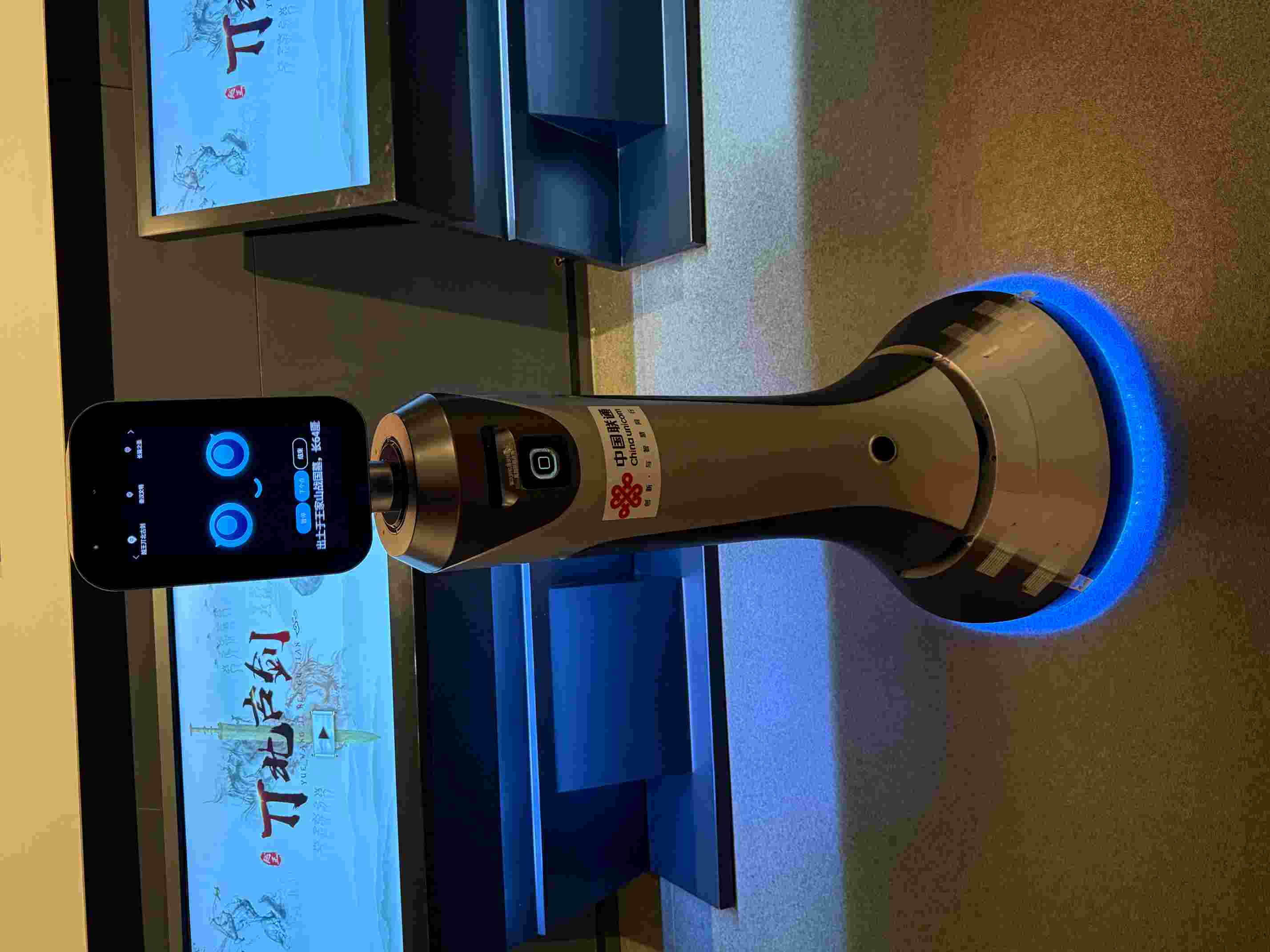

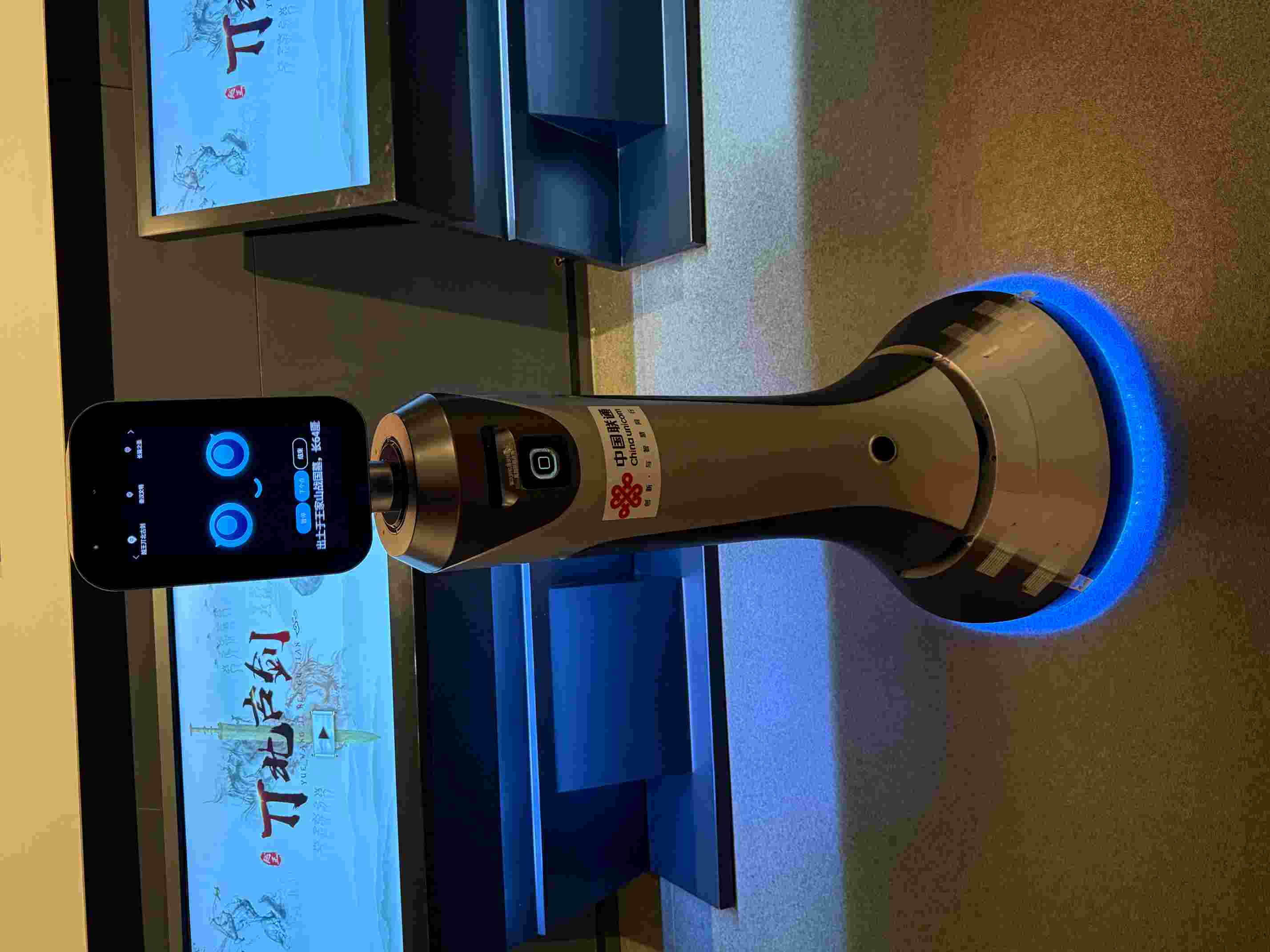

馆内无处不在的智能元素,更是为这场文化之旅增添了别样的魅力。首先映入眼帘的是“穿越时空看安庆”的大型显示屏,屏幕上,黄梅戏经典影像与安庆的历史风貌交相辉映。团队成员们驻足于此,被屏幕中展现的画面深深吸引。在展厅的一角,一块透明的玻璃展示台吸引了大家的注意。透过玻璃,能看到身着古装的虚拟人物在其中翩翩起舞,这是运用全息投影技术打造的展示效果。虚拟人物的动作轻盈优美,仿佛从古代穿越而来,为参观者们演绎着一段段动人的故事。此外,馆内还有智能机器人,它的屏幕里,不仅有博物馆的导览地图,还能为参观者提供展品介绍、语音讲解等服务。遇到对黄梅戏感兴趣的参观者,它会详细地介绍黄梅戏的起源、发展以及著名的剧目和演员,生动有趣的讲解方式,让大家对黄梅戏有了更深入的了解。

团队成员们带着满满的“文化干货”和对黄梅戏更深的热爱与敬畏踏上归程。博物馆里那一件件无声的展品,那一段段动人的旋律,那一幕幕辉煌的历史,已深深印刻在同学们心中。这不仅是一次知识的汲取,更是一次精神的洗礼,它点燃了青年学子们运用所学知识守护文化根脉、助力非遗在新时代焕发光彩的热情与决心。

(文:彭欣语/图:彭欣语)