发布时间:2025-08-13 关注:

来源:季佳雨

南京财经大学“光影青途”团队深入调研南通风韵

8月9日,为传承和发扬中华优秀传统文化,感受非遗传承与人文艺术交织的独特魅力,南京财经大学会计学院“光影青途”暑期实践团队前往南通栟茶古镇调研。

烧饼:街头烟火里的味觉传承

清晨的栟茶古镇,烧饼摊是较早开始经营的场所。天未大亮,烧饼师傅们便已投入到制作工作中,揉面、包馅等步骤延续了祖辈传下的技艺。团队成员提前到达摊位,对制作过程进行细致观察和记录:面团在案板上经过反复翻滚按压,形成合适的形状;馅料有葱油鲜肉、豆沙等经典种类,搭配比例固定。

贴炉环节颇具技术特点,师傅需手持长筷将饼坯送入炉膛,操作过程中需精准控制位置以保证受热均匀。在此过程中,麦香逐渐扩散。团队成员一边记录制作流程,一边向师傅请教制作技巧,同时了解这门手艺的传承历程。据师傅介绍,该手艺在当地已传承多代,目前镇上仍有多家摊位坚持传统制作方式,出炉的烧饼因口感金黄酥脆,成为当地居民常见的早餐选择,也承载着游子对家乡的记忆。

图为栟茶烧饼 季佳雨 供图

街头的烧饼摊也是邻里交流的重要场所,每日清晨,常有老人坐在此处吃饼聊天。团队成员融入其中,通过与老人们的交流,了解到古镇的生活习俗和邻里间的交往模式,进一步认识到这门手艺背后所蕴含的社区情感。

茶舍:慢时光里的生活雅集

沿着古镇街道深入,一处转角的茶舍营造出与市井热闹不同的宁静氛围。团队走进茶舍,其内部采用老砖铺地、木梁挑高的结构,空间内摆放着水墨小品和竹编茶具,老板娘正在进行煮水备茶等工作。

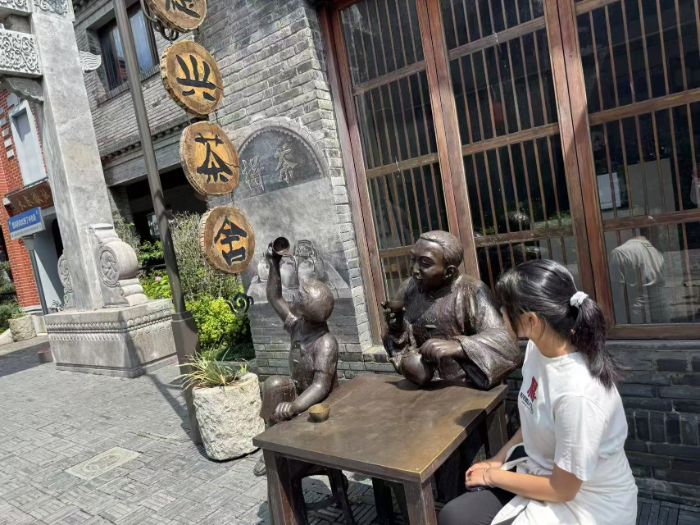

成员们在茶舍内观察茶叶冲泡过程,老板娘向他们介绍了当地茶叶的种类、产地及冲泡方法。茶舍供应的茶叶以本地品种为主,不同茶叶在冲泡后呈现出各异的口感和香气。茶舍外,有一组爷孙品茶的铜像,生动再现了当地居民的日常饮茶场景,团队成员在此观察良久,了解到饮茶在当地居民生活中的常见性。

团队成员与老板娘围坐茶桌交流,听取她讲述古镇的历史故事,包括栟茶运河过往的商船往来情况、茶舍曾经见证的文人雅聚等内容。通过交流,团队成员了解到茶舍在当地历史和现实生活中,作为社交场所连接人们情感、承载时光记忆的作用。

图为栟茶古镇茶馆外铜像 季佳雨 供图

汪刃锋版画艺术馆:艺术灵魂的栖息之所

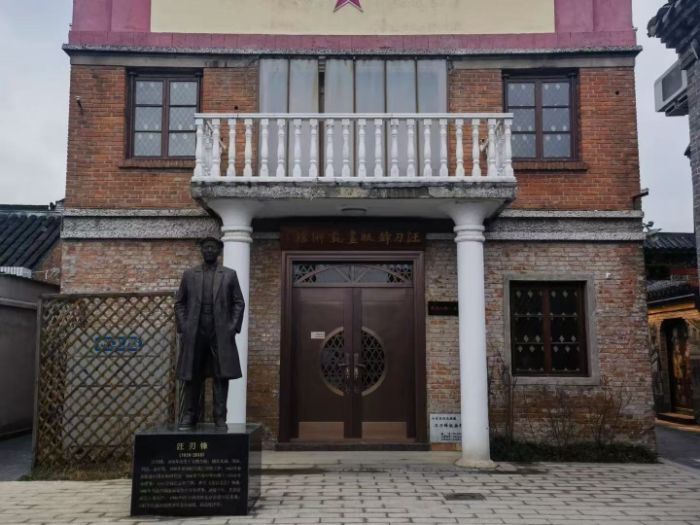

在古镇内,汪刃锋版画艺术馆是一处重要的文化场所。艺术馆建筑以红砖墙与白色廊柱为主要特征,门前设有汪刃锋的雕像,整体呈现出浓厚的人文气息。团队成员怀着敬意进入馆内参观。

馆内陈列了大量汪刃锋的版画作品,题材涵盖乡土人物、自然风景、市井生活等多个方面。这些作品以黑白线条为主要表现形式,通过不同的雕刻手法展现出丰富的画面层次。团队成员仔细欣赏作品,结合作品旁的说明文字,了解作品的创作背景和所表达的内容。

馆内还陈列着汪刃锋的创作工具与手稿,包括刻刀、木板、草图等。这些物件展示了他的创作过程和艺术生涯。团队成员通过观察这些展品,以及与馆内工作人员交流,了解到汪刃锋的艺术创作与这片土地的紧密联系,其部分作品反映了古镇的生活场景和人文风貌,体现了艺术与当地文化的内在关联。

图为汪刃锋版画艺术馆 季佳雨 供图

在栟茶古镇的两天实践调研中,团队通过观察烧饼制作工序、茶舍生活记忆及版画艺术对乡土的刻画,感受到非遗传承与市井生活深度绑定的文化生态——烧饼摊藏着邻里温情,茶舍泡着时光故事,版画印着地域基因,三者构成鲜活文化图谱,让成员理解“生活即传承”的内涵。未来,团队将梳理调研素材,形成系统的文化记录报告;借助新媒体平台,用图文、短视频等形式展现古镇文化细节;并尝试与当地文化保护部门对接,为非遗传承提供青年视角的建议,让传统技艺在当代生活中更好地延续。(通讯员:季佳雨)

图为实践团队在栟茶古镇合影 季佳雨 供图