作为长期关注博物馆公共文化服务效能的调研者,泾县宣纸博物馆的“出圈”现象一直是行业讨论的热点。这座依托“文房四宝”之首——宣纸建立的专题博物馆,如何让小众非遗文化触达更广泛的受众?带着这一问题,小队成员在实地走访中,看到了它在传播路径上的探索与挑战。

图为小队成员在参观泾县宣纸博物馆

与传统博物馆“隔着玻璃看文物”的模式不同,这里的展陈设计处处透着“互动感”。在“古法造纸工坊”展区,游客可以坐在老匠人身边,观察竹帘在纸浆中起落的弧度;“墨韵实验室”里,不同年份的宣纸被标注着“耐折度”“吸水性”等数据,参观者能用毛笔亲自测试纸张的晕染效果。

据讲解员介绍,这种“体验式展陈”是经过三次迭代后的成果。早期仅靠文字说明和工具陈列,游客停留时间平均不足40分钟;加入互动项目后,停留时间延长至1.5小时,二次到访率提升至23%。一位带着孩子体验抄纸的上海游客坦言:“以前只知道宣纸贵,亲手做过才明白,每一张纸都是功夫堆出来的。”

图为师傅在捞纸

调研中发现,博物馆的创新不止于线下。在抖音账号“宣纸博物馆小课堂”里,非遗传承人用短视频拆解“燎草”“碓皮”等冷门工序,其中“108道工序浓缩成3分钟”的视频播放量超500万;直播团队则定期开展“宣纸修复师带你看古画”系列直播,将馆藏古纸与故宫修复案例结合讲解,单场观看量常破百万。

然而,传播热度的背后,也藏着需要正视的问题。在与研学团队的交流中,有老师提到:“部分体验项目为追求趣味性,简化了关键工序,孩子们可能误以为‘抄纸很简单’。”而过度依赖短视频传播,也让一些匠人感到困扰——有老艺人坦言:“现在总被要求‘摆拍’,反而没时间静下心来琢磨手艺。”

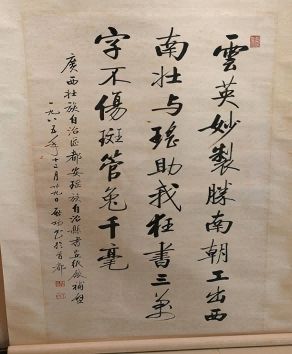

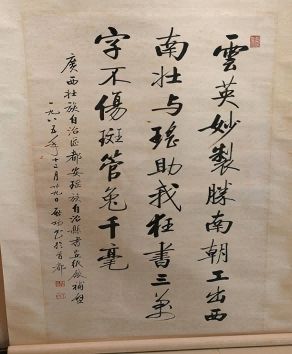

图为学生们临摹的书画作品

离开博物馆时,恰逢一群中学生在临摹馆内的古画复制品,宣纸的细腻纹理上,稚嫩的笔触与千年文化悄然相遇。此次调研让我们意识到,泾县宣纸博物馆的探索,本质上是一场“传统与现代”的对话——既要让非遗“活”起来、“火”起来,更要让它“立”得住、“传”得远。这条路或许充满矛盾,但每一步尝试,都在为非遗文化的当代传播寻找更坚实的支点。(通讯员吴海云)