淮师学子探秘濉溪古镇,共绘非遗文化传承新篇章

非遗文化千年一脉,薪火相传,2025年7月1日淮北师范大学计算机科学与技术学院“千年一脉,薪火相传”安徽非遗文化传承调研团深入淮北市濉溪县濉溪古城,开展了一场以非遗文化传承与茶文化研究为主题的暑期实践三下乡活动。此次活动不仅让师生们近距离感受了非遗文化的独特魅力,更为非遗文化的保护与传承贡献了青春力量。

走进濉溪古城,触摸历史脉络

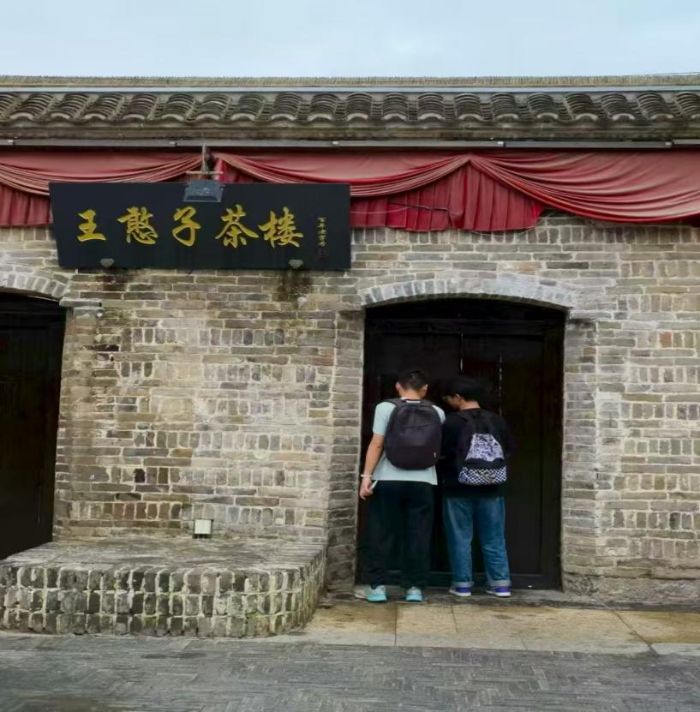

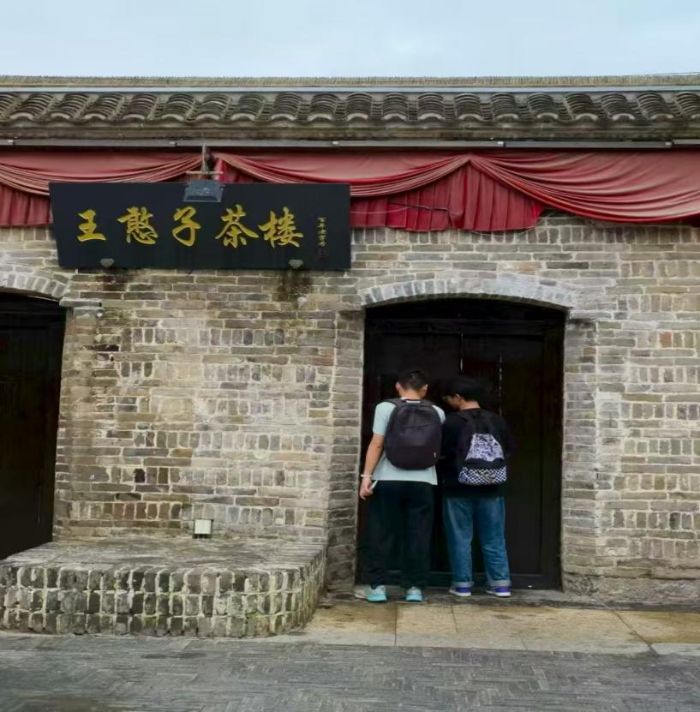

活动首日,调研团成员漫步在濉溪古城石板街上,这条保存较为完整的明清风格古街,仿佛一幅活生生的历史画卷,在师生们眼前徐徐展开。石板街两侧,高高挂起的灯笼与充满历史气息的牌匾交相辉映,琳琅满目的商品与古城文化相结合的文创产品、特色小吃,不仅带动了当地旅游业的发展,更让慕名而来的游客深刻感受到了非遗文化的浓厚底蕴。在古城青石板路上,调研团成员触摸着百年前商铺门楣上的雕花,拐进侧巷发现明代拴马石和清代水井,每一处遗迹都诉说着古城往昔的繁华与沧桑。尤为引人注目的是,濉溪古城还是“棒棒茶”和“高粱大曲酒”等非遗文化的重要传承地。

(图为调研团成员走进濉溪古城石板街,感受历史文化底蕴。周妍供图)

探秘茶文化,体验非遗魅力

为深入挖掘濉溪茶文化的千年脉络,调研团特别策划了茶文化专题调研活动。7月1日至7月4日期间,团队成员通过实地走访、非遗传承人访谈、技艺体验等多种形式,全方位感受了濉溪茶文化的独特魅力。在古镇保存完好的茶行旧址与古茶道间,队员们触摸到了明清时期茶贸易的繁荣印记。当地文史专家详细讲解了濉溪茶文化的发展历程,尤其是“淮北茶道”在南北商贸交流中的独特地位,让师生们对濉溪茶文化有了更深入的了解。7月3日清晨,调研团来到濉溪老街的“王家茶坊”,亲身体验了当地特有的“棒棒茶”品饮仪式。棒棒茶,这一皖北古韵中的非遗茶饮传奇,于2008年被列入安徽省非物质文化遗产名录,其起源可追溯至宋元时期临涣古镇的饮茶习俗,真正形成独特体系则是在明清时期。同学们按照老茶人指导的“三闻三品”古礼,细细品味茶汤的滋味变化,感受“七分茶三分棒”的绝妙配比,从老茶人讲述的茶礼掌故中,领略到了非遗文化的独特魅力。

(图为调查团成员品尝非遗茶饮“棒棒茶”,并倾听非遗传承人对“棒棒茶”起源及核心原料的讲解。蒋志航供图)

对话非遗传承人,见证匠心精神

调研期间,团队还拜访了省级非遗项目“濉溪茶制作技艺”传承人王师傅。在传统制茶作坊中,王师傅演示了杀青、揉捻、烘焙等古法工艺,并分享了手工茶与机器茶的区别:“机器虽快,但手工茶的温度与灵气无法替代。”队员徐乐在体验炒茶时感慨道:“每一片茶叶都凝聚着匠人对自然的敬畏与时间的沉淀。”此外,团队还采访了多位民间茶艺师,记录下了濒临失传的“老茶馆评茶”习俗。队员周妍表示:“老茶客们通过观色、闻香、品韵来评判茶质的场景,是活态非遗的生动体现。”

(图为调研团成员拜访老茶馆传承人王师傅。沈晨阳供图)

传承红色基因,弘扬革命精神

濉溪古城不仅是非遗文化的传承地,更是有着红色记忆、革命历史的地方。调研团参观了位于古城石板街48号的新四军师部旧址,这是全国新四军纪念馆中保存完整的革命旧址之一,承载着新四军第四师在抗日战争中的光辉历程。面对锈迹斑斑的手枪、电报机、冲锋号等文物,队员们仿佛被拉回到了那个战火纷飞的年代,更加坚定了铭记历史、传承红色基因的信念。

(图为调研团成员们参观新四军师部遗址,感悟红色革命精神。柯博涵供图)

总结与展望:让非遗薪火永续

活动最后一日,调研团提出了建立“茶文化研学基地”、开发非遗旅游路线等建议,旨在通过多种形式推动濉溪茶文化的保护与传承。队员崔子晗表示:“这次调研让我们意识到,非遗保护不仅是保存技艺,更是延续一种生活方式。”专家指出,濉溪茶文化具有鲜明的地域特色,它处在中原文化与江淮文化的交汇处,形成了独特的“北茶南制”工艺体系。濉溪茶在历史上开创了“以火助香”的特殊工艺,这与南方茶系的“以水显韵”形成鲜明对比,是中国茶文化多样性的重要见证。

(图为调研团成员深悟茶文化,静展茶之韵味。柯博涵供图)

此次濉溪古镇之行,不仅让淮师学子深刻感受到了非遗文化的独特魅力,更激发了他们保护与传承非遗文化的热情。未来,调研团将整理调研成果形成报告,并联合高校与民间组织推动濉溪茶文化的数字化保护,让非遗文化在新时代焕发出更加绚丽的光彩!

(通讯员周妍姜丽)