2025年7月25日,淮北师范大学“深耕八皖沃土,云聚红迹铸新篇”点亮八皖实践团第一组成员刘锦怡,前往安徽省淮北市濉溪县临涣镇淮海战役总前委旧址,用相机和手机记录红色文物,为革命历史留存数字记忆。作为该团队260余名成员中的一员,她通过拍摄影像资料、实地考察等方式,为红色文物数字化保护积累素材,助力红色文物“云上永生”。

在总前委旧址展厅内,刘锦怡手持相机,仔细调整拍摄参数,为每一件件革命文物拍摄高清影像。她首先将镜头对准支前文物。“这辆独轮车的车辕上有明显的磨损,”旧址讲解人员王女士指着木质部件向参观者介绍,“这些痕迹见证了当年群众支援前线和军民团结的历史。”旁边的太平车铁制轮轴锈迹斑驳的细节也被她的镜头仔细记录着。

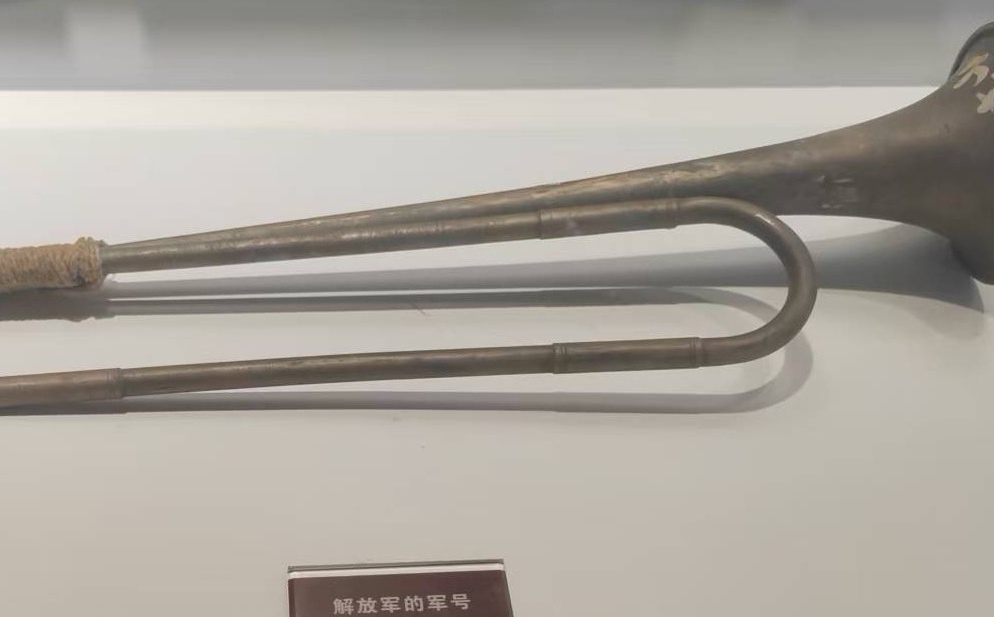

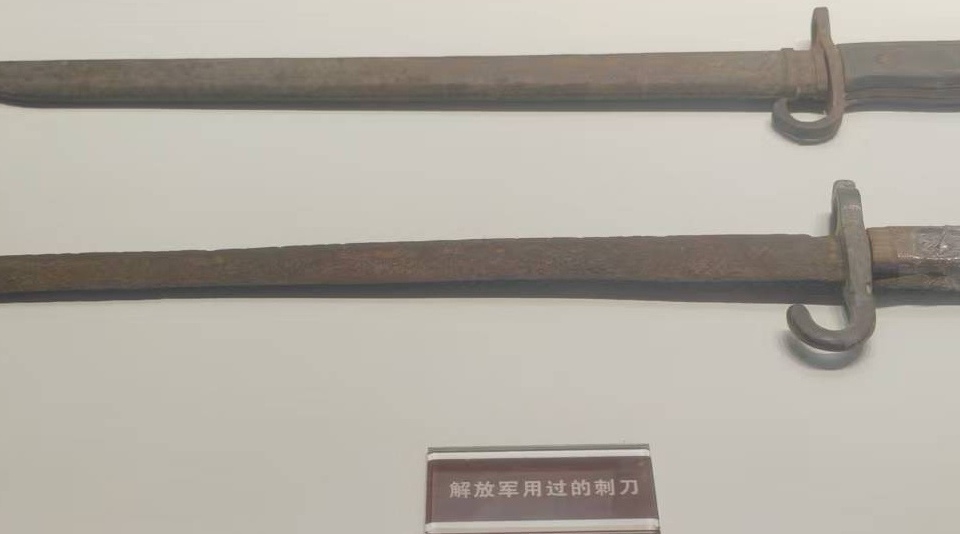

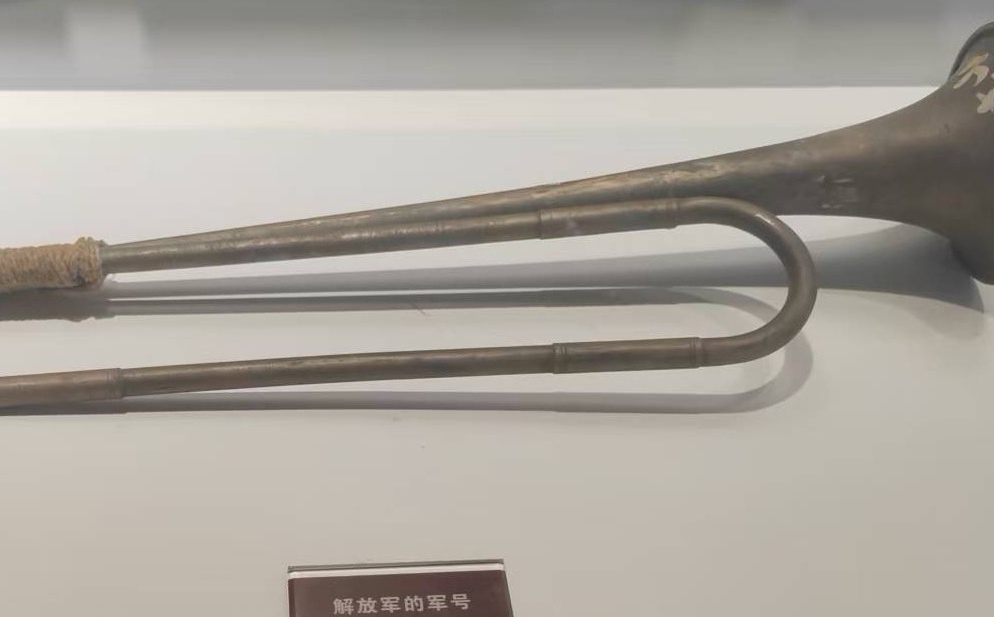

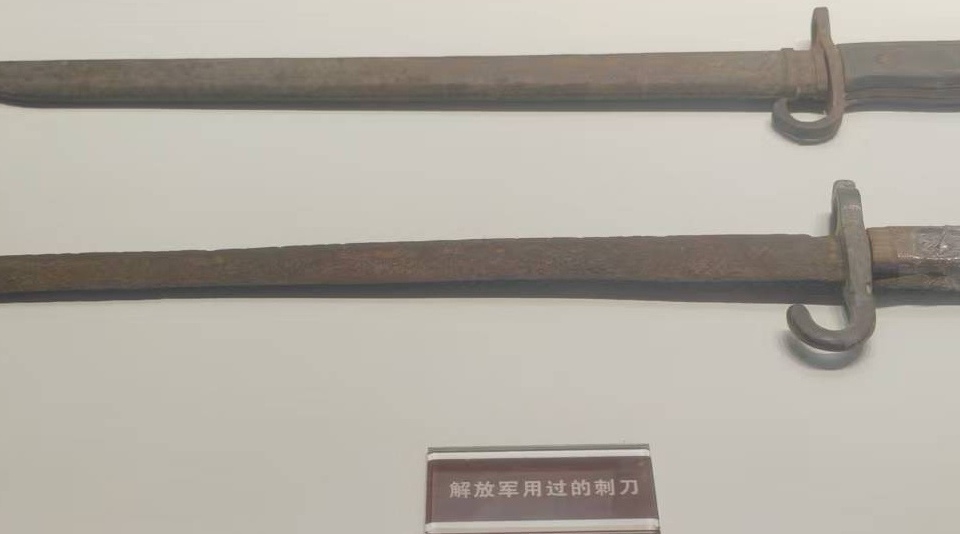

在拍摄军事装备时遇到技术挑战。“军号和刺刀的氧化痕迹很难拍清楚,”刘锦怡调整多次参数才捕捉到铜质表面的特殊纹理。手摇电话机拨盘上的数字已模糊不清,但使用痕迹依然清晰可见。“这些实物比教科书更有说服力。”一位参观的小男孩对母亲低声说。

在拍摄过程中,一位老人引起了刘锦怡的注意。老人驻足凝视战役展板,还不时与同行好友低声讨论。“这场战役打的不容易啊……”他的话语中透着对战役的深刻理解。经过交谈得知,老人是当地退休教师,对淮海战役有着深入研究。“年轻人来做这个工作很有意义,”老人对实践团的工作表示赞赏,“把历史用新技术保存下来,才能让后代永远铭记。”

在英烈纪念区,刘锦怡格外认真地拍摄每张照片。“这位烈士的军装领章保存得很完整,”她边拍摄边记录,“这些细节都将录入我们的小程序,让后人更全面地了解英雄形象。”团队开发的“革命烈士人物信息展示小程序”模块,正是要通过这样的细节还原历史。

“我们不是简单拍照,而是在建立完整的数字档案,”刘锦怡向旧址工作人员解释实践目的。工作人员李主任对此深表认同:“很多文物会随时间老化,数字化保存是必然趋势。你们团队开发的小程序,能让文物‘活’起来。”

据团队负责人介绍,“点亮八皖”实践团已连续6年在安徽开展红色实践活动,累计调研135家红色基地。2025年暑期,260余名团队成员分赴安徽省16个市,对各地红色纪念馆、旧址进行系统调研。团队依托淮北师范大学计算机学院技术优势,将采集的影像和文字资料用于“云皖红色文化学习平台”小程序开发和新增的“革命烈士人物信息展示小程序”模块中。

“每个文物细节背后都有一个故事,”刘锦怡在整理拍摄素材时说,“我们要做的就是把这些故事用新技术讲给更多人听。”这些素材将与其他队员采集的资料一起,结合VR/AR技术还原历史场景、小程序开发等技术手段并经过专业处理后纳入团队红色资源数据库。

淮北师范大学”点亮八皖”实践团通过技术创新传承红色基因,用青年学子的专业特长为红色文物保护注入新活力。这种“数字+红色”的实践模式,既保留了历史记忆,又创新了传播方式,为红色文化传承探索出新路径。

作者:刘锦怡