文脉相承结硕果,恩施探韵筑梦行

——河南工业大学“工筑恩施,同心圆梦”赴恩施社会实践团队前往恩施土家族苗族自治州博物馆体悟恩施历史中的民族文化底蕴

(文/仝苏宇 图/仝苏宇 阎子甲 叶慧颖)

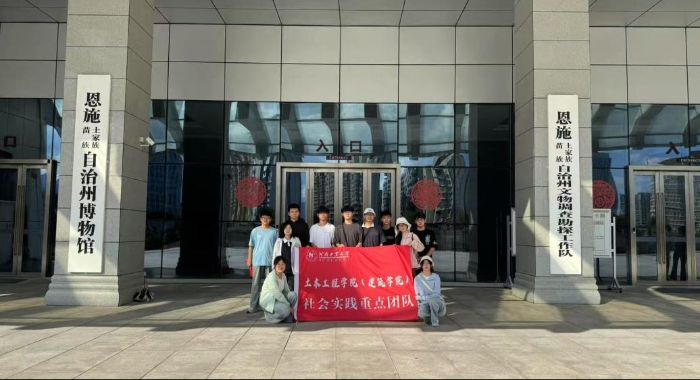

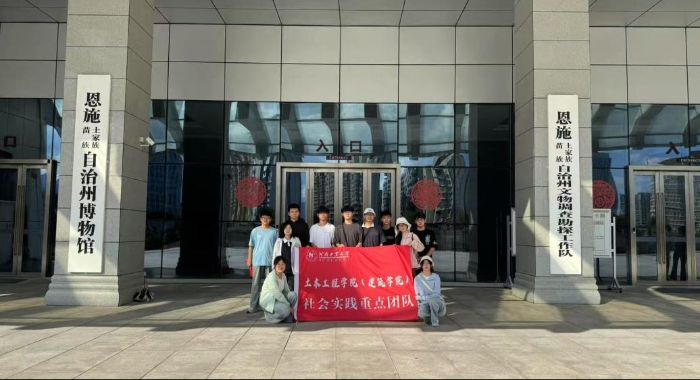

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推动鄂豫文化传承与交流,讲好中国故事,河南工业大学“工筑恩施,同心圆梦”社会实践团队于2025年7月3日走进恩施土家族苗族自治州博物馆,开启了一场探寻中华民族文化中民族团结深厚内涵的文化之旅。

团队旨在结合实地探访与深度体验,通过建筑测绘、非遗解码、口述史采集等特色实践的方式,传承与弘扬优秀民族文化,铸牢中华民族共同体意识,体现生动诠释新时代青年传承中华优秀传统文化的创新路径。

探恩施历史,寻民族团结之根

团队成员们迈进恩施博物馆的瞬间,就被那浓郁的文化氛围所紧紧环绕。馆内,琳琅满目的丰富文物,宛如一把把钥匙,打开了通往恩施各民族悠久历史的大门,承载着数不清的珍贵历史记忆。

恩施博物馆二楼的"武陵记忆"主题展馆,实践团成员们仿佛踏入了一条穿越千年的民族文化长廊。展馆以"山魂水韵·民族共生"为脉络,通过200余件珍贵文物、沉浸式场景复原和数字交互技术,全景展现了武陵山区土家族、苗族、侗族等世居民族的生存智慧与文化交融。土家传统建筑吊脚楼模型,展现了土家先辈“天平地不平”的独特建筑技艺,完美解决了30度陡坡上的建房难题,建造出如此精美实用的特色建筑,其力学原理让团队成员沉浸其中。

图1 土家吊脚楼1:1.5复刻模型

赏民族文化,铸民族团结之魂

到了民族文化展厅,像是一座璀璨的艺术殿堂。土家族那色彩斑斓、图案精美的西兰卡普,每一根丝线都编织着土家人民的智慧与情感;苗族造型独特、工艺精湛的银饰,每一个细节都闪耀着苗族人民的审美与创造力;还有傩戏、南剧、堂戏、灯戏、柳子戏等恩施五大地方戏。这些展品不仅仅是艺术的瑰宝,更是恩施民族文化的生动见证。在漫长的历史长河中,土家族、苗族等各民族在这片土地上相互交流技艺、彼此融合文化,共同创造出了这灿烂辉煌的成果。正如讲解员所说,正是各民族的携手共进、相互支持,才绘就了中华文化这幅繁花似锦的壮美画卷。

图2 西兰卡普展品 阎子甲供图

在参观的过程中,团队成员们还深入了解到了恩施各民族丰富多彩的生产生活方式以及别具一格的节庆习俗。土家族那热情奔放的摆手舞,舞者们的每一个动作都充满了活力与激情,仿佛在诉说着民族的骄傲与自豪;苗族的赶秋节,热闹非凡,人们身着盛装,载歌载舞,这不仅是苗族特色的精彩展现,更是各民族共融的欢乐舞台。在这些活动中,大家欢聚一堂,共庆欢乐时刻,增进了彼此之间的情谊,书写着一段段民族团结交融的动人篇章。团队成员卢锦帆讲述:"当测绘仪遇见西兰卡普,当BIM技术对话吊脚楼,我们突然懂得:所谓文化传承,不是简单的复制粘贴,而是要让千年智慧在当代语境中焕发新生。"

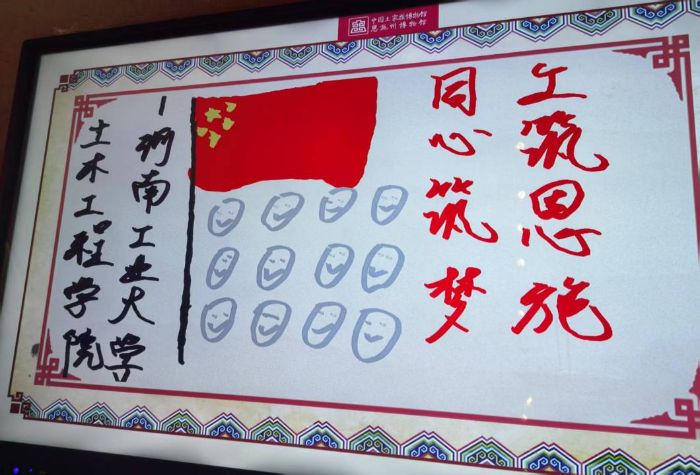

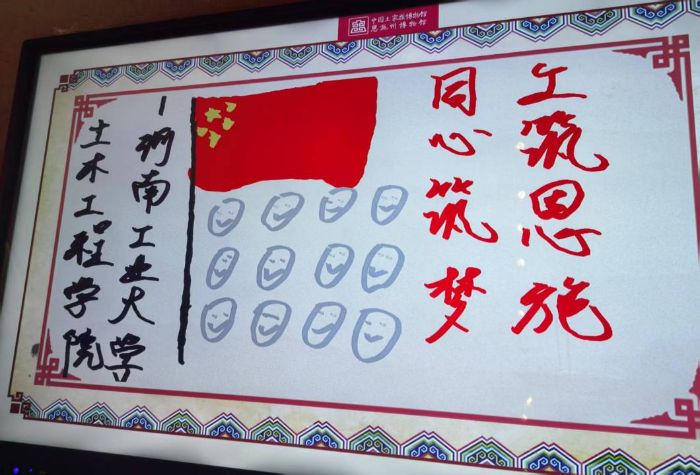

图3 团队成员在博物馆留的屏幕签名

展青春风采,担时代使命之任

此次参观恩施博物馆,对于团队成员们来说,不仅仅是一次文化的探寻之旅,更是一次心灵的洗礼。大家深刻领略到了中华民族文化的博大精深,也更真切地体会到了民族团结所蕴含的强大凝聚力。从历史遗迹中先辈们的团结雏形,到民族文化中各民族文化的交流融合,处处都彰显着中华民族文化焕进的光辉历程。

在历史与现实的交汇点上,工筑恩施,同心圆梦”团队在恩施博物馆开启了这场意义非凡的文化之旅。未来,他们将继续肩负使命,在探寻与传承民族文化的道路上坚定前行,为中华民族的文化传承与繁荣贡献自己的青春力量,让民族文化的团结和进步之花在中华大地上绽放得更加绚烂。

图4 团队成员合照