作为南京师范大学泰州学院“绿芽七彩行·童心筑梦齐”暑期社会实践团队的线上成员,7月6日盐城德馨医院青年路儿童康复中心的活动虽已落幕,我却在收到素材后,用文字回溯了那段充满温度的时光。我的任务是撰写当日活动的通讯稿,即便错过了实时参与,依然想让文字带着现场的呼吸感,让每个细节都能被清晰感知。

收到素材包时,文件夹里的内容已按时间线整理妥当——从清晨的场地布置到傍晚的活动收尾,200多张照片、12段视频和数十条现场记录,像一串被精心串联的珍珠,等着被文字重新点亮。我先花了两个小时通读所有材料,在笔记本上画出简易的时间轴:8点30分教具摆放、8点50分孩子入场、9点红色文化课开始……每个节点旁都标注着素材里的“闪光点”:一张孩子攥着星星贴纸的特写、一段带着童声惊呼的录音、几行志愿者随手记下的现场反应。

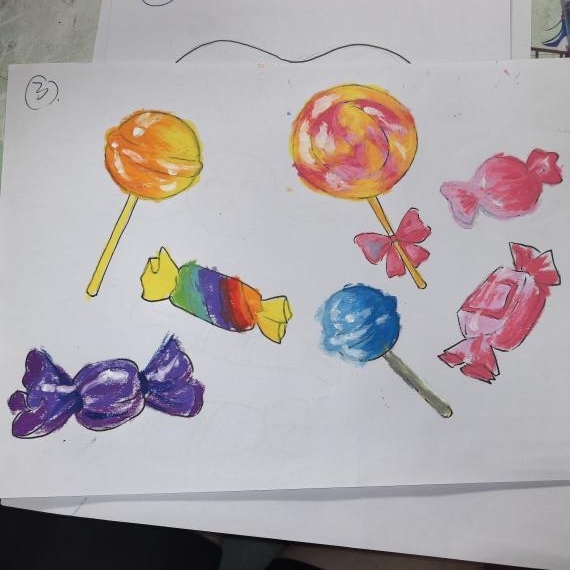

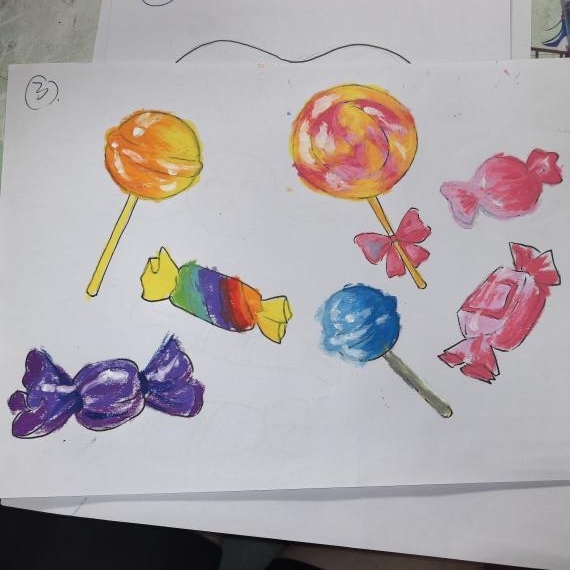

翻到场地布置的照片时,我对着图片里的细节反复琢磨:红色文化教具整齐码放在讲台左侧,非遗漆扇材料包按颜色分类,彩笔在阳光下折射出细碎的光。这些看似寻常的摆放里,藏着团队的用心——红色教具置于视觉焦点,暗合课程主题;材料按颜色分类,方便孩子们快速取用。我在稿子里写下“每一件教具都带着被精心准备的温度”,因为从这些规整的细节里,能读到志愿者对活动的重视。

孩子们入场的视频让我放慢了播放速度。镜头里,有个孩子攥着老师的手不肯松开,直到志愿者递过星星贴纸,才慢慢松开手指。素材里附了一句简单的描述:“贴纸让孩子放松了些”。我盯着画面里孩子指尖的变化,突然想到“贴纸像魔法钥匙,悄悄打开了孩子们的防备”,这样的表述或许能让读者感受到那份小心翼翼的温柔,即便隔着时间的距离,这份细腻依然清晰可触。

红色文化课的素材里,一张特写照片格外动人:后排小男孩的手指正轻轻点着投影幕上的大铜马雕塑,旁边的文字记录写着“孩子一直盯着看,嘴里念叨‘马’”。我特意去查了盐城大铜马的背景,知道这是纪念新四军的地标,便在稿中写下“孩子们对家乡红色地标的亲近,是刻在骨子里的联结”。黄沁怡讲“小战士送信”时,现场录音里传来孩子们的惊呼声,素材备注“讲到‘躲进草垛’有孩子捂嘴,说到‘成功送信’有孩子拍手”。我仿佛能看到孩子们瞪圆的眼睛,于是写下“故事里的勇敢,正通过最朴素的情绪共鸣,住进孩子们心里”,这些真实的反应,比任何修饰都更有力量。

“勇敢姿势模仿”环节的视频我看了三遍。志愿者挺直腰杆的样子,和孩子们歪歪扭扭却认真的模仿形成奇妙的呼应。有个孩子踮着脚、耸着肩膀,却努力抬高下巴,素材里写“志愿者说这孩子平时不爱动,今天特别投入”。我把这个细节写进稿里:“这些不标准的姿势里,藏着最纯粹的敬意”,因为这份认真,不会因时间流逝而褪色。

非遗漆扇课的素材里,一段小视频让我笑了出来:孩子把颜料涂到手上,却笑着按在扇面上拓出圆点,陶静雯帮他画了朵小花,旁边标着“孩子说‘这是会开花的手’”。这个意外的创作让我想到,非遗传承本就该有这样的灵动,于是在稿中强调“不是刻板的模仿,而是带着个性的创造”。美术课上,那个上午沉默的孩子突然喊出“我吃过”,素材里特意标注“第一次主动发言”,我便用“色彩成了桥梁,让沉默的孩子愿意开口”来记录这个瞬间,艺术的魔力在这时格外明显。

活动结束时的“彩蛋”视频,是我反复看的最后一段素材:孩子举着漆扇对着镜头翻转,金箔在阳光下闪闪发亮,笑容比金箔更耀眼。我把它放在通讯稿的结尾,想着让读者知道,活动留下的不只是课程成果,更是这样闪闪发光的瞬间。

整个撰写过程,更像一场与素材的对话。我对着照片揣摩光影里的情绪,听着录音捕捉语气里的起伏,在文字记录里寻找被忽略的细节。反复核对志愿者姓名、确认课程时间、查证红色文化背景,这些看似琐碎的工作,都是为了让文字更贴近现场的真实。当通讯稿发布后,看到有读者说“被孩子的笑容打动”“想了解更多非遗课程”,突然觉得,即便在活动结束后才接过素材,文字依然能跨越时间,把现场的温暖传递出去。

这场“滞后”的记录让我明白,社会实践的参与从来不止一种方式。现场志愿者用行动留下痕迹,而我用文字让这些痕迹被更多人看见。每一个被认真写下的细节,都是对这场活动最好的纪念,也是对那些温暖瞬间的温柔留存。