2025年7月15日、16日,浙江工商大学公共管理学院“浙里‘湿’意·共富同行”暑期社会实践团追随总书记步伐,实地调研了杭州西溪国家湿地公园和桐庐南堡省级湿地公园,在探索城市和乡村湿地建设情况中,总结不同的湿地惠民模式。

7月15日,实践团首先走进杭州西溪国家湿地公园,学习其作为城市湿地治理标杆的经验。实践团对话湿地管理局,了解“西溪模式”,体会“城市绿肾”的惠民实效。

图1团队成员与工作人员姚老师和张老师进行访谈

在访谈中,姚老师介绍,西溪湿地始终坚持“保护优先”原则,通过“保育区-恢复重建区-合理利用区”三类分区管理,实现了生态与发展的平衡。访谈中,实践团了解到西溪湿地的数字化管理成果。通过水质自动监测、无人机巡查等技术,湿地实现了智能化监测,助力科学决策,为生态保护提供了有力支撑。张老师向实践团成员介绍到,西溪湿地通过创新的“金镶玉”发展模式,实现了生态保护与民生改善的良性循环。这一模式以湿地生态保护为“玉”,以周边区域协同发展为“金”,形成了多方面的惠民成果:不仅为当地居民创造了大量就业机会,还带动了周边民宿、餐饮等服务业的发展,同时完善了基础设施和公共服务。

实践团实地参观了莲花滩,听姚老师讲述关于莲花滩生态修复工程建设的故事,亲眼见证了通过微地形改造和水生植被恢复所取得的显著成效——这里已成为西溪湿地鸟类的天堂。截至2024年底,西溪湿地共记录鸟类224种。成员们还走进三基鱼塘,深刻感受到西溪湿地在生态保护与修复中对渔桑文化基因的延续与传承。

谈及未来,两位老师表示,西溪湿地面临的最大挑战是如何在保护与开发之间找到平衡。外来物种入侵、游客管理等问题仍需持续关注。未来五年,湿地将重点推进栖息地改造、水质保护、科普宣教等工作,同时利用志愿者队伍建设、数字技术等手段提升公众参与度,打造可持续发展的“湿地样板”。

图2实践团与西溪湿地管理局的老师们合影

7月16日,实践团前往桐庐南堡省级湿地公园,将目光聚焦于乡村水库湿地的共生发展之路。

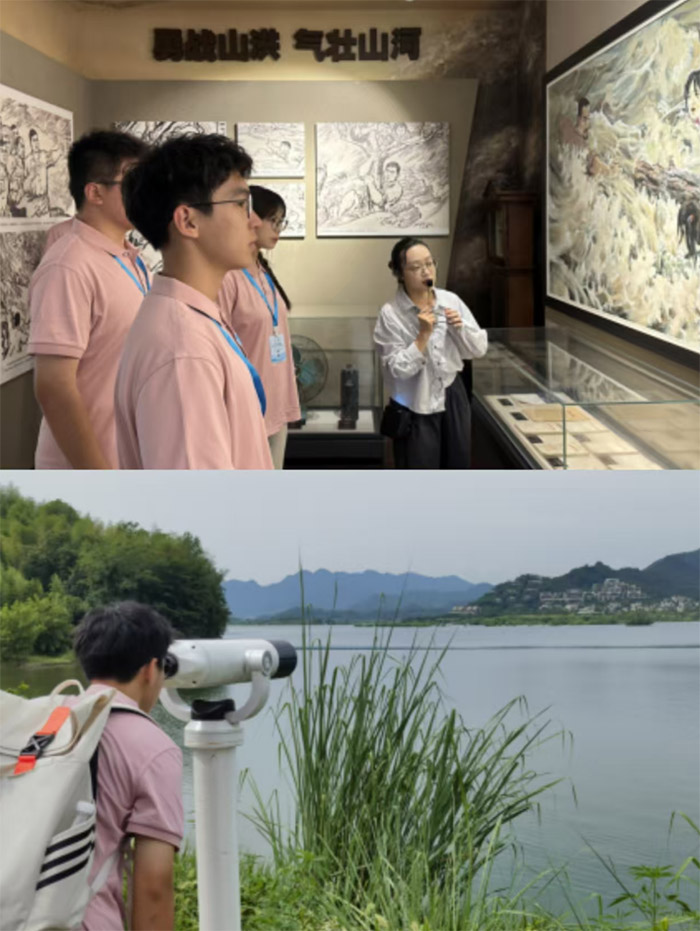

本次实践,实践团联系到桐庐南堡湿地公园的工作人员张金鹏老师。在张老师的带领下,实践团成员首先参观了南堡纪念馆。宣讲员为实践团成员介绍南堡湿地的来历与“南堡精神”的由来,事实上在南堡当今安宁平和的环境背后,有着一段感人悲壮的家园重建史。在南堡人的共同努力下,重新筑起更高的大坝抵御洪水,这片曾经的荒芜之地重新焕发了生机。随后,实践团深入湿地核心区,实地考察了水库湿地的生态修复成果,并与张老师进行了交流。

图7团队成员参观南堡纪念馆以及南堡湿地

在与张老师的探讨下,实践团了解到南堡湿地通过划分功能区,刚性守护水源安全与生态底线;创新与上游临安建立水质联防联控机制,确保一江清水达国家Ⅱ类标准;更巧妙将生态资源转化为惠民红利——盘活老房打造湿地民宿集群,联动村民果蔬园开发采摘体验,携手学校开展湿地研学与红色教育,让村民在家门口吃上“生态饭”,生动诠释了保护与发展共赢的“湿地经济学”。

图4团队成员与湿地工作人员张老师进行访谈

然而,在访谈过程中,张老师也坦言南堡湿地面临“金饭碗”难换“富日子”的突出困境。作为饮用水源地兼发电灌溉功能区,开发被严格限制,滩涂空间本就狭小,导致文旅设施建设难;政府单一管理模式缺乏市场活力,社会资本难以进入,村民增收仅靠个体零散经营。如何在水源保护的刚性约束下,破解土地与制度双重瓶颈,激活有限空间的可持续价值,成为未来破局关键。

图5实践团与湿地工作人员张老师合影

此次杭城湿地之行,不仅是一次生动的生态文明教育课,更是一次对“绿水青山就是金山银山”理念的深度解码。从西溪国家湿地公园的“金镶玉”模式,到桐庐南堡湿地探索的生态发展路径,实践团成员们深刻体会到,湿地作为宝贵的生态资源,其保护与发展之路虽有城乡差异,但核心都在于寻求生态保护、民生改善与区域发展的最大公约数。守护湿地,就是守护发展的根基;激活湿地的多元价值,方能真正谱写“生态美、产业兴、百姓富”的共富华章。实践团将把这份来自城乡湿地的宝贵经验和现实思考带回校园,化作助力美丽浙江、推进共同富裕的青春智慧与行动力量。人不负青山,青山定不负人,湿地的未来,亦是共富的未来。