8月10日,江苏科技大学“绿迹画语”暑期社会实践团的11名团员在指导老师的带领下,赴江苏省张家港市南丰镇东港村开展“童趣分类绘共筑美乡村”主题活动。因该村在地图上呈琵琶轮廓,志愿者们特意在村头墙壁绘制巨型琵琶彩绘,将这一独特地域标识转化为环保宣传的生动载体。活动中,志愿者创新性地以琵琶双弦为喻:细弦象征“可循环物”(如纸张、塑料等可再生利用的垃圾),粗弦代表“待规范物”(涵盖厨余、有害等需统一规范处理的垃圾),用村中孩子们熟悉的乐器意象拆解分类逻辑,让抽象的环保知识变得直观可感,在凸显了村落“琵琶形”地域特色的同时,他们通过与村中孩童互动讲解、共同绘画的方式,将抽象环保知识转化为生动体验,为乡村环保注入新活力,让垃圾分类宣传浸润乡土文化温度。

弦上分类曲,墙绘新乡风

东港村因其在地图上的轮廓酷似一把琵琶而被当地村民亲切地称为“琵琶村”。实践团成员在前期调研和实地走访中,敏锐地捕捉到了这一独特的地域标识。他们认为,与其进行传统的、说教式的环保宣讲,不如充分利用这一村民熟悉且富有情感共鸣的视觉符号,让环保宣传更具亲和力和持久性。经过与村委的沟通和精心策划,“琵琶墙绘+分类弦喻”的核心创意应运而生。

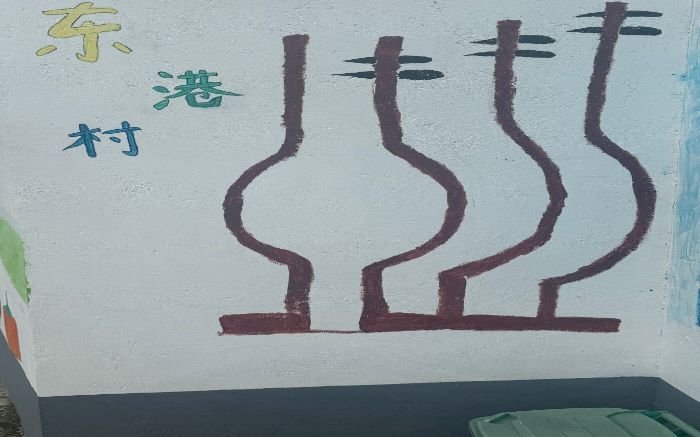

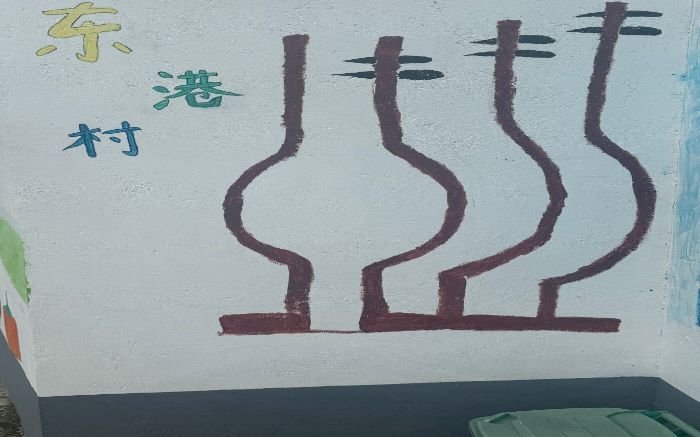

活动首日,实践团成员便组织起村中的十余名儿童,在村头一面开阔的墙壁上共同创作。在志愿者们的引导和协助下,孩子们兴致勃勃地拿起画笔和颜料,从勾勒轮廓到填充色彩,一笔一划地将巨型琵琶图案呈现于墙面。这幅色彩鲜艳、形象生动的墙绘,高约3米,宽近5米,不仅成为了村庄一道崭新的风景线,更被赋予了环保宣传的特殊使命。绘制过程中,孩子们的笑声和专注的神情感染了路过的村民,不少人也驻足观看或参与建议,现场气氛热烈融洽。这幅由大学生与乡村儿童共同完成的墙绘,成为连接环保理念与乡土文化的直观载体。

图为志愿者们与村中孩子一同完成的琵琶墙绘。沈晨供图

童声绘分类,弦音启新思

当电子屏幕上的卡通琵琶图案在教室墙面亮起,孩子们好奇的目光瞬间被吸引。社会实践团中的房轩同学,一改传统说教模式,精心设计互动式PPT课程,携手村中孩童,以熟悉的“琵琶”为媒,在欢声笑语中奏响了垃圾分类的生动课堂。

当电子屏幕上的卡通琵琶图案在教室墙面亮起,孩子们好奇的目光瞬间被吸引。社会实践团中的房轩同学,一改传统说教模式,精心设计互动式PPT课程,携手村中孩童,以他们一同完成的琵琶墙绘为媒,在欢声笑语中奏响了垃圾分类的生动课堂。墙绘的核心创意在于赋予“琵琶弦”以垃圾分类的新内涵。实践团成员房轩在现场讲解中,创新性地将琵琶的双弦设计为分类知识的视觉隐喻:

细弦代表“可循环物”通道:房轩同学指着画面中纤细的琴弦解释道:“大家看,这根细弦,它代表的是像纸张、干净的塑料瓶、玻璃罐、金属这些垃圾。它们就像这弦能发出的清亮声音一样,是可以被回收、循环利用的‘宝贝’。我们要把它们单独分出来,送到可回收垃圾桶。”屏幕上同步展示对应的可回收物图片。

粗弦代表“待规范物”归处:接着,房轩同学指向旁边明显更粗的琴弦:“而这根粗弦,它代表的是厨余垃圾,比如菜叶、果皮、剩饭剩菜,还有有害垃圾,像废电池、过期药品、废灯管等。这些垃圾需要特别的、规范的处理方式,就像粗弦发出的低沉声音,提醒我们要小心对待。它们不能乱扔,要放到专门的厨余垃圾桶或有害垃圾桶,由村里统一收集处理。”同样配以相应垃圾的图片进行说明。

而当“粗弦”以醒目的标识呈现,房轩同学解释道:“这些厨余垃圾、废旧电池、过期药品,就像琵琶浑厚的低音,需要特别小心,交给村里统一处理。”抽象的分类标准,经由琵琶双弦的巧妙比喻,在童言稚语的复述中变得清晰可感。课程还穿插趣味问答与模拟分类小游戏,孩子们争先恐后地在电子白板上拖拽垃圾图标投入“虚拟琵琶桶”,清脆的笑声和正确的提示音此起彼伏。

这种将抽象的垃圾分类标准,通过孩子们日常生活中熟悉的乐器意象——“琵琶弦”进行具象化拆解的方式,瞬间拉近了知识与受众的距离,复杂的分类逻辑变得一目了然、易于理解和记忆。

图为团队成员房轩为孩子们宣讲垃圾分类知识。沈晨供图

弦喻入人心,村民齐称好

活动不仅吸引了儿童,也引起了成年村民的广泛关注。墙绘现场和课程旁听都聚集了不少村民。新颖的宣传形式让他们感到耳目一新。

“以前村里也搞过垃圾分类宣传,发传单、开大会,听着是那个理,但做起来总觉得隔了一层,记不住也分不清。”一位在墙绘旁驻足良久的王姓村民感慨道,“现在好了,这墙上的大琵琶天天能看到,两根弦清清楚楚,细的代表能卖的(可回收),粗的代表要小心处理的(厨余/有害),这个法子好,形象,一看就明白!连我家小孙子回来都监督我,菜叶子要扔对桶。”

另一位旁听了课程的村民李阿姨表示:“大学生们讲得生动,用我们村自己的东西(琵琶)打比方,娃娃们学得快,回来还当小老师教我们。这种实实在在、结合我们村特点的宣传,大家更愿意听,更愿意做。”

村委干部也对活动给予了肯定:“江苏科技大学实践团带来的这个创意非常好。把环保宣传和我们村的特色结合起来,大人小孩都容易接受,参与度高。这墙绘也成了我们村的一个新亮点,对提升村容村貌、推动垃圾分类工作都很有帮助。”

江苏科技大学“绿迹画语”实践团此次赴张家港东港村的“三下乡”活动圆满结束。活动紧扣乡村实际,创新性地将当地“琵琶形”地理特色转化为环保宣传载体。通过组织儿童绘制巨型琵琶墙绘,并以“细弦可循环、粗弦要规范”的生动比喻讲解垃圾分类知识,配合互动式课堂,有效提升了村民和儿童对垃圾分类的理解与认同。村民普遍反馈该方法“一看就懂、实用好记”,儿童更是成为家庭分类的小小监督员。这把矗立在村头的琵琶彩绘,将持续发挥宣传作用。活动充分体现了“三下乡”服务基层、传播文明的宗旨,展现了青年学子用专业知识助力乡村环境治理、赋能乡村振兴的实践成果,为东港村深化垃圾分类工作、建设美丽乡村注入了新的活力。

图为“绿迹画语”暑期社会实践团部分成员在东港村的合照。沈晨供图