2025年7月5日,淮北师范大学 “戏脉智联・梅韵乡传”—— 非遗戏曲智能化实践计划团队一行,怀着对黄梅戏艺术的崇敬与对数字化传承的探索热忱,踏上了安庆市菱湖之畔的土地。掩映在盛夏浓荫中的严凤英纪念馆,白墙黛瓦的徽派建筑群在日光下透着庄重,檐角的飞翘似与远处菱湖的波光遥相呼应,这座承载着黄梅戏一代宗师艺术生命的殿堂,正以 “传统与科技共生” 的姿态,等待着与青年学子的深度对话。

步入主展馆,“黄梅留影” 展区率先将时光拉回二十世纪中叶。这片约300平方米的空间内,68张珍贵老照片按 “乡野初啼”“舞台绽放”“艺苑传薪”三个阶段依次陈列,辅以12件同期实物,完整呈现了严凤英从皖江乡村的民间艺人成长为黄梅戏宗师的历程。在“乡野初啼”区域,一张1945年的黑白照片格外引人注目“舞台绽放”区域的核心展品,是1955年《天仙配》电影拍摄现场的工作照。“艺苑传薪”区域则聚焦严凤英对黄梅戏的传承贡献。展区配备的智能讲解系统极具匠心,采用“场景触发式”设计 —— 当参观者靠近某张照片时,隐藏在展柜下方的传感器会自动激活讲解,声音并非统一的机械音,而是根据内容切换:介绍乡野时期的照片用安庆方言讲解,带着浓浓的乡土气息;讲述舞台生涯时则转为标准普通话,搭配对应的黄梅戏唱段片段,让历史场景在声音中“复活”。

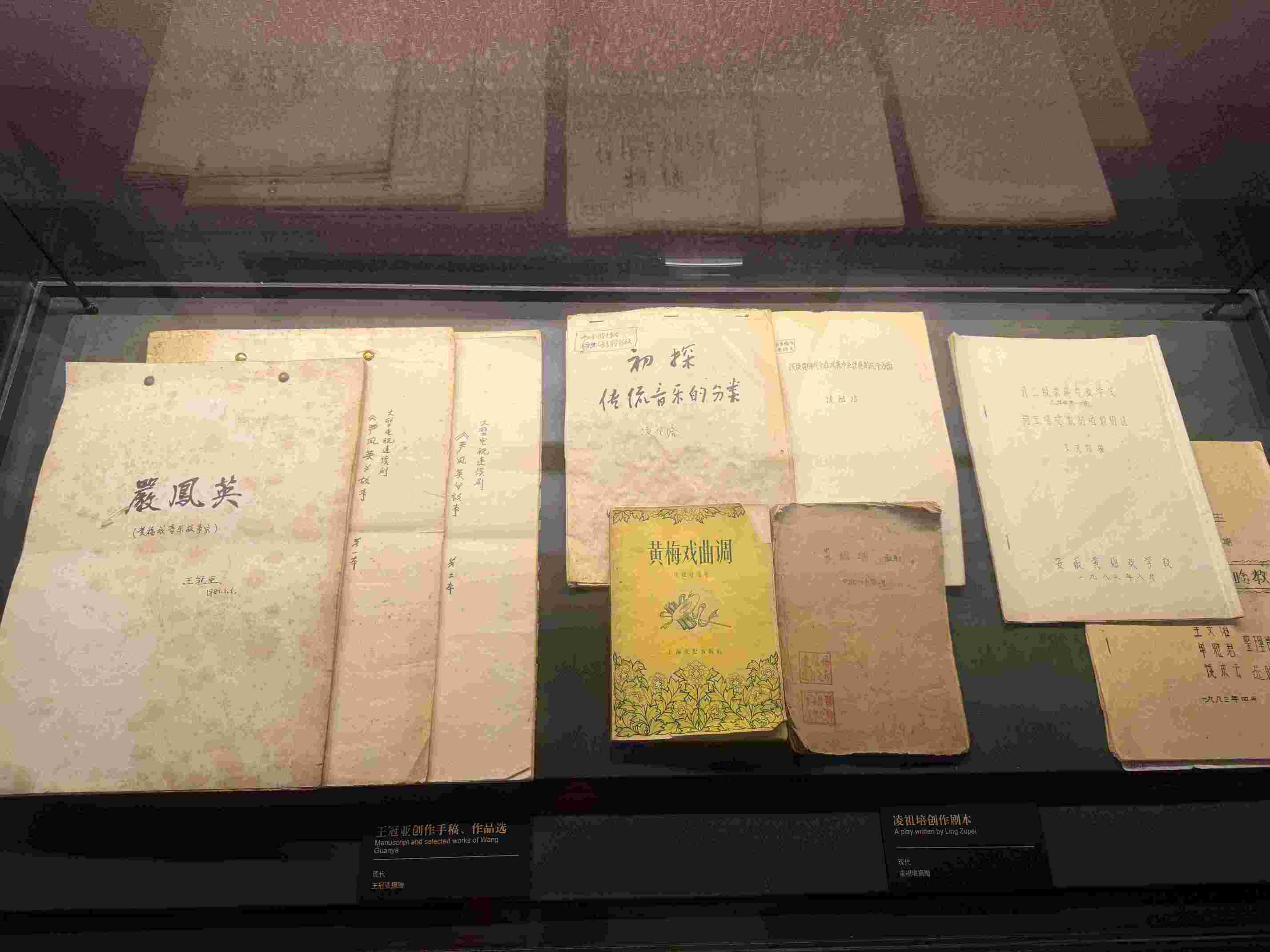

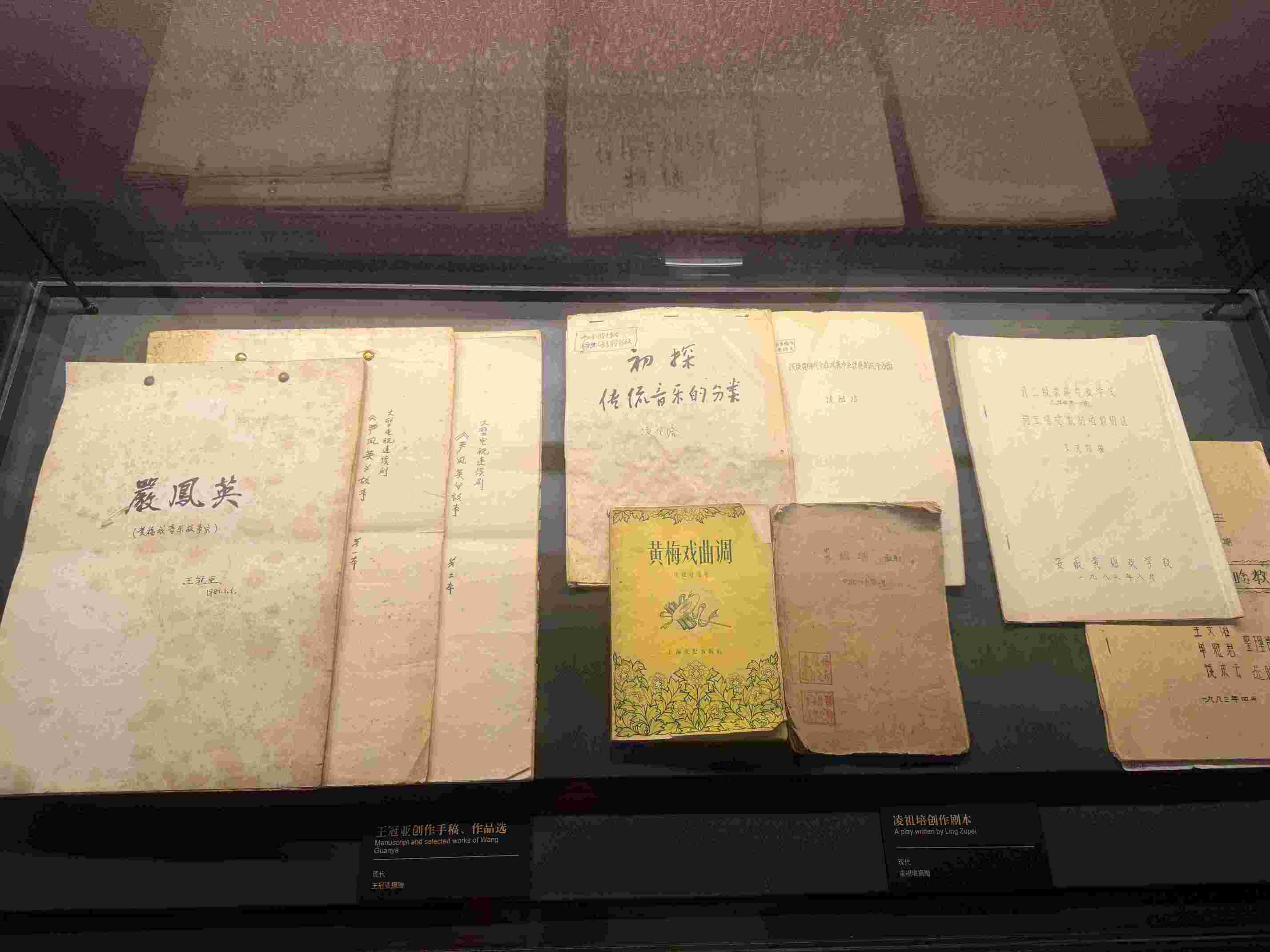

穿过“黄梅留影”展区,文献手稿展区以更沉静的姿态展现着黄梅戏的艺术深度。这片区域采用恒温恒湿设计,整体色调为柔和的米黄色,灯光控制在300勒克斯以内,既保证参观者能清晰阅读,又最大限度减少光线对纸质文物的损害。展柜内,一本1959年版的《女驸马》剧本吸引了所有人的目光。这是严凤英在排演该剧时的自用版本,封面已有些磨损,书脊处用棉线重新装订过,内页的空白处布满了她的亲笔批注。旁边的展柜里,一组1956年的信件同样珍贵。其中一封是严凤英写给戏曲理论家张庚的信,探讨 “黄梅戏如何吸收京剧身段却不失乡土本色”。展区的“智能保护系统”堪称现代科技与文物保护的完美结合。每一个展柜都配备了独立的温湿度传感器,实时将数据传输至馆内中央控制系统,当温度偏离18℃±2℃或湿度超出55%±5%的范围时,系统会自动启动调温调湿设备;展柜玻璃采用防紫外线夹胶玻璃,能过滤99%的紫外线,同时具备防眩光功能,参观者从任何角度都能清晰看到展品细节而不被反光干扰。

文献展区的尽头,一道弧形门帘将参观者引入 “全息剧场”——这个约200平方米的空间,是严凤英纪念馆数字化传承的“核心实验室”,也是让年轻观众最易产生共鸣的区域。剧场中央的全息投影台长6米、宽4米,采用4K分辨率的激光投影设备,配合360度环绕音响系统,能重现严凤英的经典舞台瞬间。当《天仙配》“树上的鸟儿成双对”的前奏响起,光影交织中,严凤英饰演的七仙女与董永的身影缓缓浮现:她身着湖蓝色绣云纹袄裙,水袖轻扬时,投影的粒子效果让衣袂仿佛真的在流动;开口演唱时,唇形与唱腔完美同步,连换气时脖颈的细微起伏都清晰可见。这并非简单的影像合成,而是技术团队耗时三年完成的“数字复原工程”——他们收集了严凤英现存的38段影像资料,用AI算法提取面部表情、身段动作的特征值,再结合戏曲表演艺术家的现场模拟,最终实现了“毫米级精度”的重现。

夕阳西下时,团队来到纪念馆西侧的纪念广场,此时的菱湖波光粼粼,与广场上的纪念元素构成一幅动人的画面。“天上人间”雕像前,不少参观者驻足凝视:严凤英的雕像以她40岁时的形象为原型,身着《天仙配》中的戏服,双臂微展,似在演唱,又似在拥抱这片她深爱的土地;雕像基座上刻着她的名言:“黄梅戏是从田里长出来的,要永远带着泥土的香”。

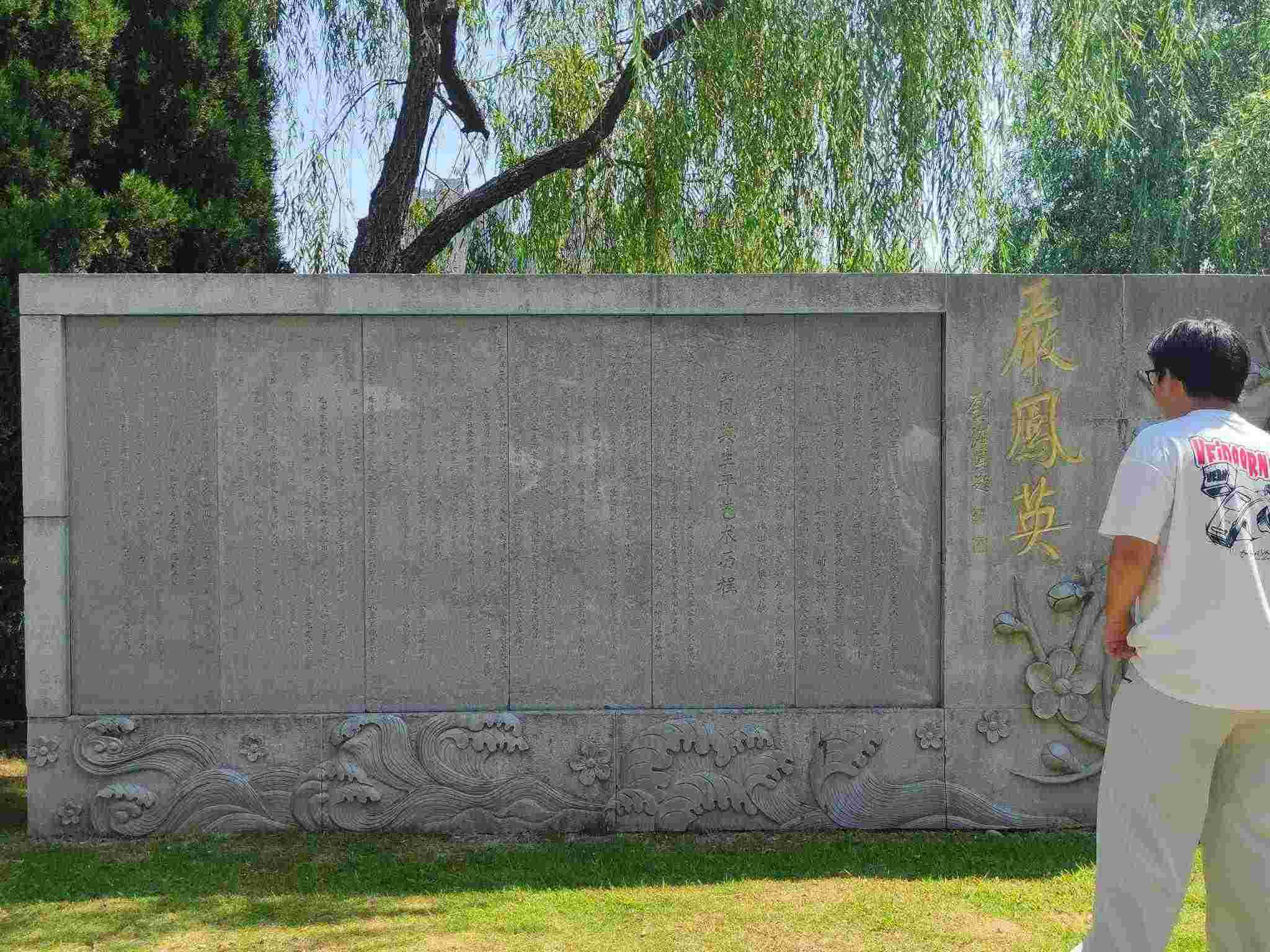

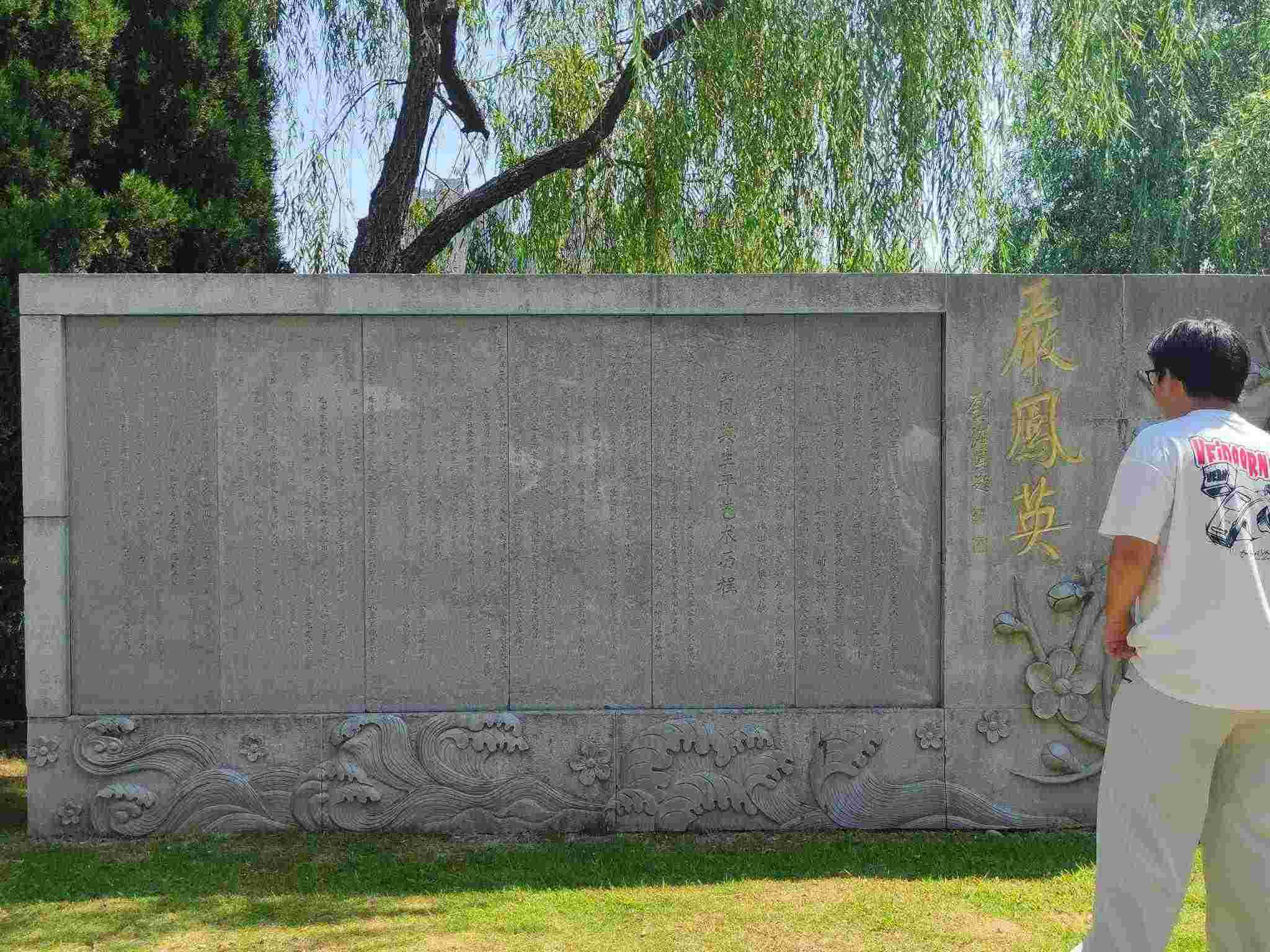

雕像旁的刻字石上,“严凤英”三个金色大字由书法家赖少其题写,笔力浑厚中带着灵动,恰似她的唱腔风格。石上还刻有她的生平年表,从1930年出生于安庆桐城,到1968年离世,短短38年的人生被凝练为一段段文字,而石面故意留出的空白,则仿佛在诉说她未完成的艺术探索。

纪念墙位于广场北侧,长15米、高3米,采用福建青石砌成,墙面镶嵌着严凤英的手模与签名,旁边镌刻着她主演的52部剧目的剧名。墙前的地面上,用黄铜镶嵌着一句她的话:“只要观众还爱听,黄梅戏就永远活着”。此时夕阳的余晖洒在墙上,金色的字迹与青石的冷色调形成温暖的对比,远处菱湖的风吹过,带来荷叶的清香,与纪念馆里传出的隐约唱腔交织在一起,让人真切感受到“艺术永不落幕”的深意。

广场的智能化设计同样贴心。沿湖的座椅内置了太阳能充电板,可供参观者给手机充电;隐藏在柳树下的音响会在傍晚播放严凤英的经典唱段,音量控制在40分贝以下,既不打扰沉思,又能营造氛围;而广场入口处的“记忆留言屏”,则允许参观者写下对黄梅戏的感悟,这些文字会被投影到纪念墙的空白处,形成“古今对话”的独特景观。

严凤英纪念馆的意义,早已超越“纪念”本身。作为全国首个实现“非遗数字化全链条保护”的戏曲纪念馆,它不仅保存了黄梅戏的珍贵遗产,更探索出一条“传统艺术现代化传播”的路径。馆内的“数字资源库”已收录严凤英的音频326段、视频48小时、文献1200余份,通过授权机制向高校、戏曲院团开放,为研究与创作提供素材;而“线上纪念馆”则突破地域限制,累计吸引超500万人次访问,让更多人得以“云游”感受黄梅戏魅力。

(文:刘薇薇/图:彭欣语)