2025年7月5日,安庆黄梅戏博物馆迎来了淮北师范大学的戏脉智联・梅韵乡传 —— 非遗戏曲智能化实践计划学生团队。这座承载着黄梅戏深厚文化底蕴与现代展示理念的场馆,成为同学们探寻非遗传承、解码戏曲魅力的生动课堂。作为全国专注黄梅戏艺术的专题博物馆,它见证着黄梅戏从乡野小调走向艺术殿堂的历程,也为青年学子打开了一扇触摸传统文化根脉的窗口,在三下乡的夏日里,书写着 “戏脉智联・梅韵乡传” 的青春故事。

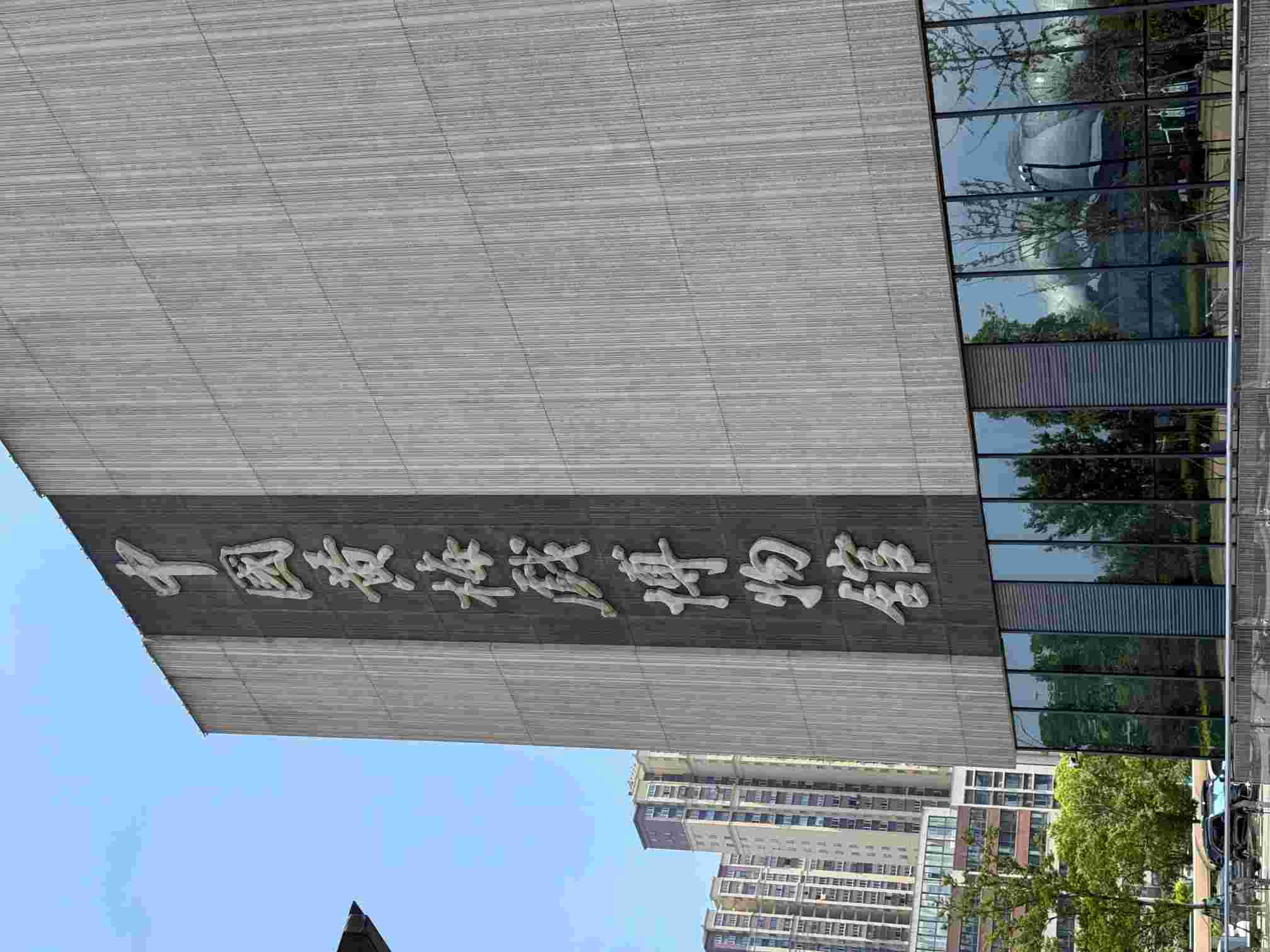

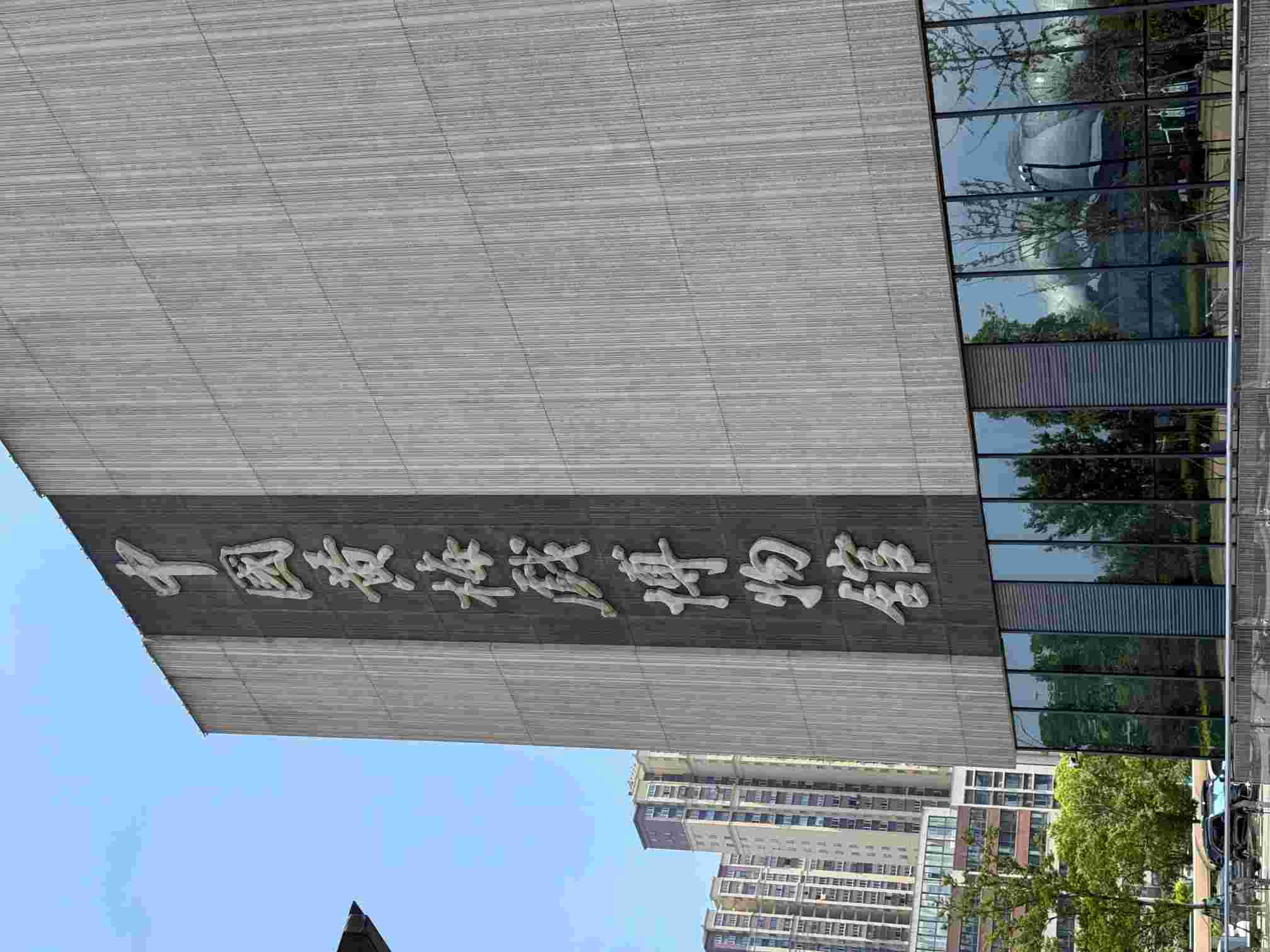

安徽中国黄梅戏博物馆坐落于安庆市迎江区湖心中路6号,地理位置优越,交通便利。踏入馆内,独特建筑风格瞬间抓住同学们的目光——传统徽派元素与现代设计语言交融,青灰色砖墙搭配流线型展陈空间,恰似黄梅戏在传承中创新的缩影。这砖墙的厚重感,对应着黄梅戏扎根土地的历史;而流线型屋顶的现代感,就是它能走到今天的生命力。

“博物馆自建成起,就以‘传承文化,弘扬艺术’为宗旨,用3000余件藏品、10余个主题展区,串联起黄梅戏的前世今生。” 讲解员话音刚落,同学们已被 “溯源厅” 的历史长卷吸引。从东晋 “采菱调” 残卷,到清代 “黄梅戏草台班” 演出契约,泛黄的纸页、斑驳的道具,无声诉说着:这门发源于安庆乡间的艺术,曾靠渔民、农夫口耳相传,在稻田间、渔船上萌芽生长。

数十件黄梅戏经典服饰在柔和的灯光下静静陈列,从《天仙配》中七仙女的云肩,到《女驸马》中冯素珍的官袍,每一件都像一幅立体的传统纹样图鉴。

“这件七仙女的袄裙,光刺绣就用了五种针法。” 讲解员指着一件湖蓝色的戏服说,“领口的‘缠枝莲’用了盘金绣,金线裹着丝线,在舞台上一转身就闪金光;袖口的‘云纹’是打籽绣,一个个小线结像珍珠一样,象征仙女的‘仙气’;而裙摆的‘水波纹’用了平针绣,细密得像真的水波在动。

另一边,《夫妻观灯》中王小六的粗布短褂则透着质朴。“你们看这布料是土棉布,颜色是植物染的靛蓝色,袖口还故意做了磨损的毛边。” 讲解员笑着说,“黄梅戏的服饰讲究‘什么样的人穿什么样的衣’,帝王将相有华服,农夫渔民有布衣,从不脱离角色的身份,这也是它能让老百姓有共鸣的原因。”

步入相关展厅,一面特殊的玻璃展柜尤为引人注目。在这看似普通的展柜中,运用全息投影等数字技术,让文物“活”了起来。以其中的虚拟人物展示为例,一位身着传统服饰的虚拟形象出现在展柜之中,伴随着轻柔的音乐和讲解,仿佛穿越时空而来,向同学们娓娓道来安庆的历史故事 。

不仅如此,馆内还结合图文展板,对民国时期安庆造币厂铸造的各式货币和徽章进行了介绍。观众在欣赏虚拟展示的同时,还能通过展板上的文字和图片,深入了解安庆在货币铸造等方面的历史背景和文化意义。

安庆博物馆此次借助数字技术的展示创新,是对传统文物展示方式的突破。它打破了时间和空间的限制,让文物不再是静态的陈列品,而是以更加生动、直观的方式与观众互动。这一举措不仅提升了观众参观体验的趣味性和参与感,也为历史文化的传播提供了新的途径。

安庆博物馆内的互动触控屏以黄梅戏文化为核心,集展示、互动、创作于一体。屏幕上,黄梅戏经典角色、服饰、脸谱等内容有序呈现,同学们可通过触摸操作,深入了解黄梅戏的艺术元素——既能浏览不同剧目的剧照与背景故事,还能尝试为戏曲人物线上“扮戏”,自由搭配服饰色彩、头饰造型,亲手设计属于自己的黄梅戏角色形象 。

这一创新举措,打破了传统展馆的静态展示模式,让游客从“被动看”变为“主动玩”“深入探”。据博物馆工作人员介绍,未来还将继续探索数字技术与文物展示的深度融合,推出更多形式新颖、内容丰富的展览,让更多人了解安庆的历史文化,感受传统文化的魅力与活力。

戏脉智联,不只是用技术连接戏脉,更是用青春连接传承。 这个夏日,黄梅戏的乡韵与青年的智慧相遇,正酝酿着一场传统与现代的温柔共鸣 —— 而这,或许就是非遗传承最动人的 “新声”。

(文:刘薇薇 图:彭欣语)