发布时间:2025-08-05 关注:

来源:吴海云淮北师范大学24智科

深入学习宣传贯彻党的二十大精神,传承中华优秀传统文化,淮北师范大学学子于7.14日奔赴泾县宣纸博物馆开展宣纸“三下乡”活动。团队成员深入宣纸制作工坊,与非遗传承人交流,学习宣纸制作技艺,探索其在新时代的传承与发展路径,让古老的宣纸文化在乡村大地焕发出新的生机与活力。

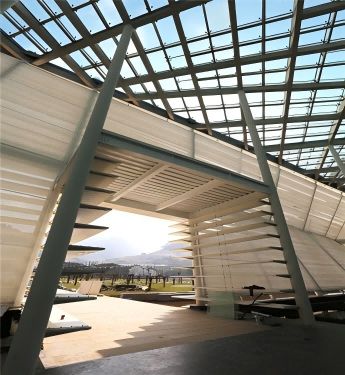

初次踏入泾县宣纸博物馆,便被其融入山水的建筑设计打动——青灰色的屋顶如宣纸般舒展,与周边的竹林、溪流相映,仿佛从千年宣纸文化中自然生长而出。作为专注非遗文化传承的调研者,此行旨在探究这座博物馆如何承载宣纸的历史记忆,又如何让“纸寿千年”的技艺在当代焕发活力。

图为实践团队成员吴海云在参观博物馆吴海云供图

博物馆的核心展区以“纸的诞生”为脉络,从青檀树皮、沙田稻草的原料展示,到古法抄纸、烘焙等工序的复原场景,一步步揭开宣纸制作的奥秘。最令人印象深刻的是“抄纸”环节的互动展项:游客可在工匠指导下,手持竹帘体验将纸浆抄制成纸的过程。一位从事抄纸技艺60余年的老匠人告诉游览者们,博物馆特意邀请了7位非遗传承人驻场演示,就是为了让“108道工序”不只是文字,而是能触摸、能感知的活态传承。

展柜中,泛黄的明清古纸与当代艺术家的宣纸作品并列陈列,形成奇妙的对话。工作人员介绍,馆内收藏的300余件历代宣纸实物,既有宫廷贡品,也有民间手作,完整呈现了宣纸从实用品到文化符号的演变。这种“古今对照”的展陈方式,让调研者清晰感受到:宣纸的价值不仅在于“寿千年”,更在于它始终是文化传承的载体。

图为制作宣纸的过程吴海云供图

调研期间,恰逢博物馆的“宣纸+”创新展。展台上,宣纸制成的台灯灯罩透光而柔和,宣纸材质的笔记本封面兼具质感与韧性,甚至还有与服装设计师合作的宣纸纤维服饰。这些文创产品打破了人们对宣纸“只用于书画”的固有认知。

图为艳阳下的宣纸博物馆吴海云供图

离开时,夕阳透过博物馆的玻璃幕墙,洒在一张刚抄好的宣纸上,纸页泛着温润的光泽。此次调研让大家确信:泾县宣纸博物馆的价值,不仅在于收藏与展示,更在于它搭建了一座桥梁——一头连着千年技艺的坚守,一头通向当代生活的创新。当更多人在这里读懂宣纸的“前世今生”,“纸寿千年”的传奇,便会在传承中不断续写新的篇章。(通讯员吴海云)