踏寻丝路印记 体悟守护之责:学子探访泾川石窟群收获丰 7月13日,河南工业大学土木工程学院(建筑学院)“寻美而行,以心润夏”社会实践团队,怀揣着对千年文化遗产的敬畏与探寻保护之道的热忱,在甘肃省泾川县开展以“石窟文化保护与交流”为主题的深度实践。团队先后深入探访王母宫石窟、南石窟寺及罗汉洞石窟,在沉浸式的参观体验中,深刻感受到石窟艺术的博大精深,体会到文化保护的紧迫与复杂,更明确了青年一代在传承文脉、促进文明对话中的责任担当。

当日上午,实践团首站抵达王母宫石窟。这座开凿于北魏太和年间(公元477-499年)的石窟,坐落在泾川县回山之上,背靠苍茫山峦,面朝泾水环流,充满了山水胜境的灵秀。

步入核心洞窟,团队成员立刻被洞窟的布局与造像风格所吸引。主窟为中心柱式结构,窟内中心柱四面均雕有佛龛,龛内佛像面容饱满、肩宽腰细,衣纹线条流畅飘逸,既有北魏早期的质朴雄健,又隐约可见后期“秀骨清像”的过渡特征。窟壁两侧的佛传故事浮雕尤为精彩,从“乘象入胎”到“涅槃寂静”,数十个场景连贯排列,人物神态生动,动作舒展,虽历经千年风雨侵蚀,部分细节已模糊,但仍能让人感受到古代工匠对叙事节奏的精准把控。

作为古丝绸之路东段的重要遗址,王母宫石窟的造像中还能看到多元文化交融的痕迹——佛像的发髻样式、衣饰褶皱中,既有中原传统雕刻的细腻,又隐约可见西域艺术的豪放。团队成员在讲解员的指引下,仔细辨认着这些文化交流的“密码”,深刻体会到石窟作为文明对话载体的独特价值。窟内设置的温湿度传感器、小型除湿设备等现代化保护设施,也让大家直观感受到科技在延缓文物老化中的作用,对“保护为先”的理念有了更具体的认知。

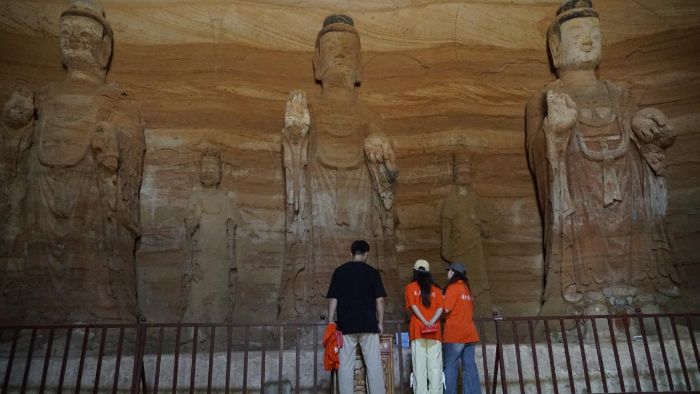

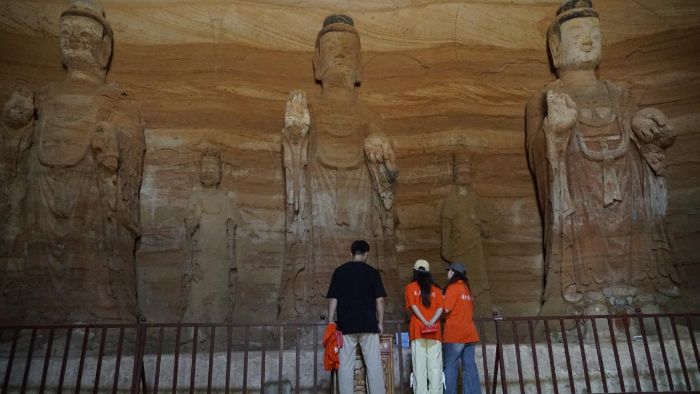

图为团队正在观察王母宫石窟。王梓帆 供图

下午,团队怀着期待来到国家级重点文物保护单位——南石窟寺。这座由北魏泾州刺史奚康生于永平三年(公元510年)主持开凿的石窟,与庆阳北石窟寺并称“陇东双璧”,其核心的1号“七佛窟”更是北魏皇家石窟艺术的典范之作。还未入寺,团员们便被其古朴厚重的寺门所吸引,它的色调沉稳而自然,让团员们感受到了那份沉淀了千年的文化气息。

图为团队在寺门合影。王梓帆 供图

图为团队前往1号窟。王梓帆 供图

步入1号窟,高达13米的洞窟空间内侧壁台基一字排开,其宏大的“七佛窟”造像群瞬间带给成员们强烈的视觉与心灵冲击。七尊高达数米的立佛庄严矗立,气势恢宏,充分展现了北魏皇家石窟的气魄。成员们屏息凝神,仔细欣赏着窟内精美的浮雕、壁画,为古代工匠的鬼斧神工所倾倒。然而,震撼之余,石窟面临的严峻保护挑战也清晰地呈现在眼前:部分雕像表面可见明显的风化痕迹,一些壁画区域存在颜料剥落、空鼓等问题,渗水侵蚀的迹象也令人忧心。亲眼看到这些历经千年的艺术瑰宝在自然力量面前的脆弱,让团员们深刻认识到,保护工作是一场与时间的赛跑。参观中,团队成员观察到正在进行或已完成的部分保护工程痕迹,如对脆弱壁画的科学加固、对岩体裂隙的精心修补等,切实感受到现代科技在文物保护中发挥关键作用,也体会到一线文保工作者日复一日默默坚守的艰辛与伟大。

图为团队参观“七佛窟”。 薛力洁 供图

带着南石窟寺的复杂感触,团队随后探访了散落在泾川县罗汉洞乡的罗汉洞石窟群。与前两处石窟相比,这里更显“朴素”——石窟群沿泾河北岸的红砂岩崖壁绵延数里,大小洞窟星罗棋布,多为北魏至唐代开凿,因历史上曾供奉五百罗汉而得名。

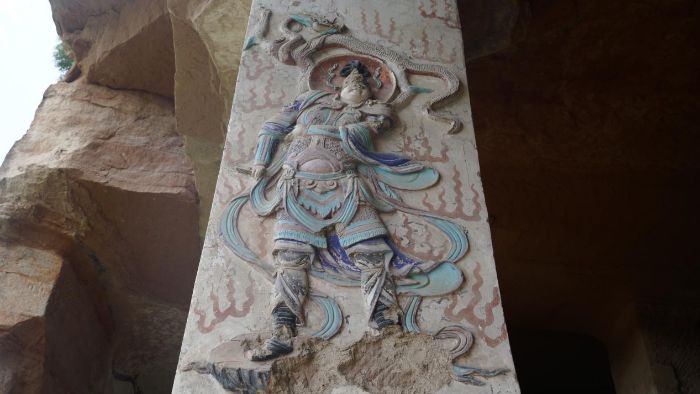

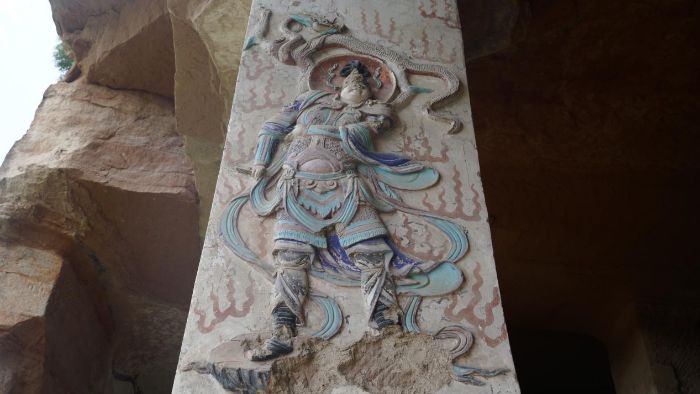

由于规模较小、分布分散,罗汉洞石窟的保护条件相对简陋。团队成员沿着蜿蜒的山间小路穿行,逐一探访开放的洞窟:有的洞窟仅存佛龛轮廓,雕像已荡然无存;有的佛像面部因风化而变得模糊,仅能辨认出大致轮廓;少数保存稍好的洞窟内,还能看到残留的彩绘痕迹,虽褪色严重,但红、绿、蓝的色块依然能让人想象当年的绚丽。最令人印象深刻的是一处“千佛洞”,窟壁上密布着数百个小型佛龛,每个龛内都曾有一尊小佛像,如今大部分已残缺,仅少数还保留着头部或身躯,却依然能感受到当年开凿时的恢弘构想。

在与当地文保员的交流中,团队成员了解到,这些散落在乡野的石窟,长期面临着自然风化、雨水侵蚀、人为活动干扰等多重威胁。目前的保护措施多为搭建简易遮雨棚、设置围栏和警示标识,文保员每天徒步巡查,记录洞窟变化,工作条件艰苦却从未懈怠。

图为罗汉洞石窟壁画。薛力洁供图

一天的实践结束后,团队成员们在返程途中仍不时讨论着所见所闻。从王母宫石窟的多元交融,到南石窟寺的恢弘与脆弱,再到罗汉洞石窟的朴素与坚守,每一处都让大家对石窟文化保护有了更立体的认知。这次泾川之行,让团员们看到了千年石窟的艺术之美,更看到了保护工作的任重道远。夜色渐浓,泾水静静流淌,倒映着两岸的灯火与远处的山影。团队成员们知道,这次泾川之行不是终点,而是一场关于守护的开始。未来,他们将带着这份从石窟中汲取的文化自信与责任担当,在专业领域不断深耕,用青春的力量为文化遗产保护注入新的活力,让更多人听见这些千年石窟的“心跳”,让文明的对话跨越时空,生生不息。