发布时间:2025-08-23 关注:

来源:大学生之声

为深入学习党的二十大报告中关于海洋强国与乡村振兴的重要精神,积极响应“向海图强”战略部署,2025年8月15日至19日,福州大学物理与信息工程学院“耕海承薯脉 数智振乡邦”实践队以番薯引种与传播历程为主线,赴福州、泉州、晋江等多地,系统开展从实地调研到文化宣传的暑期社会实践,致力挖掘农业文化遗产、赋能乡村文化数字化传播,以实际行动诠释新时代海洋精神。

深挖历史脉络:构建番薯“泛海而来”的海洋传播认知体系

实践队以扎实调研为根基,系统梳理番薯跨海传入中国的历史轨迹与海洋文化交流背景。队伍不仅走访长乐陈振龙故居与纪念馆,详细了解其跨海冒死引种、后人推广的伟大壮举。陈振龙引进的番薯种苗具有耐旱、耐瘠、高产等特性,在闽地试种成功后迅速显现出惊人的救荒价值。万历二十二年(1594年),福建大旱饥荒,陈氏家族率先捐资献种,推广番薯种植,使无数灾民得以果腹存活,创下“一薯救万民”的奇迹。

实践队还深入晋江安海镇苏厝村,了解到早于陈振龙二百多年的华侨苏得道从海上带回薯藤的壮举,并通过村庙信仰、年节习俗等印证番薯在侨乡民生中的深远影响。在福州乌石山“先薯亭”,队员们从碑刻楹联中读懂后世对引薯先贤的崇高礼赞,系统构建起番薯从“泛海而来”到“民生根本”的海洋物产传播认知体系,深刻领会“向海而兴”的历史逻辑与文化资源。

聚焦当代转化:以数媒优势探索番薯文化与“蓝色经济”路径

基于海洋物产调研,团队深入泉州鲤城等地的市井街巷,实地考察番薯在当代的产业形态与文化嬗变。队员们观察到,番薯已从传统救荒粮食转型为富有地方特色的小吃原料与民俗符号,诸如番薯粉粿、番薯干等产品仍活跃于市集日常,展现出深厚的生活底蕴与经济潜力。实践过程中,团队充分发挥数媒专业优势,广泛采集图文影音资料,为番薯文化建立数字化档案,探索海洋作物在新时代的存续、传播与产业振兴路径,助力沿海乡村挖掘“蓝色经济”潜能。

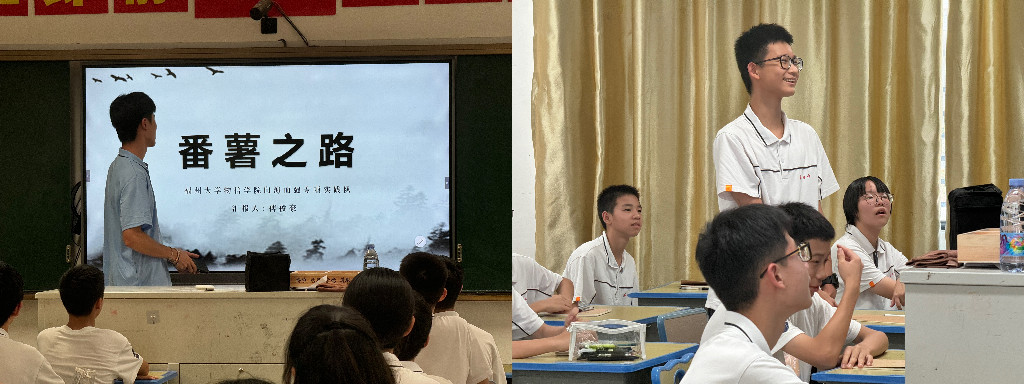

推动成果转化:进中学宣讲播撒“向海图强”青春种子

在深入调研的基础上,实践队着力推动学习成果向教育传播转化。实践队走进泉州市第五中学,举办“番薯之路”主题宣讲会,借助PPT图文和故事化叙述,向中学生生动讲述番薯漂洋过海的历程及其中蕴含的勇气、智慧、海洋精神与奉献精神。宣讲以互动问答切入,有效激发青少年对海洋历史、地方文化与农业文明的好奇与认同,增强海洋意识,树立“向海图强”的理想信念,搭建起“过去”与“未来”的对话桥梁,践行“三下乡”活动寓教于行、传薪火于未来的宗旨。

本次实践通过系统调研、数字记录与文化宣传的完整闭环,不仅多元呈现了番薯背后的海洋交流史、民生开发史与文化变迁史,还探索出一条依托理工专业优势赋能人文传承、弘扬海洋精神的创新路径。未来,团队将继续致力于推进内容产品化与传播数字化,让“番薯精神”和海洋故事焕发新的时代光芒,为乡村振兴与海洋强国建设注入青春力量。