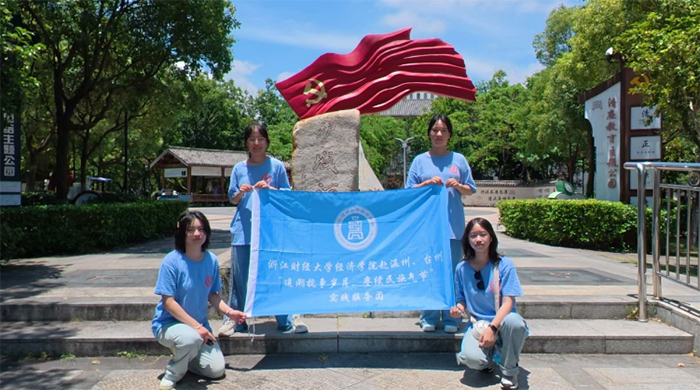

在习近平总书记“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”重要指示精神指引下,浙江财经大学经济学院“追溯抗争岁月,赓续民族气节”实践服务团于2025年7月20日深入温州,以田野调查、口述史挖掘、沉浸式教育等形式,串联起明代抗倭与近代抗日的历史脉络,探寻民族精神的传承密码,为新时代爱国主义教育注入青春力量。

一、探寻抗倭印记,解码民族精神密码

永昌堡:民间筑城抗倭的鲜活见证

实践团首站走进全国重点文物保护单位永昌堡。这座由乡绅王叔果、王叔杲兄弟毁家纾难、率众13个月建成的明代民间抗倭城堡,以周长2366米的城墙、12座敌台及双重城门体系,再现了“军民同心、寸海不让”的壮烈史诗。成员们驻足瓮城遗址,触摸布满弹痕的斑驳石墙,从暗藏的炮孔通道中窥见“环海楼”三面架设火炮的防御智慧;在王氏宗祠内,王氏族谱记载的“捐金七千余两”筑城事迹,让青年学子深刻体悟“天下兴亡,匹夫有责”的担当精神。

英烈陵园:跨越时空的精神对话

陵园内六百余位抗倭将士长眠之地,松柏苍翠,丰碑肃立。实践团成员整理口述史料时发现,当地至今流传着郑成功练兵时“夜宿城楼、刀不离身”的民间传说。通过比对《明史》与地方志记载,团队将口述记忆与文献考据结合,为抗倭史研究补充了鲜活注脚。

二、对话革命烽火,筑牢理想信念根基

江心屿上的红色课堂

在温州革命历史纪念馆,实践团系统梳理了浙南革命“四个时期”的斗争图谱:从中共温州独立支部的星火初燃,到红军挺进师创建根据地;从抗日战争时期新四军驻温通讯处的秘密联络,到解放战争时期海上游击队的壮烈牺牲。馆内珍藏的《温州革命历史大事记》黄皮书、陈再华烈士狱中诗稿等文物,让青年学子直观感受“革命理想高于天”的信仰力量。

三、赓续精神血脉,谱写青春报国篇章

从历史现场到现实课堂

团队创新传播形式,推出“双抗”精神主题微课堂12讲,在社区进行线下宣讲,同时在抖音、喜马拉雅等网络平台开展线上宣讲;利用新媒体平台制作抗倭科普短视频,例如戚家军的鸳鸯阵。在未来,团队也将联动更多抗倭、抗日遗址打造研学路线。

调研成果服务地方发展

基于对温州11处红色遗址的调研,团队提出《“双抗”文化资源活化利用建议》,主张设计多类型文创产品以及旅游路线、开发“海防主题”文旅融合项目、开发抗日抗倭形象智能AI导游程序等等。

“历史不仅需要铭记,更需要创造性的传承。”正如带队教师所言,这群“00后”学子用脚步丈量历史厚度,用科技激活文化基因,生动诠释了习近平总书记“把青春华章写在祖国大地上”的殷切期望。从抗倭城堡的青石砖墙到革命纪念馆的烈士遗物,跨越时空的精神火炬,正在新时代青年手中接力传递。

文案|林晓静

摄影|刘小鸣