为深入贯彻习近平总书记关于“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,全面落实党的二十届三中全会关于“推进国家安全体系和能力现代化,提高防灾减灾救灾能力,完善自然灾害特别是洪涝灾害监测、防控措施”的明确要求,自2025年春季学期以来,西安理工大学水利水电学院组织部分水利工程专业研究生和本科生,组建了“砺水鉴修”社会实践队,着重开展“大坝泄水建筑物水毁损伤识别及修复加固关键问题”的调查与研究工作,助力保障水坝安全。他们以实验室为起点,从冬末的理论探索,到初春刘家峡水库的实地勘察,再到仲夏泾河河谷的深入调研,用脚步丈量祖国江河。他们分批次前往甘肃省临夏州永靖县境内的刘家峡水电站和陕西省咸阳市礼泉县的东庄水库现场,实地采样观摩,同步在校内开展实验研究,着力以专题调研把脉工程困境,以科学技术解决工程难题,以青春脚步谱写水利华章。

【钢骨补天阙科技续禹功——探访刘电,研泄水建筑修复之策】

3月伊始,实践队部分研究生来到刘家峡水电站现场,现场技术专家向师生介绍了刘家峡水电站的基本概况,其位于甘肃省永靖县境内的黄河上游干流,除了发电,兼有防洪、防凌、灌溉、航运、工业及城市供水等重要功能,项目动工于1958年,因各种因素影响经历停工、复工等波折,最终于1974年竣工投产,因其作为中国首座百万千瓦级水电站,代表了中国20世纪60-70年代水电建设的最高水平,素有“共和国长子”的美誉。

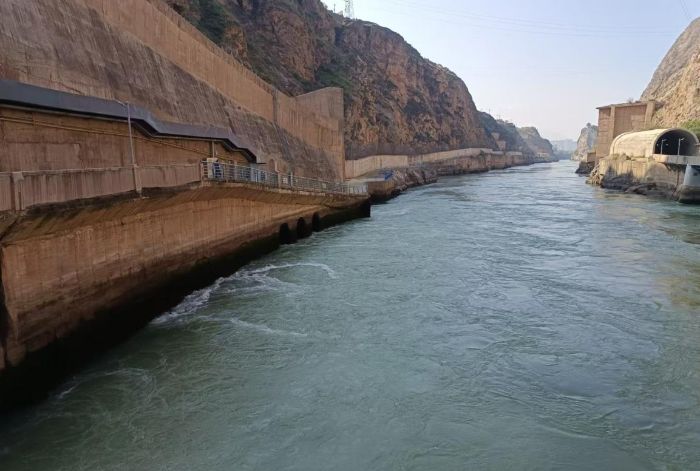

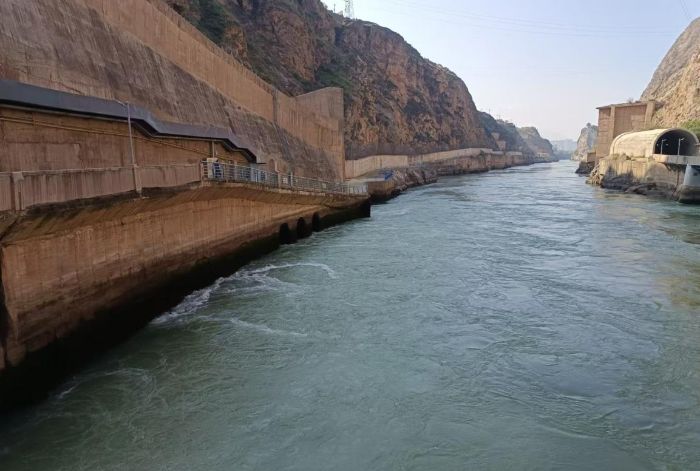

由于大坝处于高寒地区,泄水建筑物依旧受冻融、水流冲蚀及气蚀等多因素耦合作用导致的混凝土频繁劣化,甚至一次大型泄水就会出现部分部位水毁,严重影响泄水安全,且水毁过程不明确,对易损伤及已损伤部位判定不及时等原因,直接导致修复补强工作效率低下,修复效果不佳等一系列问题。为此,在与技术专家讨论交流后,带领实践队全体成员前往受损溢洪道现场参观调研。

参观过程中,负责人介绍了因高速水流长期冲刷而形成的水毁区域。在现场工作人员引导下,实践队员们仔细记录了水毁损伤呈现出的各类宏观现象,比如泄水建筑物表面出现的明显裂缝以及混凝土表层因水流冲击而产生的剥落等问题。实践队员第一次直观地接触泄水建筑物的水毁损伤情况,实现了从书本走向现实,从理论走向实践,让他们对水毁问题有了更真切、更具体的感受。实践队在工作人员帮助下,现场划定了试验区并采集相关样品,为后续修复材料的研究和验证提供了基础。

实践队成员结合刘家峡水库所处外部环境,针对性查阅资料,通过室内试验和数值模拟等手段,基于损伤累积理论,判断易损伤区域,为钢-混凝土结构靶向修复补强方案提供理论依据。

通过不断研究验证,实践队成员结合模糊数学理论和神经网络模型,分析了水库在不同运行工况下钢、混凝土和各类修复材料所形成联合体结构的动力响应特征,最终提出了一种以聚氨酯砂浆为主的混凝土修复材料,并在工作人员帮助下,将该材料成功应用于试验区,待后续泄洪后再根据受损情况继续优化调整材料,实践队师生将持续关注。

【铁臂锁泾龙匠心筑安澜——参观东庄,学水利工程建设之道】

为进一步了解泄水建筑物在建设过程中的关键步骤和技术难点,更好服务于泄水建筑物破损识别和修复,实践队第二站来到了位于陕西省礼泉县境内的在建国家重大水利工程——泾河东庄水利枢纽工程进行实地参观学习。泾河东庄水利枢纽工程是国务院确定的172项节水供水重大水利工程之一,也是陕西省历史上规模最大的水利工程。

在工程指挥部技术人员的带领下,队员们先后参观了工程展示中心、施工现场,详细了解了工程的规划布局、技术难点、建设进展以及未来效益,并着重探讨了泄水建筑物的施工技术和具体材料,明晰施工痛点、技术难点和创新要点,为后续改善修复材料奠定基础。

走进东庄水库施工现场,站在大坝右坝肩的观景台上,项目技术人员何少川部长向实践队介绍了东庄水利枢纽工程概况。建成后将显著提高泾河乃至渭河下游的防洪标准,有效抵御“千年一遇”的洪水,为关中平原特别是西安、咸阳、渭南等城市及重要基础设施构筑起坚实的安全屏障。它不仅能为渭北“旱腰带”地区提供可靠的生产生活用水,支撑区域高质量发展,还能有效补充地下水,改善区域水生态环境。

何少川为大家详细介绍了东庄水利工程的五项世界之最。并重点介绍了东庄水利枢纽工程投运50年,可减少入渭河泥沙30.51亿吨,减少渭河下游河道泥沙淤积6.57亿吨,使渭河下游河道累计淤积厚度由2.6米减少为0.76米,将有效解决渭河淤积和洪水灾害问题,推动我国黄河流域生态保护和高质量发展。听到这一串串改善民生、维护安全的数字,实践队员感慨道:“纸上得来终觉浅,亲临东庄工程现场,才真正体会到水利工程的价值和意义是多维度的、深远的。”

在何少川带领下,实践队成员来到右坝肩下游侧,抵近观察各坝段浇筑情况,他介绍道:“该工程是重点保障工程,24小时不停歇浇筑建设。”施工现场,实践队员与项目技术专家详细交流了泄水建筑物的施工情况,详细倾听技术人员提出的意见建议,为后续产学研合作和修复材料改进奠定良好基础。

通过本次社会实践活动,带给大家的不仅是一堂生动的专业认知实践课,更是一堂深刻的国情教育课。实践队成员既看到水库运行可能出现的“病痛”,也感受到大坝拔地而起的艰辛过程,对老一辈水利人艰苦自强,奋斗不息的精神有了更深刻理解,也对新时代水利人的责任有了清晰认知,水利人的精神传承已悄然浸入骨髓,水利学子一直在路上!