7月26日,山东大学软件学院薪火青年实践团队长郭娅芳前往四川省巴中市通江县红四方面军总指挥部旧址纪念馆,带着团队“以青春之力筑红色之梦”的初心,开启了一场红色寻访之旅。

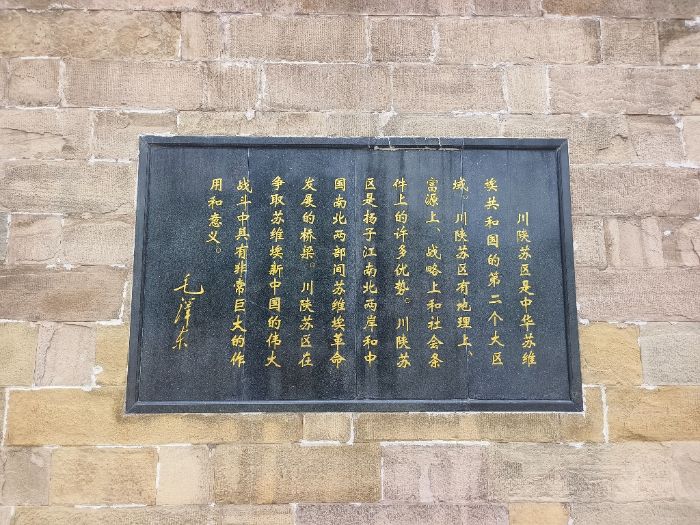

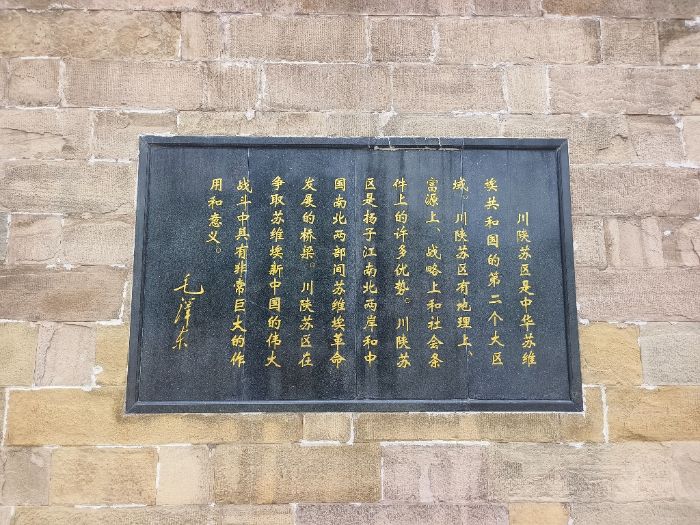

1932年,红军从通江县两河口入川,建立了川陕革命根据地,通江也成为川陕革命根据地首府。1932年12月至1935年1月,红四方面军总指挥部设于通江。在长达两年半的时间里,红四方面军总指挥徐向前、政委陈昌浩、副总指挥王树声、参谋长曾中生都在这里运筹帷幄,指挥了一场场浴血歼敌的战役,创建了全国第二大苏区的川陕革命根据地,为红四方面军战史、中国革命史和中共党史写下了光辉的篇章。

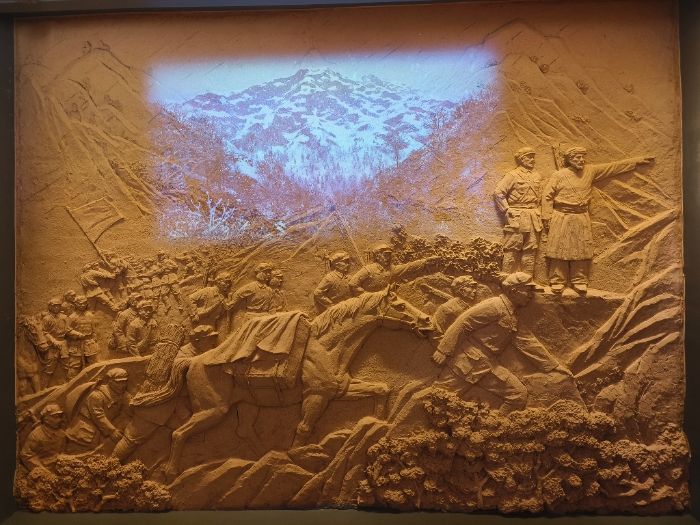

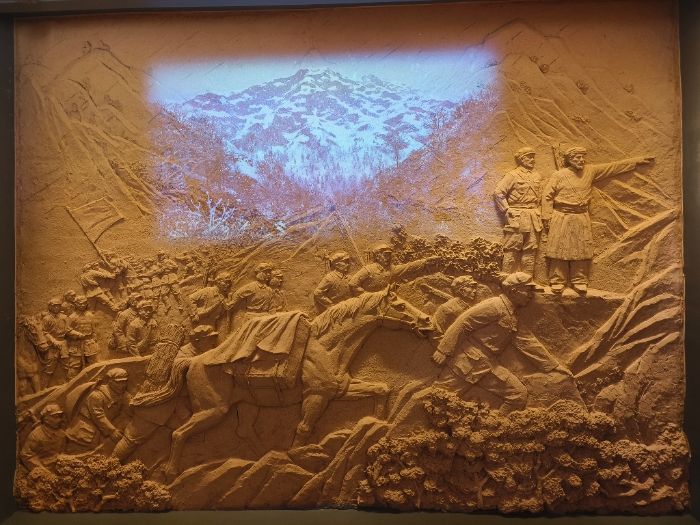

在红四方面军总指挥部旧址纪念馆,郭娅芳看到了一幅幅泛黄的历史照片、一件件承载岁月的实物展品。青砖灰瓦间留存的指挥痕迹,泛黄史料里记载的战略抉择,实物展品中承载的军民情谊,以及那些镌刻在时光里的忠诚与智勇——这些烽火岁月的凝固印记共同勾勒出一支劲旅在绝境中突围、在斗争中壮大的壮阔轨迹。空山坝的夜袭,反“六路围剿”的坚守,强渡嘉陵江的号角,每一步前行都是智勇坚定、排难创新、团结奋斗的注脚。

红四方面军总指挥部旧址不仅是全国重点文保单位,更是一座精神堡垒,让人真切感受到那种在绝境中坚守信仰、用热血践行使命的力量。这种力量穿越时空,指引着青年追寻革命先烈的脚步,传承革命先烈的意志,在与历史的对话中践行赓续红色血脉的使命,从他们执着前进的身影中找到新时代青年的道路。“薪火”二字,此刻有了更厚重的意义。先辈们用生命点燃的火种,不是陈列在纪念馆里的文物,而是要在青年手中续燃的火焰。他们当年执着前进的方向,是民族独立、人民解放,而青年今天的道路,是在复兴之路上的接力奔跑——或许是在实验室里为技术突破废寝忘食,或许是在基层岗位上为群众奔波的脚步,或许是在志愿服务中传递的温暖。这些看似平凡的坚持,其实都是对“红色血脉”最鲜活的诠释。

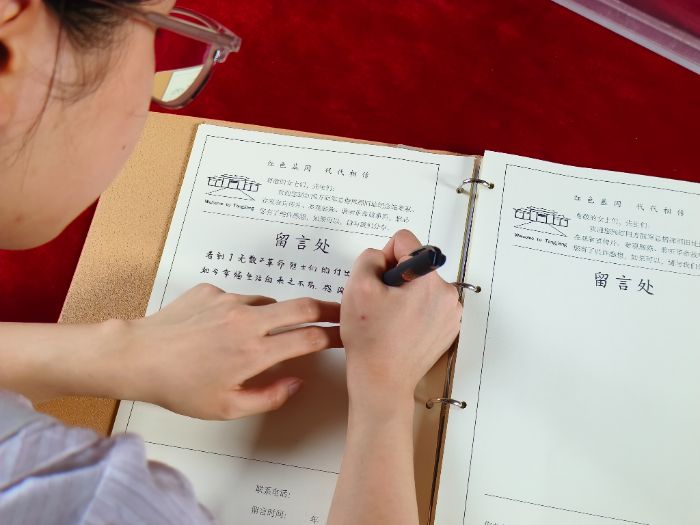

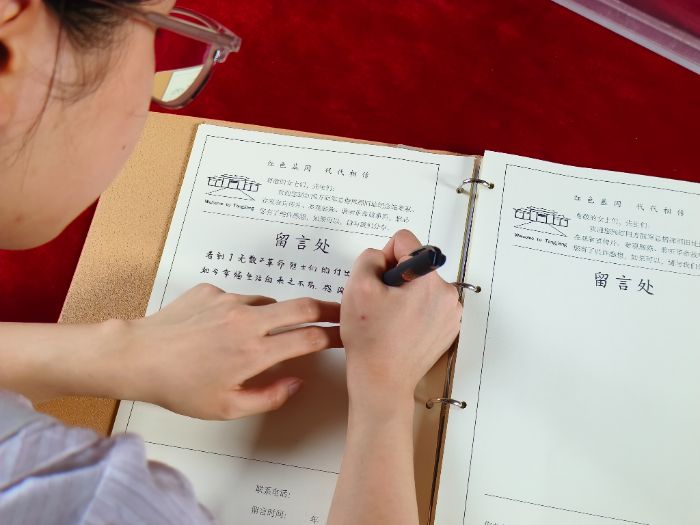

离开纪念馆前,郭娅芳在留言簿上写下:“看到了无数革命烈士们的付出,更觉得如今幸福生活的来之不易,感谢先辈!作为薪火青年,我们要让红色故事被更多人听见,让红色基因在青年中扎根生长!”她知道,这次寻访不仅是个人的学习,更是团队实践的重要一环,接下来,薪火青年实践团会把收集到的资料整理成图文,结合团队的宣传宣讲计划,让红四方面军的精神以更鲜活的方式走进青年群体。

走出纪念馆,阳光正好,郭娅芳望着对面的诺水河岸壁山,看着当年红军在陡峭山崖上刻下的“争取苏维埃中华”巨幅石刻标语,心中充满了力量。她知道,传承红色基因的路还很长,但只要像这样一步一个脚印地走下去,红色之火就会永远燃烧。