从“抱团求生”到“多元共生”:一家合作社的扎根生长记

时间:2025-07-23 22:55:36 关注:

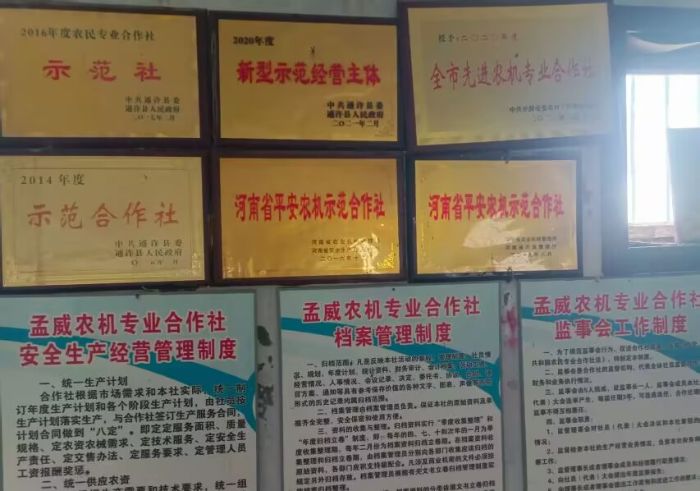

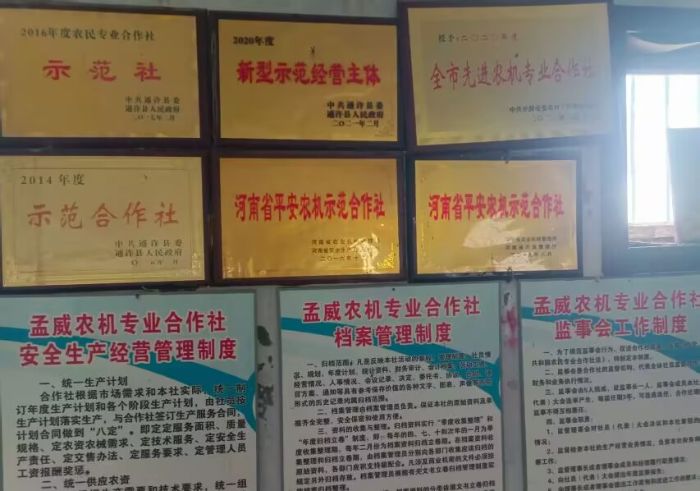

2025年7月23日,红色引擎调研团走进通许县建胜家庭农场种植专业合作社,致力于探究农业合作社生存逻辑与发展优化路径。从2014年7户农户凑钱搭起的“草台班子”,到如今覆盖三十多户、年产值超百万的综合性合作社,它的发展轨迹藏着农村合作社扎根乡土的生存逻辑,也让我们深切感受到基层合作组织的生命力。

合作社的诞生,源于个体农户的生存焦虑。2014年,老农户反复念叨:“散户种地就是‘两头受气’。”那时散户采购化肥每吨比大户贵200元,卖粮时贩子随意压价,一斤玉米价差达5分钱。老支书找到见过世面的农业合作社负责人陈德安:“领着大家抱团干吧!”他带头凑了5000元,联合7户注册合作社,核心章程就两条:统一采购农资,统一联系销路。调研台账显示,第一年成员农资成本降12%,玉米售价每斤提高3分,每户多赚两千多元,第二年入社农户直接翻倍,“抱团求生”的雏形就此站稳脚跟。

2019年,20万元农机补贴成为关键转折。我们在农机库房看到5台崭新的收割机和播种机,陈德安算着效率账:“以前100亩地20人干3天,现在2台机器1天搞定。”机械化解放了劳动力,也让多元发展有了底气。转型之路布满试错,老账本里记着:草莓因温控不当全烂,辣椒因销路不畅蔫掉一半,甚至有农户吵着退社。2022年,与3家超市的直供合同让20亩大棚蔬菜刚上市就被订空,合作社从单一粮食种植拓展到蔬菜、农机服务等多元业务。

规模扩大后,治理难题渐显。我们了解到,在参与社员大会时,年轻农户想多种经济作物追高收益,年长农户则坚持种粮食求稳的争论。陈德安摸索出“分类施策”:粮食区统一品种保稳收;经济作物区搞“自愿报名+风险共担”,愿尝试的多劳多得。“就像地里的土,得松活透气才行。”我们回收的调研问卷显示,社员满意度超90%,这份认可正是凝聚力的证明。

夕阳下农机作业正酣,陈德安说:“合作社就像庄稼,顺着土性长,才能结出实诚果子。”这恰是农村合作社的缩影:在农户需求里扎根,在试错中调整,长成契合乡土的模样,这也是我们红色引擎寻访团最想探寻的——乡土组织在实践中生长的力量。

作者:红色引擎寻访团 来源:大学生之声

扫一扫 分享悦读