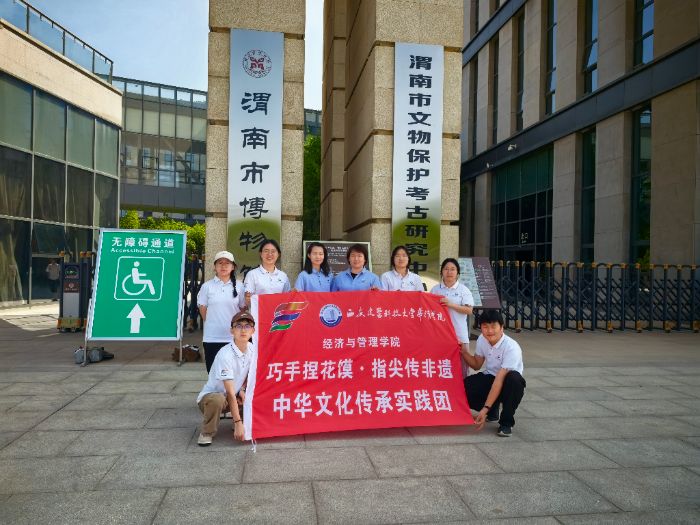

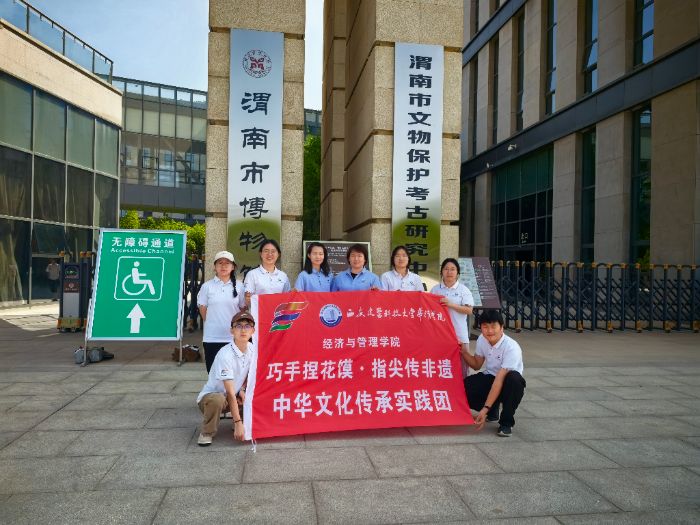

2025年7月16日,西安建筑科技大学华清学院经济与管理学院“巧手捏花馍,指尖传非遗”中华文化传承实践团,在司洁、马红燕两位老师的带领下,怀揣着对非遗文化的热忱与传承中华文化的使命,走进了渭南市非物质文化遗产展示传习馆和渭南博物馆,深切感受了这片土地的物华天宝与人文底蕴。

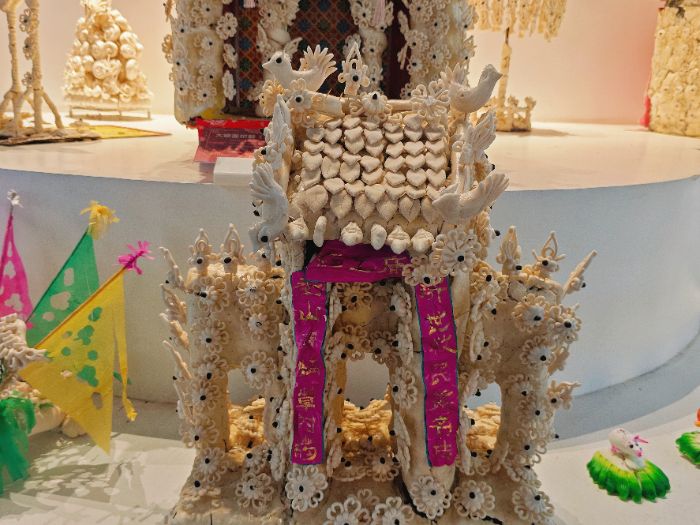

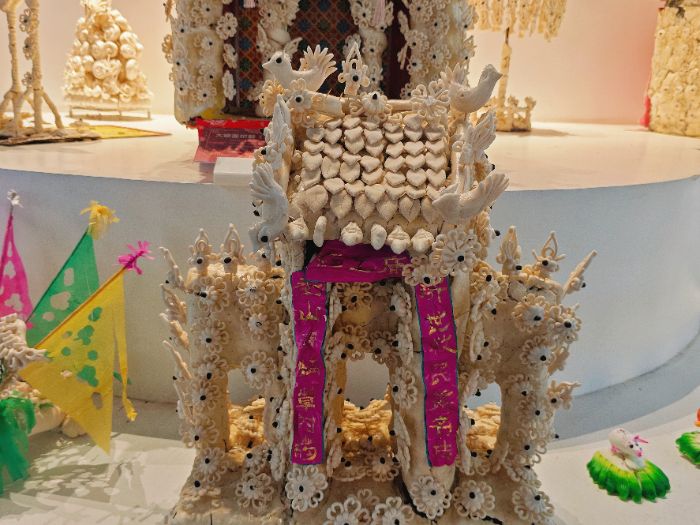

渭南市非物质文化遗产展示传习馆展厅面积1300平方米,展出的万余件展品涵盖全市国家级、省级、市级重要非遗项目共223项。琳琅满目的展品间,花馍以绚丽的色彩和极具特色的传统文化魅力深深吸引着观展的游客,让人在指尖的技艺中感受非遗文化的生生不息。

渭南的花馍艺术承载着千年匠心和地域风情。合阳花馍以色彩艳丽、造型生动著称,指尖捏塑间便能让面团幻化为栩栩如生的生灵;澄城花馍聚焦祭祀文化,丧葬礼馍用缤纷色彩表达对生命的礼赞;大荔花馍素雅大气,尤以仿古建筑的药王庙面花为经典,雄浑中透露出清正与质朴之气。渭南花馍各具特色,共同织就了璀璨夺目的非遗面花文化。

静立于渭水之畔的渭南市博物馆,不仅是文物的安身之所,更是历史文化的传承殿堂。自2016年开馆以来,它为传承历史文明、凝聚精神力量搭建起重要桥梁。占地90亩、拥有11个展厅的馆区内,500余件文物文献静静陈列,浓缩着渭南大地上中华民族的沧桑巨变,诉说着一段段可歌可泣的历史篇章。

馆内每一件展品都如历史的低语,将渭南文化的厚重与灵秀娓娓道来。漫步其间,便能领略文物承载的历史美学。被誉为“中华第一印”的商代龙纽四神纹玉印,是我国目前出土最早的玉印之一。此外,仰韶文化巅峰之作——陶鹰鼎,以鹰首三足的独特造型彰显着远古祭祀礼器的力量与信仰,薄胎厚壁的精湛工艺尽显先民智慧。这些跨越数千年的珍贵遗存,无声地诉说着渭南大地文明的源远流长与生生不息,为理解花馍这一当代非遗形式所根植的文化土壤提供了历史的注脚。

从渭南市非物质文化遗产传习馆到渭南博物馆,实践团感受了面花的斑斓色彩与指尖的温度,在博物馆厚重的文物典藏中,实践团进一步解读了花馍背后蕴藏的黄土文明密码。从远古陶器的质朴厚重到当代民俗的活态传承,这次实践让学子们深刻领悟到,花馍传承不仅是精湛的指尖艺术,更承载着这片黄土地人民对生活的热爱、对自然的礼赞、对生命的敬重,是民族精神与文化根脉在民俗生活中的生动体现。

作为新时代青年实践团,华清学子们表示,将以此次实践为起点,更加积极地记录、传播花馍等非遗技艺,探索其在当代的创新表达,用实际行动守护文化传统,让非遗之美在新时代永绽华彩。

从渭南市非物质文化遗产传习馆到渭南博物馆,实践团感受了面花的斑斓色彩与指尖的温度,在博物馆厚重的文物典藏中,实践团进一步解读了花馍背后蕴藏的黄土文明密码。从远古陶器的质朴厚重到当代民俗的活态传承,这次实践让学子们深刻领悟到,花馍传承不仅是精湛的指尖艺术,更承载着这片黄土地人民对生活的热爱、对自然的礼赞、对生命的敬重,是民族精神与文化根脉在民俗生活中的生动体现。

从渭南市非物质文化遗产传习馆到渭南博物馆,实践团感受了面花的斑斓色彩与指尖的温度,在博物馆厚重的文物典藏中,实践团进一步解读了花馍背后蕴藏的黄土文明密码。从远古陶器的质朴厚重到当代民俗的活态传承,这次实践让学子们深刻领悟到,花馍传承不仅是精湛的指尖艺术,更承载着这片黄土地人民对生活的热爱、对自然的礼赞、对生命的敬重,是民族精神与文化根脉在民俗生活中的生动体现。