7月2日至7月6日,浙江万里学院生物与环境学院“竹梦五四”暑期社会实践队走进浙江德清,围绕生态农业、数字化治理、非遗文化及乡村振兴等主题开展调研,在实践中探索绿色发展路径,感悟“两山理论”的生动实践。

五四村:竹林经济奠定共生发展基础

7月2日,实践队深入德清县五四村,重点考察了当地竹林资源的开发利用模式。这里将竹林和自然风光转化为生态经济动能,特色民宿和多样旅游项目形成“旅游+消费”循环,土地流转政策让村民增收。村民环保意识提升,垃圾分类成习惯。村委会成员表示,“千万工程”是村庄蜕变关键,生态环境改善带动了产业发展,让村民实现“家门口就业”。

作为乡村振兴的典范,五四村通过发展竹林生态旅游、竹产品加工等产业,为后续探索"竹鸡共生"模式提供了重要启示。村庄在土地流转、生态保护等方面的创新实践,也为发展循环农业积累了宝贵经验。

7月3日,实践队调研德清百源康鱼菜共生基地,学习其生态循环模式。基地通过鱼菜共生技术实现“以渔促农、以农养鱼”的闭环:鱼排泄物转化为植物养分,净化后的水回流鱼池。同时采用无土栽培技术,兼具环保与经济效益。基地还开发富肽原液等高附加值产品,打造“技术+产业+文旅”综合模式。这一模式启发了“竹鸡共生”构想:在竹林散养鸡群,鸡食害虫杂草,粪便肥竹,形成“以竹养禽、以禽促竹”的生态链。该构想延续了“生态互补”理念,为开发竹林多元价值提供了新思路。

7月5日,实践队走进莫干山初见宣国维和宣红锋老师,其工作室里,杭州篮、乌龟、猫头鹰等竹编作品琳琅满目,均选用浙江特有的黄苦竹制作。宣老师详细讲解了从选竹、破篾到编织的全套工序,并展示了龟甲编、回纹编、十字咬格纹等传统技法,这些技法蕴含着独特的工艺智慧,让人体会到“慢工出细活”的匠心。在宣老师的指导下,实践队成员尝试体验竹编基础技法“经纬编织法”。看似简单的“挑一压一”,实际操作中却需精准感知篾条柔韧度、控制手指力道,否则会影响编织效果,队员们初步完成的编织练习之后,深感传统工艺的不易。

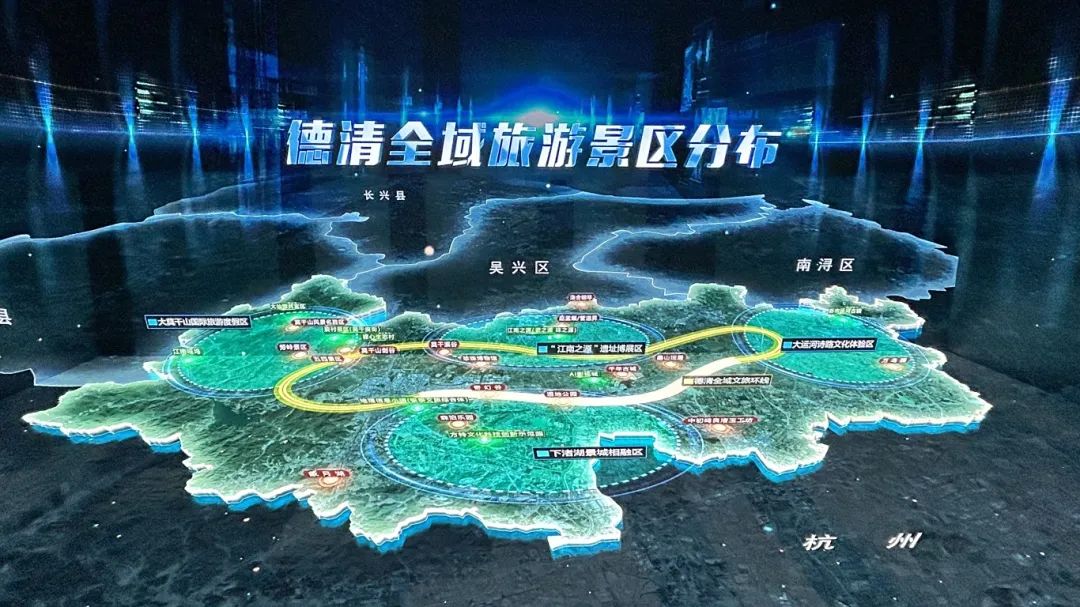

7月6日,团队在德清城市数字馆学习了数字化在生态管理中的应用。地理信息系统、环境监测技术等数字化手段,未来可应用于"竹鸡共生"系统的环境调控、生长监测等环节,实现精准化、智能化的种养管理,提升系统的生态效益和经济效益。

基于多日调研,团队创新性提出"竹鸡共生"系统方案:利用竹林空间养殖生态鸡,鸡群帮助控制竹林虫害,鸡粪经处理后作为竹林肥料,竹材加工剩余物用于鸡舍建造和饲料补充,形成闭环循环。该系统既延续了德清"两山理论"的实践智慧,又融合了数字监测技术,为乡村振兴提供了可复制的新模式。

这一模式不仅延续了德清"两山理论"的实践智慧,更通过技术创新实现了生态效益与经济效益的双赢。团队将持续完善方案细节,推动这一创新模式的实际落地,为乡村振兴和生态农业发展提供可复制的新思路。未来还将探索将该模式与乡村旅游、研学教育等相结合,进一步拓展其社会价值。